胆道がん

がん研有明病院の胆道がん診療の特徴

がん研有明病院の胆道がん診療の特徴

診療

1.チーム医療

肝胆膵内科、肝胆膵外科、画像診断部や病理部などを含めた“チーム肝胆膵”として、患者さんに適した治療を考え、提供します。特に内科と外科は同じ病棟に勤務しており、常に情報交換しながら診療を行っています。

2.診断、治療

胆道がんは黄疸を契機に見つかることが多く、初診と同時に迅速な対応が要求される特殊ながんです。また、がんのわずかな拡がりの違いにより手術の方法が大きく異なることが多く、外科・内科・画像診断部による精密な診断が必要です。さらに、体への負担の大きな難易度の高い手術が必要なことが多く、手術の技量と共に手術前後の管理においても看護師・栄養士などを含めたチーム力の結集が重要です。一方、手術ができない場合にも、胆道感染に対する複雑なステント治療を繰り返すことも多く、どの段階においてもがん専門病院の役割の大きな難治がんの代表といえます。

3.研究と臨床の架け橋

診断・治療にあたるとともに、同意のいただけた患者さんに関しては、新しい治療法、手術手技などの臨床研究も積極的に行っています。

内科

1. 様々な手法による診断・胆道ドレナージ

内科では主として診断や黄疸に対するステント治療および手術以外の治療としての薬物療法を担当します。診断においては、通常行われる腹部超音波検査やCT検査、MRI/MRCP検査に加え、超音波内視鏡(EUS)検査を積極的に行い、小さながんの発見に努めています。また、内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP)検査や同時に行う腔内超音波(IDUS)検査、胆道鏡検査、胆管生検等による正確な進展度診断は非常に重要であり、外科医と密な連携を取りながら、根治手術を視野に入れた診断戦略を練り、一歩先を読んだERCPを心がけています。

一方で切除不能・術後再発胆道がんに対して薬物療法を行う際にも、黄疸に対するステント治療は不可欠です。がんの部位によっては、2本以上のステントが必要となることもあります。私たちは、初回のステント留置に引き続き、ステント閉塞等のトラブルへの対応にも力を入れています。

2.より有効な薬物療法の追求

胆道がんの薬物療法は、徐々に進歩しているとはいえ使用可能な抗がん剤の種類もその成績も十分とは言えず、新たな治療法開発のために、多くの病院が協力して大勢の患者さんの参加のもとに行われる臨床研究が不可欠です。私たちは、常に患者さんに適した標準治療を大切にするとともに、多施設共同臨床試験や治験(企業主導臨床試験)にも積極的に参加し、お一人の治療を通じて、より早く、多くの患者さんに新たな治療法を還元することを目標としています。

外科

1.あきらめない外科

内視鏡で診断可能な消化管のがんと異なり、肝がん・胆道がん・膵がんの進展を画像だけで判断することは時に困難なことがあります。また手術適応も施設により異なるのが現状であり、ある病院で手術ができないといわれても別の病院では手術ができるということもまれではありません。手術の経験や技量のほか、医師の考え方も大きく手術適応に影響するのが肝胆膵外科の領域です。我々は難治がんであっても外科的な立場から可能性を最後まで追求します。“あきらめない外科”をモットーとし、患者さんとともに、がんに立ち向かって参ります。

2.出血の少ない手術を心がけています

肝がん・胆道がん・膵がんはおなかの中の最も複雑な部位に発生するため、手術が非常に複雑で切除が困難であり、出血量も多くなりがちです。私たち外科医の習熟した手技にさまざまな医療機器を組み合わせることで、手術中の出血をできるだけ少なくなるよう工夫しています。出血の少ない手術は安全かつ正確な手術につながります。血管を一緒に切除する拡大手術から、腹腔鏡手術という非常に小さい傷でできる手術まで、過不足のない術式を選択しています。

胆道がんの治療の実績

外科治療の実績

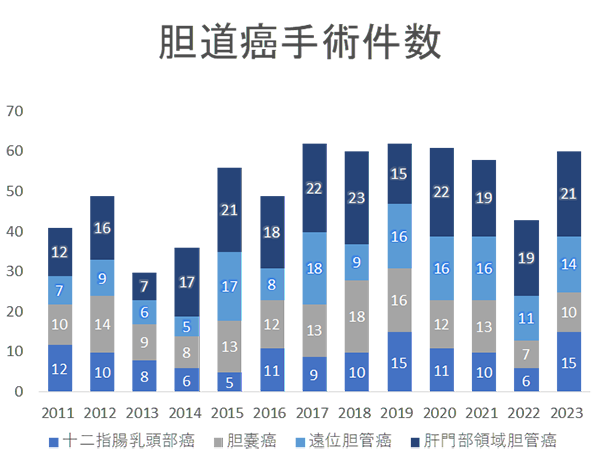

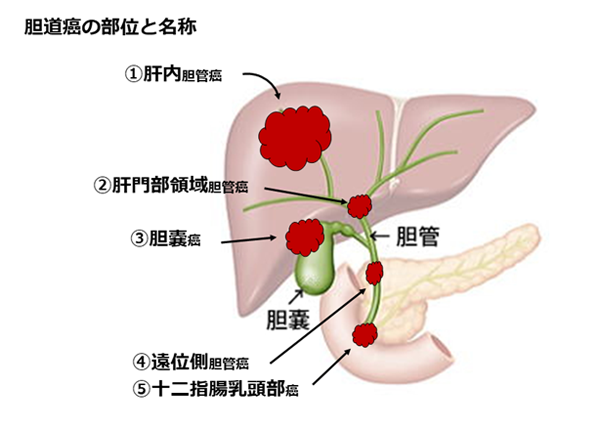

胆道にできる癌は肝臓内から胆汁の流れの順番に①肝内胆管癌、②肝門部領域胆管癌、③遠位側胆管癌、④胆嚢癌、⑤十二指腸乳頭部癌(Vater乳頭部癌)、ならびに広い範囲の胆管に広がる、⑥広範囲胆管癌に分類されます。胆道癌の手術は一般に難しいと言われております。その理由として解剖が複雑である、肝・膵臓といった血流豊富な臓器を共に切除する必要がある、病変の発生部位によって術式が変わってくる、などがあげられます。当院ではここ3年間では年間40-60例の胆道癌手術を行っております。2022年では肝門部領域胆管癌14例、遠位側胆管癌13例、胆嚢癌7例、十二指腸乳頭部癌6例という内訳でした。

内科診療の実績

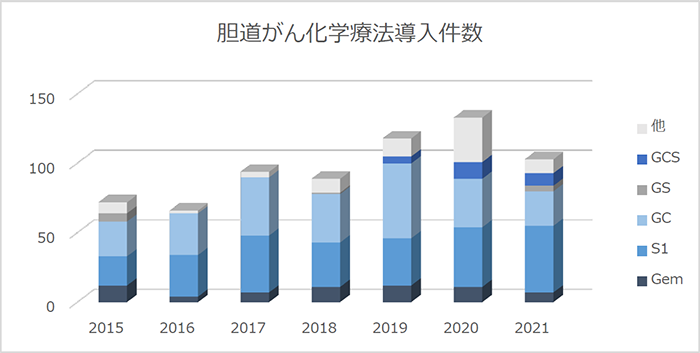

発見時に切除不能と診断された胆道がんや術後の再発がんに対しては、全身化学療法が行われます。胆道がんの化学療法としては、ゲムシタビン+シスプラチン併用(GC)療法やゲムシタビン+S1併用(GS)療法などの併用療法が行われており、これらを組み合わせた、ゲムシタビン+シスプラチン+S1併用(GCS)療法も有用な治療法の一つとして加わってきました。しかしながら承認されている薬物は非常に限られており、新たな治療法を研究・開発していくことが急務です。

●胆道がんに対する化学療法

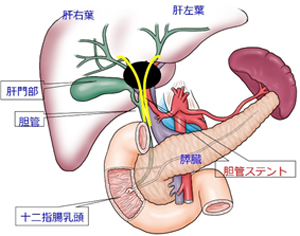

肝門部領域胆管癌においては、腫瘍により胆管が複雑に分断されるため、分断された上下流の胆管を橋渡しするステント治療も非常に複雑です。当院では、手術を検討しているがんの場合には、手術を安全に行うために、細いプラスチック製のステントを適切な枝に入れ分けるとともに、ステントを介した十二指腸液の逆流による胆管炎を回避するために、ステント下端を乳頭内に埋め込む留置法(インサイドステント)を積極的に取り入れています。一方、手術対象外のがんに対しては、より長期にステントが機能するとともに、より多くの領域の肝臓の機能を維持させるべく、複数本の金属ステントをY字型に埋め込むようにしています。

がん研有明病院の胆道がん治療

胆道がんについての知識

胆道がんとは

胆道は、山に生まれ平地を流れ海に注ぐ大きな川にたとえることができます。胆汁は肝臓の無数の肝細胞からつくられ、いくつもの小さな流れは徐々に集まって太い流れとなり、肝臓のへそ(肝門部)で一本にまとまって大きな川となり、肝臓の外にでて途中ため池(胆嚢)につながりつつ、膵臓の脇を通って河口(十二指腸乳頭部)に至ります。

胆道は、山に生まれ平地を流れ海に注ぐ大きな川にたとえることができます。胆汁は肝臓の無数の肝細胞からつくられ、いくつもの小さな流れは徐々に集まって太い流れとなり、肝臓のへそ(肝門部)で一本にまとまって大きな川となり、肝臓の外にでて途中ため池(胆嚢)につながりつつ、膵臓の脇を通って河口(十二指腸乳頭部)に至ります。

胆道がんは川岸の細胞ががん化し大きなかたまりとなったものです。川岸の細胞は川の上流でも下流でもほとんどが同じ形態で、胆道がんも胆道のどの部分で出来てもほとんどが腺癌という種類のかたまりです。このかたまりが川の流れを堰き止めると、その上流側は川の水であふれかえることになります。胆汁がかたまり(がん)の上流(肝臓側)であふれると、胆汁は血液中に流れ出し白眼や皮膚が黄色くなります(閉塞性黄疸)。黄疸の出方は、がんの場所が川の上流か、下流か、ため池かで大きく違ってきます。また、がんの場所が上流(肝臓側)か下流(十二指腸側)かで手術の方法も違います。したがって、胆道がんはそのできた場所によって名前をつけます。

胆道がんの種類

胆道にできる癌は肝臓内から胆汁の流れの順番に①肝内胆管癌、②肝門部領域胆管癌、③遠位側胆管癌、④胆嚢癌、⑤十二指腸乳頭部癌(Vater乳頭部癌)、ならびに広い範囲の胆管に広がる、⑥広範囲胆管癌に分類されます。

胆道がん罹患者数・罹患率

2018年、2019年の資料によると、我が国の胆嚢・胆管がんの年間罹患者(新しい患者)は2.2万人で、年間死亡者数は1.8万人と6番目に多いがんです。胆道がんは欧米先進国ではまれながんですが、南アメリカや東アジアでは罹患率が高く、なかでも、日本人は他の東アジアの人やアメリカの日系人と比べても罹患率が高い傾向にあります。人種差や地域差の原因はよくわかっていません。

年令別にみた胆道がんの罹患率・死亡率は、ともに50歳代から増加します。罹患率の年次推移は男女とも増加傾向でしたが、1980年代後半から男性は横ばい、女性は減少傾向です。胆嚢がんの死亡率は女性>男性(1.2倍)、胆管がん死亡率は男性>女性(1.7倍)で、性差があります。胆道がんの死亡率は、男女ともに増加傾向にありましたが、1990年代から減少傾向にあります。

胆道がんの危険因子

胆石は胆道がんの危険因子といわれています。特に胆嚢内の大きな結石や有症状例、胆石保有期間が長いことは胆嚢がんの危険因子との報告が多く、胆石による慢性的な炎症が癌を引き起こすと考えられていますが、無症状の胆石保有者からの胆嚢がん発生率は極めて低いとの報告もあり、胆石が本当にがんのリスクになるかは定かではありません。一方、肝内に胆石が生じる肝内結石は胆管がんの危険因子とされています。

膵・胆管合流異常という稀な先天異常は胆道がんの高危険群といわれています。通常、膵管と胆管は十二指腸へ流出する寸前(十二指腸の筋肉の中)で合流しますが、これが先天的にやや上流(十二指腸の筋肉の締め付けの外)で合流する形態異常を、膵・胆管合流異常と呼びます。この合流異常があると、膵液と胆汁の相互逆流が生じ、それによって胆道の壁に持続的な障害が生じてしまうのです。出生と同時に粘膜の障害が始まりますので、40歳代と比較的若年から発癌が見られるのが特徴です。検診の腹部超音波検査での胆管の拡張や胆嚢壁の異常を契機に診断されることが多く、膵・胆管合流異常と診断された場合には、しばしば予防的な手術が行われます。

また、原発性硬化性胆管炎という、胆管に生じる原因不明で進行性の炎症性疾患でも、胆管がんの合併が高率であることが知られています。原発性硬化性胆管炎自体が胆道がんよりも稀な病気なので、予め知っておく必要はないと思いますが、そのように診断された方は定期的な検査をお勧めします。

2012年に本邦で印刷会社の従業員に多数の胆管がんが発生していることが明らかになり、有機溶剤であるジクロロメタンと1,2ジクロロプロパンの暴露が原因と考えられています。

症状

胆道閉塞による症状が中心です。皮膚がだんだん黄色くなり(黄疸)、かゆみが出る、尿が濃くなったりします。

胆道の病気で、がん以外に黄疸を来す病気に胆石があります。胆石の黄疸は発作性の痛みや発熱をしばしば伴いますが、胆道がんが黄疸とともに発作性のいたみや発熱を来すことは少ないです。痛くない、熱のない黄疸は、胆道がんを疑う症状です。

診断

胆道がんが疑われたときに行う検査は、血液検査と腹部超音波検査や造影CT検査などの画像診断検査です。血液検査では、黄疸の程度(総ビリルビン値)や肝障害(γGTP, ALP)の程度をみます。γGTPはアルコール多飲で上がることが有名ですが、胆汁の流出障害でも上がります。画像診断では閉塞性黄疸の確認(上流の胆道の拡張)とその原因(癌か胆石か)が検討されます。胆道のどの部位が閉塞しているかを確認するにはMRI/MRCP検査が有用です。肝門部領域胆管癌においては、特に造影CTが重要で、がんの拡がりや周囲の動脈や門脈との位置関係により、手術の方法を細かく検討します。さらに、病変の部位によっては、超音波内視鏡検査(EUS)や内視鏡的逆行性胆管膵管造影検査(ERCP)・胆管内超音波検査(IDUS) ・胆道鏡検査といった特殊な内視鏡検査や内視鏡下生検により精密な診断を行います。

病期診断

胆道がんの病期分類には、国際分類(国際対がん連合:UICC,第8版)と国内分類(胆道癌取扱い規約,第7版)があります。基本は 胆道におけるがんの拡がり(T因子)、胆道近傍のリンパ節転移の有無(N因子、N1:転移あり)、遠隔転移の有無(M因子、M1:転移あり)から構成されますが、国際分類と国内分類が一致しない部分もあります。胆道がんの部位ごとに規約が異なるため、ここに記載すると非常に複雑になりますので省略します。なお、肝内胆管癌は、肝臓に発生する癌ということで、規約上は原発性肝癌として扱われます。ステージの話をするときはどの分類法を用いているかに注意が必要ですが、日常の診療においては、手術できるか否かで大別し、ステージ分類はあまり用いられないように思います。

治療法

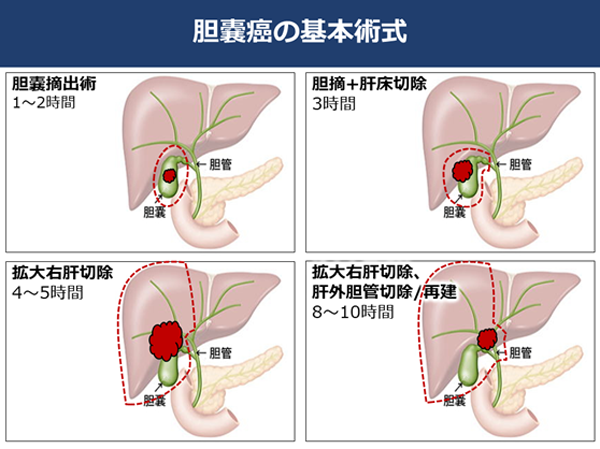

●胆道がんの手術

胆道がんの手術は、一般に難しい手術に含まれます。その理由として解剖が複雑である、肝・膵臓といった血流豊富な臓器を共に切除する必要がある、病変の発生部位によって術式が変わってくる、などがあげられます。ここでは癌の部位ごとに手術方法について解説します。

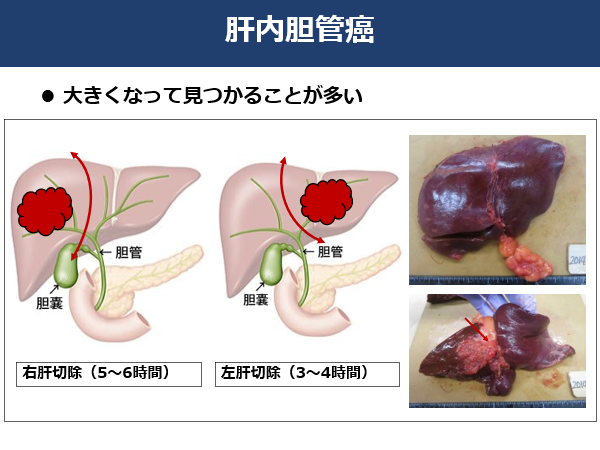

①肝内胆管癌:肝内胆管癌は特異的な症状がなく、比較的大きな腫瘤となってから見つかることが多い疾患です。肝臓を半分前後切除する、右肝切除や左肝切除を選択することが多くあります。胆管の左右合流部を巻き込んでいる場合は次に解説する②肝門部領域胆管癌と同じような術式となります。

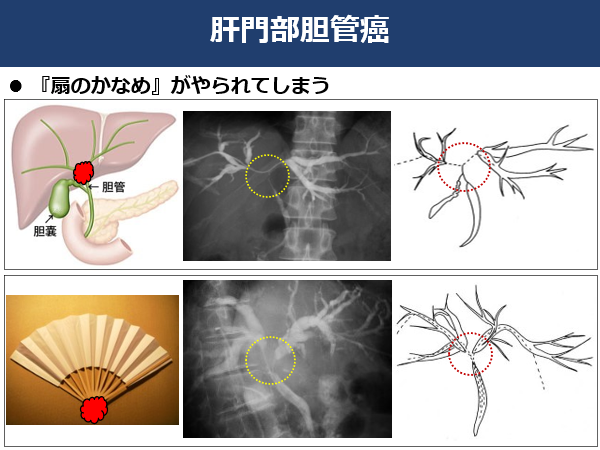

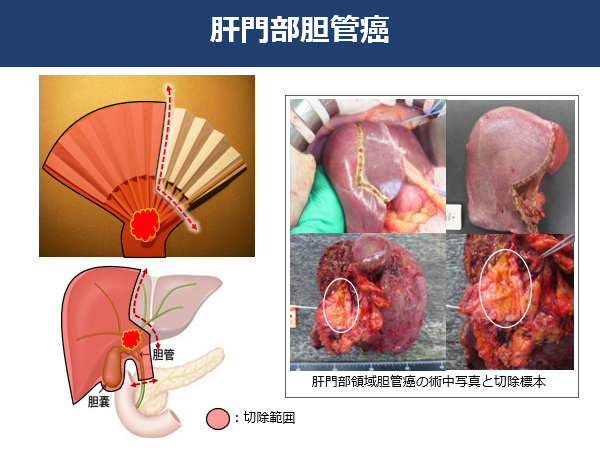

②肝門部領域胆管癌:胆管癌の中で最も発生頻度が高いのが肝門部領域です。ここは肝内の胆管が集まり1本になって肝外に出てきます。いわゆる『扇のかなめ』のようなところです。

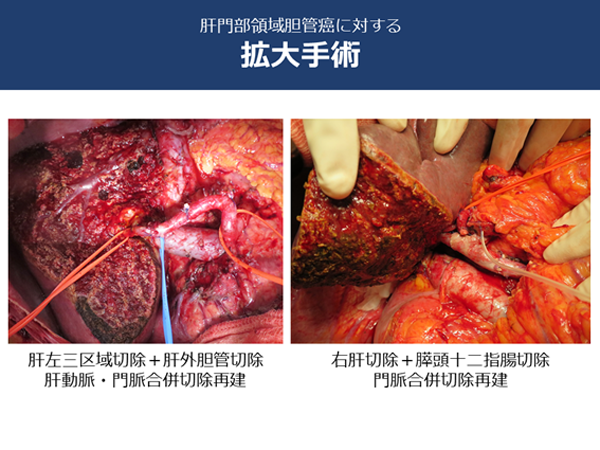

そのため、肝門部領域胆管癌では病変(扇のかなめ)をまわりの肝臓ごと切除する術式になります。病変の拡がりによって肝切除術式が決まりますが、8~10時間かかる手術になります。術式によって肝臓の60~70%を切除する場合もあります。また胆管の周りには肝臓に流入する肝動脈、門脈といった重要な血管があり、癌の浸潤を受けている場合は血管の合併切除を行います。

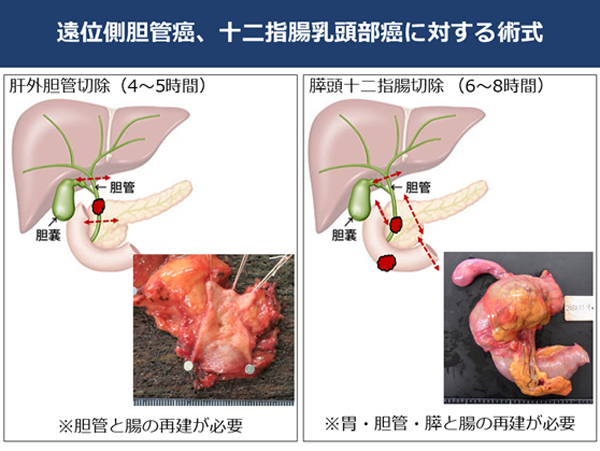

③遠位側胆管癌:癌が肝臓と膵臓の間の中部胆管にできた場合は、左図のように、胆管を一部だけ取る手術(胆管切除)が可能です。しかし、多くの癌は見かけよりも広く進展していることが多く、この手術を行う頻度は少ないのが現状です。胆管は肝臓の外に出てきた後、膵内に入り(膵内胆管ともいう)最終的に十二指腸乳頭部に行きつきます。十二指腸乳頭部癌も含め、多くの遠位側胆管癌に対する手術は、膵頭部や十二指腸ごと切除する膵頭十二指腸切除を行います。この手術も6~8時間かかる大手術のひとつです。

④胆嚢癌:胆嚢癌だけでも小さな手術から大きな手術まで幅広くあります。早期の胆嚢癌の場合、胆嚢のみ切除する術式で済みますが、周囲臓器への進展度合いにより胆嚢と肝臓の一部の切除、または肝門部領域胆管癌のような拡大手術まで行う必要があります。

⑤十二指腸乳頭部癌:多くの場合、遠位側胆管癌と同様、膵頭十二指腸切除術を行います。

⑥広範囲胆管癌:また数は少ないですが、広く進展している胆管癌や胆嚢癌の一部では肝臓と膵臓をまとめて取ってくる手術があります。これは腹部手術の最大もので12時間以上かかります。

●胆道がんの薬物療法

胆道がんの化学療法としては、ゲムシタビン+シスプラチン併用(GC)療法やゲムシタビン+S1併用(GS)療法などの併用療法が行われます。また、近年、これらを組み合わせた、ゲムシタビン+シスプラチン+S1併用(GCS)療法も有用な治療法の一つとして注目されています。しかしながら承認されている薬物は非常に少なく、手詰まり感が否めません。

近年、がん組織において発現している遺伝子異常を見つけて、その遺伝子異常を標的とする分子標的薬による治療を行うゲノム医療(プレシジョン医療)が注目されています。胆道がんにおいては、ゲムシタビン療法耐性の FGFR2融合遺伝子陽性例に対して、ペミガチニブが2021年に保険承認されました。2019年より、様々な遺伝子異常を同時に調べる遺伝子パネル検査が保険診療として行えるようになりました。検査費用が50万円程度(3割の自己負担で15万円以上)と高額ながら、治験を含めた治療への道が開ける可能性が10人に1人以下とまれなため、どなたにでも気軽に検査をお勧めする段階ではありませんが、標準治療の効果が限界に近づいた段階で十分な体力がある方は、主治医と相談されてもよいかと思います。

一方、PD-1/PD-L1などの免疫機構を阻害する免疫チェックポイント阻害剤が多くのがんに使われるようになってきました。また、MSI(マイクロサテライト不安定性)というがん化を起こしやすい体質を調べる検査で異常が認められた場合には、保険診療として免疫チェックポイント阻害剤を使うことが可能です。胆道がんの場合、MSI検査での異常の頻度は5%以下とまれではありますが、ゲノム医療と同様、標準治療の効果が限界に近づいた段階で十分な体力がある方は、主治医と相談されてもよいかと思います。

●黄疸の治療

胆道がんの多くは、がんで胆管が詰まることによって生じる黄疸で発症しますので、がんの診断と同時に黄疸の治療が必要です。通常は、内視鏡を用い、十二指腸にある胆管の出口(十二指腸乳頭)から胆管をさかのぼり、がんによる狭窄部をまたぐように上流にまでステントを埋め込みますが、狭窄の位置によって治療の難易度が大きく異なります。とくに、狭窄が肝門部にかかる場合、狭窄部の上流がいくつにも分断されていることが多く、下流からさかのぼってステントを入れる場合、どの上流枝にステントを留置するか、1本でいいのかなど、難しい判断の下で試行錯誤にならざるを得ないことがあります。ステントには、プラスチック製の細径のものと、金属製でメッシュ状に編まれた太径のものがあり、病態によって使い分けが必要です。

一方、胆管ステントを留置した後は、胆汁や食物などによるステントの閉塞や、ステントを介した十二指腸液の胆管内逆流により、胆管炎(高熱)が生じやすい状態になります。閉塞時にはステントの交換や追加が必要ですが、先述の肝門部の閉塞に対して複数本のステントを留置している場合など、追加の処置にも困難を伴うことが少なくありません。

再発の診断と治療

胆道がんは手術後も再発することが少なくありません。したがって、手術後の最初の5年くらいは3ー4ヶ月ごとに腫瘍マーカーを含めた血液検査や CT 検査などの画像診断を行い、再発の有無を確認します。再発の多くは転移ですので、再手術することはまれです。再発した場合は、全身化学療法が考慮されます。手術後に再発を予防する治療を補助療法といいますが、胆道がんに効果のある補助療法は明らかにはされていません。

治癒率

胆道がんは、膵がんと並んで治りにくい悪性腫瘍の筆頭です。一般的に病期診断で手術できる時期と診断された場合の5年生存率は10-30%くらい、手術できない時期と診断された場合の1年生存率は10-40%くらいです。