遺贈や相続財産からの

ご寄付をお考えの方へ

近年、永年築いてきた財産の一部を「がんの研究に充てて欲しい」あるいは「がん医療の発展のために使って欲しい」とのご遺言のもと、がん研究会に遺贈される方々が増えております。

また、大切な方を亡くされた方々から「故人の財産をがん研究のために使って欲しい」あるいは「永年、家族ががんと闘ったので、相続した財産の中から一部を寄付したい」とのお申し出が多く寄せられております。

がん研究会は、公益財団法人として認定(特定公益増進法人)を受けており、税制上の優遇措置が受けられます。相続や遺贈に伴い、財産の一部をご寄付頂いた場合には相続税の課税対象から除外されます。

遺贈による寄付

-

遺贈とは?

「遺贈」とは、公正証書などで遺言書をつくり、遺す財産の全部または一部を本来の相続人以外の団体などに贈ったり、寄付することを言います。希望される財産の全部または一部を、がん研究会に遺贈することをご指定することによって、がん研究の推進やがん医療発展のための資金として役立てることができます。

遺贈の手続き、執行の流れ

遺言書の作成・保管

STEP

01

専門家へ相談

まずは、専門家である信託銀行や弁護士、司法書士、行政書士、税理士などにご相談ください。遺贈の意思を伝え、手続きの注意点や仕組みのポイントを確認しておくことで、その後の流れがスムーズになります。

がん研究会から専門家をご紹介することも可能です。

STEP

02

遺言執行者を決定

遺言を遺すご本人に代わって、遺言書の内容を実現していく「遺言執行者」を決めます。遺言の執行にはさまざまな手続きがあり、専門知識も必要です。第三者の専門家に依頼することをお勧めします。

STEP

03

遺言書の作成

第三者の専門家と相談しながら、遺言書を作成します。遺言書には、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。「公正証書遺言」は書式などの不備により無効になる恐れがありません。また、原本は公証役場に保管されるため紛失のリスクがなく安心です。

STEP

04

遺言書の文言等の確認

有効な遺言書を作成するため、文言や表記についてがん研究会に確認しておきたい場合には事前にご相談ください。(遺言者ご本人の許可なく、その個人情報を遺言執行者とがん研究会の間でやりとりすることはありません)

遺言の執行

STEP

05

ご逝去の通知

遺言執行者にご逝去の知らせが入ってから、遺言の手続きが始まります。ご家族や友人など死亡の時期が確実に伝わりまた信頼できる方に、遺言執行者へ連絡してもらうようお願いしておきましょう。

STEP

06

遺贈の手続き開始

ご逝去の知らせを受けた遺言執行者が、遺言の執行を開始します。遺言執行者は、遺贈によってがん研究会へ寄付すること、また寄付金額などの具体的な内容を当会へ伝えます。

STEP

07

財産の寄付

遺言執行者を通じて、がん研究会に個人の財産が寄付されます。ご寄付いただいた貴重な財産は、最新のがん研究や高度ながん医療など、がん克服のために活用されます。

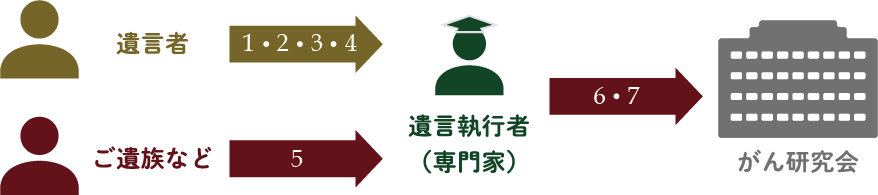

遺言書の作成から遺言執行までの流れ

がん研究会へのご遺贈は、相続税の課税対象にはなりません。

ご希望に応じて、がん研有明病院内の銘板にお名前を刻むことができます。遺言書などにご希望をお示しください。

遺贈内容の作成や検討にあたっては?

内容が専門的になることから、信託銀行や税理士などの専門家にご相談することをお勧めいたします。

がん研究会では、大手信託銀行、都市銀行(信託部門)ならびに税理士法人等との提携をしており、ご紹介させて頂くことができます。

| 信託銀行 | |

|---|---|

| 三菱UFJ信託銀行 | 三井住友信託銀行 |

| みずほ信託銀行 | SMBC信託銀行 |

| 三井住友銀行 (信託部門) |

りそな銀行 (信託部門) |

特にご注意いただきたい点

- ◆ 遺言書は「公正証書遺言」をお勧めします

- 遺贈は「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」 のいずれでも可能ですが、がん研究会は安全・確実な「公正証書遺言」をお勧めしています。

- ◆ 遺贈先は「公益財団法人がん研究会」とお書きください

- 公益財団法人がん研究会は、 研究所と病院を併せ持つ民間のがん専門機関です。遺贈先となる団体名称は「 がん研有明病院」ではなく、「公益財団法人がん研究会」と正確にお書きください。

- ◆ 相続人の遺留分侵害に注意しましょう

- 遺留分とは、 配偶者や子ども、 父母などに認められている相続財産の割合のことです。遺言を円滑に実現していくために、 遺留分に配慮して、 遺贈の金額や範囲をご指定ください。

- ◆ 包括遺贈と特定遺贈について

- 遺贈には、 ご本人の財産のすべて、 もしくは一定割合を指定する「包括遺贈」と、特定の財産を指定して渡す「特定遺贈」の2種類があります。がん研究会への遺贈をご検討の際は、できるだけ「特定遺贈」をお選びください。

よくいただくご質問

- Q 遺贈について相談できる専門家を紹介してもらえますか?

- A ご希望に応じて、 遺贈や相続について詳しい信託銀行や弁護士、 司法書士、行政書士、 税理士などをご紹介いたします。

- Q 現金以外(不動産や株式)などを遺贈できますか?

-

A

不動産(土地・家屋)の遺贈も承っておりますので、遠慮なく募金課宛にご相談ください。

絵画、骨董品、未公開株式、別荘等、お受けできない財産もございますので、ご不明な点は遠慮なく募金課宛にご相談ください。 - Q 寄付金の使い道を教えてください。

- A ゲノム解析やAlなどを用いた最先端のがん研究治療に充てさせていただきます。がん研究会という一組織にとどまらず、 日本全体のがん医療を前進させる力になります。

- Q 寄付金の使い道の報告はありますか?

- A ご要望に応じて、がん研究会が毎年発行しているアニュアルレポート(活動報告)を5年間お送りいたします。

相続財産からのご寄付

故人の遺志を汲み、ご家族が相続財産の一部を寄付することも可能です。

| 相続 開始 |

ご逝去 | 戸籍謄本などを集め、法定相続人を確定します。また、銀行口座の残高証明などを集めて遺産や債務の概要を把握しましょう。 |

|---|---|---|

| 3ヶ月 以内 |

相続放棄 または 限定承認 |

|

| 4ヶ月 以内 |

準確定 申告 |

故人が一定の収入要件を満たしている場合、年初から故人の死亡した日までの所得を申告します。故人が遺贈をされていた場合は、ここで寄附金控除による減税を受けられるケースもあります。 |

| ↓ | 遺産分割 協議•相続 財産の寄付の実施 |

不動産の評価などを行い、遺族間でどのように遺産を分け合うかを話し合います。ここで寄付をするかを考える方が多いようです。がん研究会への寄付をご希望の場合は、ご連絡ください。 |

| 10ヶ月 以内 |

相続税の 申告•納付 |

相続税の申告書を作成し、所轄税務署に提出します。ここでがん研究会への寄付金の領収証等を添付すると、寄付金分は相続税が非課税になります。別途、寄附金控除によるその年の所得税の減税も受けられます (※確定申告が必要です)。 |

がん研究会へご寄付いただきました相続財産(現金)には、相続税が非課税になるほか、所得税の控除も受けられます。

特にご注意いただきたい点

- ◆ 相続税の申告期限に注意しましょう

- がん研究会へのご寄付を非課税扱いにするためには、当会が発行する領収証と相続税非課税申告証明書を添付し、相続開始から10ケ月以内に相続税の申告をする必要があります。

お香典からのご寄付

-

近年、香典返しをする代わりに、「故人の遺志をがん研究のために使って欲しい」というご家族の方が増えております。その場合、寄付者名による「挨拶状」をご用意させていただいておりますので、ご相談ください。

挨拶状印刷

故人追悼のために、ご寄付をお考えのご遺族には、がん研究会にて挨拶状の印刷を承っております。

ご希望の際は、募金課へお問い合わせください。

パンフレット

「遺贈・相続財産からのご寄付 ご案内」パンフレットを作成いたしました。

ご希望の方は、下記からお申込みください。

※お問合せフォームからご依頼の場合は、詳細欄に「遺贈・相続財産からのご寄付 ご案内」パンフレット希望とご記入ください。

お問い合わせ

公益財団法人がん研究会 募金課

〒135-8550 東京都江東区有明3-8-31

TEL:03-3570-0512(直通) FAX:03-3570-0604

Email: fund@mi.jfcr.or.jp