- HOME

- がん化学療法センターについて

- 所長のメッセージ

ご挨拶

がん化学療法センターのHPをご覧いただきありがとうございます。所長の藤田直也です。

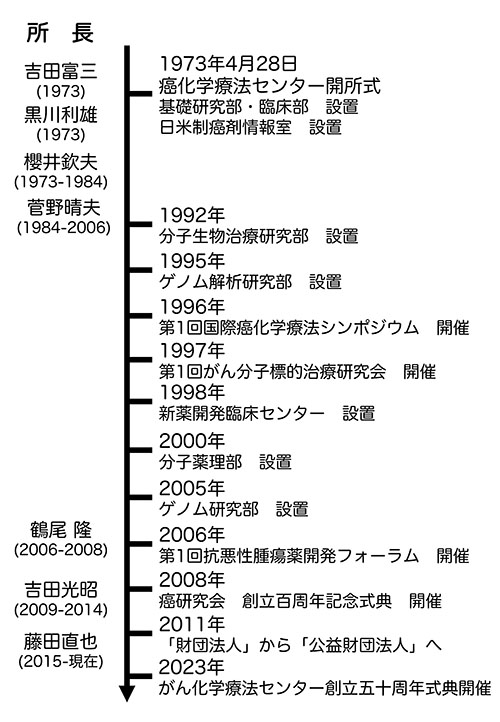

がん化学療法センターは、「吉田肉腫」として知られるラット腹水肉腫を発見した偉大ながん研究者である吉田富三先生の主導により創立され、1973年4月28日に開所しました。それ以来の半世紀にわたりがん化学療法研究を続けてきています。

吉田富三先生は、吉田肉腫の研究を通じ、転移を含む全身に散らばったがんの治療には、外科療法や放射線療法のような局所治療だけでなく、抗悪性治療薬を用いた全身的な治療(がん化学療法)が不可欠であると実感され、「がん治療の最後の砦はがん化学療法である」との強い信念のもとで、当センターの設立に尽力されたのです。がん研究会には既に、純粋ながん研究を推進しているがん研究所がありましたが、抗悪性治療薬の開発に不可欠な抗がん剤スクリーニングを効率的に推進するためには、がん研究所とは別組織として設立することが望ましいと考えられ、がん研究会に当センターが新設されることになりました。さらに、抗がん剤の開発には臨床部門との連携や、国内の研究機関・製薬企業との協同が必要であるとの明確な将来展望から、吉田富三先生は基礎・臨床・制がん剤情報の三部門からなる当センターの枠組みを設定されました。この将来展望は産官学連携による抗悪性治療薬開発が進められている現状を先取りしたものであり、吉田富三先生の先見の明には今更ながら驚かされています。

当センター設立にご尽力された吉田富三先生は、1973年4月1日に初代がん化学療法センター所長(がん研究所所長との兼務)に任ぜられました。しかし残念なことに、竣工式ならびに開所式として予定されていた4月28日の前日に惜しくも急逝され、病院長であった黒川利雄先生がセンター所長を兼務することになりました。その後、吉田富三研究所長とともにナイトロミンの開発に成功しその後もがん化学療法を推進してきた桜井欽夫先生が、1973年5月30日付けでセンター所長に着任されました。その後は菅野晴夫先生、鶴尾隆先生、吉田光昭先生が歴代所長として当センターの活性化・拡充に尽力され、現在に至っています。現在、当センター設立時に設置されていた基礎研究部、臨床研究部、制癌剤情報室に加え、分子生物治療研究部・分子薬理部・ゲノム研究部が新設されており、基礎研究と臨床研究の橋渡し、抗悪性治療薬開発の開発、そしてこれらに関わる新規薬剤情報収集と人的交流の推進に各部が大きな役割を果たしています。各部・室の使命や研究内容は、各部・室のHPからご確認下さい。

近年のがん研究の進展は著しく、医療分野だけではなく数学や計算機科学やロボット工学など様々な分野と融合しながら急速に発展しており、がん特有な生命現象に関わる責任分子の同定が数多くなされています。そして、このような責任分子・遺伝子を標的にしたがん分子標的治療薬が数多く開発され、従来の細胞傷害性を指標としたスクリーニングにより選抜された抗がん剤と置き換わる形で、がん治療の現場において中心的な役割を果たすようになっています。さらに免疫チェックポイント阻害剤をはじめとする新たな治療法が次々と臨床現場に導入されることで、長期生存も見込めるがん腫も増えています。しかし一方で、新しい治療法に期待されたほどの効果が認められないという問題、人種差を含めた患者選択の問題、思わぬ副作用の出現、薬剤耐性など様々な問題が生じていることもまた周知の事実です。このようなことから、新規治療薬・新規治療法の開発につながる、がんを特徴付ける遺伝子・タンパク質の同定・解析、がん幹細胞の性状解析、がん多様性を生み出す分子機構解析などの基礎研究の重要性が増しています。さらに、臨床との連携により初めて可能となるヒト臨床検体を用いた耐性変異解析や転移機構解析などの研究が、基礎研究成果の臨床への応用、さらには臨床からのフィードバックに欠かせないものとなってきています。当センターでは、国際がん化学療法シンポジウム(JFCR-ISCC)を毎年主催するなど、国際的な薬剤開発情報交換も積極的に進めており、がん研究と抗悪性腫瘍薬開発において当センターが果たすべき使命は今後ますます広がっていくものと予想しています。

がん化学療法センターは、今後もがん研究と抗悪性腫瘍薬開発の中心機関としての役割を果たしていくと共に、新時代のがん研究と抗悪性腫瘍薬開発のあり方・方向性の確立に向けて、更なる努力していく所存です。皆様のご協力とご支援の程、よろしくお願い致します。