甲状腺がん

甲状腺がんの治療成績

甲状腺疾患の年間手術件数は約120件です。甲状腺がんの中で最も頻度の高い低危険度の乳頭がんの場合、基本的には甲状腺を温存する手術をおこない、術後の補助療法はしないという方針で治療にあたっていますが、欧米式の治療法(甲状腺全摘手術をおこない、術後放射性ヨードによる転移の診断・治療をおこなったうえで、甲状腺ホルモン療法を継続する)についても患者さんに十分説明し、患者さんの意見も聞いて治療方針を決定するようにしています。

低危険度乳頭がんの10年生存率は99%以上です。高危険度の乳頭がんで、周囲の臓器に浸潤する進行・再発甲状腺がんに対しては、生活の質を充分に考慮したうえで、気管・食道・喉頭などの合併切除・再建手術もおこない、よい成績をあげています(高危険度乳頭がんの10年生存率は69%)。1cm以下の無症候性の微小乳頭がんは、通常一生放置しても無害に経過することから、1995年以降、原則として手術を勧めず、十分な説明・同意のうえ経過観察する方針をとっています。100名以上の微小がんの患者さんが外来で経過を見ていますが、がんが大きくなるのは10%以下です。その他、濾胞がん、髄様がん、未分化がん、悪性リンパ腫の診療も適切におこなっています。

2021-2024年 手術件数

甲状腺腫瘍手術

| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |

|---|---|---|---|---|

| 良性疾患*** | 10 | 10 | 12 | 8 |

| 悪性腫瘍(再建なし) | 131 | 118 | 77 | 95 |

| 悪性腫瘍(再建あり) | 4 | 5 | 6 | 5 |

| 合計 | 145 | 133 | 95 | 108 |

甲状腺がんについての知識

甲状腺がんとは

甲状腺とは?

- 甲状腺は人体最大の内分泌腺です。内分泌腺とはホルモンを分泌する臓器のことで、ほかに脳下垂体、副甲状腺、膵臓、副腎、精巣、卵巣などがあります。

- 甲状腺の仕事は甲状腺ホルモンという物質を作り、それを貯え、必要に応じて血液の中へ分泌することです。甲状腺ホルモンには、こどもの頃には成長などにかかわり、大人になってからは主にからだの新陳代謝の調節をする働きがあります。簡単にいうと、からだに元気をつける物質で、性別や年齢にかかわらず一定の量が分泌されています。

- 甲状腺ホルモンの分泌量を調節するため、脳下垂体から甲状腺刺激ホルモンが出ています。甲状腺ホルモンが足りなくなってくると、脳下垂体からの甲状腺刺激ホルモンの分泌量が増え、甲状腺にもっとがんばってホルモンを作れ、という指令を出すのです。逆に甲状腺ホルモンが多すぎるときは、甲状腺刺激ホルモンの量は少なくなります。

- 甲状腺は頸(くび)の前側のまん中、皮膚と筋肉の奥、のどぼとけのすぐ下のあたりにあります。甲状腺は気管の表面に、蝶々が羽根を広げたような形でくっついています。それぞれの羽根は腺葉と呼ばれ(右側を右葉、左側を左葉といいます)、胴体の部分を峡部と呼びます。峡部が上方へ伸びている人もあり、その場合、その部分は錐体葉と呼ばれます。片方の羽根の長さは4cmくらい、幅は1cmくらい、厚みは1.5cmくらいです。正常の甲状腺の重さは約20gです。

甲状腺がんの種類

甲状腺がんは、以下の2種類に大別されます。

- 甲状腺固有の細胞ががん化してできた原発性甲状腺がん

- 甲状腺以外の臓器で発生した悪性腫瘍が甲状腺に転移してきて、発育した転移性甲状腺がん

甲状腺から発生するがん

甲状腺から発生するがん(原発性甲状腺がん)には、以下のものがあります。

1. 乳頭がん

- 日本のようなヨード摂取充足地域(海藻類などをよく食べる国々)では、甲状腺がんの90%以上を乳頭がんが占めます。

- 女性に多く、10歳台から80歳台まで幅広い年代にみられます。女性10万人あたり年間約8人が乳頭がんに罹るといわれています(男性はその5〜8分の1程度)。

- 乳頭がんは乳頭状とよばれるその顕微鏡的な構造により名づけられました(乳がんとは関係ありません)が、特徴的な細胞の姿をしています。そのため、超音波検査と穿刺吸引細胞診により比較的容易に診断できます。

- リンパ節転移を起こしやすく、甲状腺周囲の臓器(声帯を動かす反回神経や気管、食道など)に浸潤することもありますが、一般に成長の遅い腫瘍で、治る確率は90%以上です。

- 普通のがんと違って、若い人の方が予後良好です。また、リンパ節への転移は予後をあまり左右しません。

- ごく一部に、再発を繰り返して、生命を脅かすタイプの乳頭がん(高危険度がん)があります。

- 治療は手術(甲状腺切除+リンパ節郭清)が中心ですが、欧米と日本で治療方針に若干違いがあります。

2. 濾胞がん

- 日本では甲状腺がん全体の約5%を占めます。乳頭がん同様、あらゆる年代に起こり、男女比は1対2〜3程度でやはり女性に多い傾向があります。

- 良性の甲状腺腫瘍(濾胞腺腫)などとの区別が難しいことが少なくありません。濾胞がんと濾胞腺腫を一括して、濾胞性腫瘍と呼ぶことがあるくらいです。

- 乳頭がんに比べて局所浸潤やリンパ節転移が問題となることは少ないのですが、血行性の遠隔転移を肺や骨に起こしやすい傾向があり、そうなると治りにくいです。

- 遠隔転移を生じない症例の予後は良好で、甲状腺切除手術によって治ります。

3. 髄様がん

- 乳頭がん、濾胞がんは甲状腺ホルモンを作る濾胞細胞からできるがんですが、髄様がんはカルシトニンという物質を分泌する傍濾胞細胞から発生します。

- 甲状腺がん全体の1〜2%程度とまれです。

- 髄様がんでは血液中のカルシトニンとCEAという物質の測定値が上昇します。CEAとカルシトニンは、手術後の経過を見るための腫瘍マーカーとしても有効です。

- 髄様がんには家族性(遺伝性)に起こる場合と遺伝に関係なく突発的に起こる場合(散発型髄様がん)があります。両者の比率はおおよそ半々です。

- 家族性(遺伝性)に起こる場合は、同時に副腎(褐色細胞腫)、副甲状腺(過形成)などに病気をともなうことがあります(多発性内分泌腫瘍症2型)。家族性髄様がんは甲状腺内に多発するので、甲状腺全摘手術が必要となります。 • 最近では家族性(遺伝性)のものかどうかを血液検査で遺伝子(RET遺伝子)を調べて診断することができるようになりました。

- 乳頭がんと違って、リンパ節転移が予後因子として重要です。数多くのリンパ節転移が起こっているものの予後はあまり良くありません。肝臓に血行性に遠隔転移したり、縦隔のリンパ節などに転移を起こすことがあり、そうなると治療は困難です。

- 治療成績は乳頭がん、濾胞がんより悪く、未分化がんより良いといわれています。

4. 未分化がん

- 全甲状腺がんの1〜2%程度とまれですが、非常に予後の悪いがんで、急速に進行します。

- 60歳以上に多く、男性の頻度も比較的多いです(男女比はほぼ1対1)。

- 多くは、もともと甲状腺内にあった分化がん(乳頭がんや濾胞がん)が長い経過の中で未分化転化して発生するものと考えられています。

- 治療は、手術、放射線の外照射治療、抗がん剤による化学療法の3者を組み合わせて行います。しかし、それでも延命できる患者さんは多くはありません。

5. 悪性リンパ腫

- 未分化がんと同様、頻度が少なく、高齢者に多い、甲状腺内のリンパ球由来の悪性腫瘍です。

- 多くはもともと橋本病(慢性甲状腺炎)のある人に発生します。

- 未分化がんに似て、急速に成長しますが、化学療法や放射線治療が効くことも多いです。

このように甲状腺がんにはそれぞれ特徴的な性質を持った種類があり、種類ごとに診断・治療の方法、予後が大きく異なります。甲状腺がんといわれたらどの種類かしっかり確認する必要があります。

症状

甲状腺がんの主な症状

1. 通常の乳頭がんなどでは・・・

- 前頸部(甲状腺)のしこり

- 側頸部(リンパ節)のしこり

- 反回神経(声帯を動かす神経)の麻痺による嗄声(声がれ)

2. 高危険度がんや未分化がんでは、上記に加えて・・・

- 血痰

- 呼吸困難

- 嚥下困難(水分以外の食事を飲み込めなくなること)

- 頸の痛み

- 全身の衰弱

最近では自覚症状がない段階で、健康診断などで行われる頸部超音波検査やPET検査などによって甲状腺がんが発見されるケースが非常に増えています。そのほとんどは生命を脅かす可能性の低いおとなしいがんです。

甲状腺がんができても痛いということは普通ありません。のどがつまる感じがするなどの「のどの違和感」は甲状腺がんと関係がある場合はむしろまれです。また、甲状腺がんのために甲状腺ホルモンの分泌に異常をきたすことは通常ありませんので、甲状腺機能亢進症や甲状腺機能低下症のような全身的な体調の変化が起こることはありません。

骨転移による痛みや骨折、レントゲンで偶然見つかった肺転移など、血行性の遠隔転移が最初に見つかり、その火元として甲状腺がんが見つかるというケースがまれにあります。

「のどの違和感」〜咽喉頭異常感症について

のどの奥にいつも何かつかえている感じがする、唾液がうまく飲み込めない、絶えずのどがイガイガする、などの症状に悩む人は、40〜50歳台の女性を中心に実にたくさんいらっしゃいます。

私どもの病院には、そういう症状があって、甲状腺がん、喉頭がん、食道がんなどを心配してみえる方が、毎日何人もおいでになります。しかし、よくお話を聞いてみると、唾液や水はつかえる感じがするけれど食事は普通に摂れる、のどの違和感も何か物事に集中しているときはあまり感じない、そして症状は半年以上変わりないという場合がほとんどで、このような方はまずがんなどの病気の心配はありません。そもそも甲状腺は気管にはりついてはいますが、のどの粘膜の外にあるわけで、甲状腺がんが小さいうちに、のどの症状が出るはずはないのです。また、喉頭や食道などにがんができると、液体ではなく固形物を食べる際に常につかえる、無理に飲み込もうとするととても痛む、声がかすれてくるなどの症状が出てきます。

なぜこのような症状が出るのかは、はっきりしない場合が多いのです。自律神経の失調や頸の骨(頸椎)の異常、扁桃腺の刺激によることもありますが、ほとんどの場合、原因は不明です。のどの粘膜には神経が細かく入り組んでおり、元来非常に敏感にできています。これらの神経が何らかの理由で刺激を受けて、違和感を感じるものと考えられています。ですから検査を受けて病気がないとわかったら、神経的なものだと自分を納得させるようにしてください。精神安定剤や漢方薬を処方する場合もありますが、ストレスを避けるなどして気持ちをのどからほかへそらせるようにするのが一番です。もっとも、たまたまこのような症状をきっかけに病院を訪ねて、偶然甲状腺などに病気が見つかったという例もありますから、1度くらい検査を受けておくのもよいでしょう。

診断

甲状腺がんの診断の流れ

| 良性・悪性の区別 |

|---|

| ▼ |

| がんの種類の判別 |

| ▼ |

| がんの広がりの程度の診断 |

| ▼ |

| 治療方針の決定 |

1. がんであるかないかの診断とどの種類のがんであるかの診断に用いられる検査

- 触診

甲状腺と頸部リンパ節 - 超音波(エコー)検査

放射線の被曝なしに、甲状腺の大きさや内部の様子、リンパ節腫大の様子を、痛みなく診断できます。乳頭がんの多くは、特徴的なエコー所見を示すことが多く、優れた検査者によれば、9割以上の確率で正しく診断できます。最近では通常の検査に加え、血流の状態を見るドプラーエコーや硬さや弾力を表示するエラストグラフィなどを用いることで、より診断力が向上しています。それでも濾胞がんについては良性腫瘍との区別が難しい場合が少なくありません。 - 穿刺吸引細胞診

注射針で甲状腺のしこりを穿刺し、細胞を吸い出して診断するものです。超音波で見ながら行うことが多いです。乳頭がんはそもそも、その細胞の所見で定義されるがんですので、細胞診による診断に適しているといえます。細胞が確実に採取されていれば、95%以上の確率で乳頭がんを乳頭がんと診断できます。また、細胞診で乳頭がんと診断されたしこりが乳頭がんでない確率は非常に低い(当科では0.9%)です。 - 病理組織生検

頸に大きなしこりができて、悪性リンパ腫や未分化がんなどまれな甲状腺腫瘍が疑われるけれども診断が難しいという場合があり、局所麻酔をかけてしこりの一部を切り取って顕微鏡で調べる検査を行うことがあります。メスで切る代わりに太い針で組織を取ることもあります。濾胞がんについてはこの方法でも診断をつけることはできません。

2. 甲状腺に関する血液検査

- 甲状腺ホルモン(Free-T4, Free-T3)、甲状腺刺激ホルモン(TSH)

- 甲状腺自己抗体

橋本病やバセドウ病の合併の有無を確認 - サイログロブリン

甲状腺でのみ作られるタンパク質で、色々な甲状腺疾患の場合に血液中に漏出してきます。良性の疾患でも数値が高くなるので、がんか否かの区別にはあまり役に立ちませんが、甲状腺腫瘍の性質の推定、手術後の再発のチェックなどに有用です。 - カルシトニン、CEA

髄様がんの場合に上昇します。

3. 甲状腺がんであると診断されてから行う特殊な検査

- 頸部CT、MRI

甲状腺がんがある程度大きい場合、がんが気管や食道へ浸潤していないかなど、がんと周囲の臓器との関係を知るのに役立ちます。また、触診や超音波ではわかりにくい骨のかげなどに隠れたリンパ節の腫れを見つけることもできます。 - 肺CT

甲状腺がんの肺への転移の有無を知りたい場合などに行うことがあります。 - シンチグラフィ

タリウムシンチグラフィや骨シンチグラフィを血行性の遠隔転移の検索に行うことがあります。また、ガリウムシンチグラフィは悪性リンパ腫や未分化がんの全身への広がりを診断するのに有用です。PET検査も遠隔転移の有無の確認や術後再発チェックの場合に有用なことがあります。 - 内視鏡検査

甲状腺がんが反回神経や気管、食道の内部に影響を及ぼしていないか確認するために、喉頭・気管内視鏡や食道内視鏡検査を行うことがあります。 - 遺伝子検査

髄様がんの場合に行われることがある検査です。血液を調べることで、その人の髄様がんが遺伝性のものか、そうでないかわかります。また、遺伝性髄様がんの人の血縁者に遺伝子検査を行うことで、まだ発症していない人が、将来髄様がんになる可能性があるかどうかもわかります。

がんの種類別診断手順

1. 乳頭がんの診断

診断は触診、超音波検査、細胞診によって比較的容易で、正診率は98%以上です。ほかに血液検査で甲状腺機能などをチェックしておきます。腫瘍が大きい場合など、頸部CTやMRIで、病気の広がりを確認したり、内視鏡で声帯の動きを確認したりします。遠隔転移の心配がある場合、肺CTやシンチグラフィの検査を追加することがあります。

2. 濾胞がんの診断

濾胞がんの診断も乳頭がん同様、超音波検査と細胞診、血液検査によって進めていきます。しかしながら、濾胞がんは甲状腺にできる良性のしこり(濾胞腺腫や腺腫様甲状腺腫)との区別が難しいため、最終的には手術して摘出した腫瘍を顕微鏡で詳しく調べて、初めてがんと診断されることも多いのです。

濾胞がんは腫瘍の全体像、特にその縁の部分を見て定義されるがんです。簡単に言うと、しこりの縁にカプセルがないのが腺腫様甲状腺腫、きれいなカプセルができているのが濾胞腺腫、そして、カプセルがしこりの中身の細胞によって破られているのが濾胞がんというわけです。カプセルの中には腫瘍を潤す血管が来ていることが多いのですが、その血管の中に腫瘍の細胞が入り込んでいる場合も、濾胞がんと診断されます。乳頭がんはその細胞の特徴によって定義されるがんでしたから、細胞診で容易に診断がつけられるのですが、濾胞がんは細胞だけ見ても、ほとんどの場合、濾胞腺腫や腺腫様甲状腺腫と区別がつきません。ですから細胞診を行ってみても、クラスIII(良性と悪性の判断困難という意味)とか鑑別困難という結果に終わることが多いのです。

肺や骨などに血行性の遠隔転移がまず見つかり、その火元探しの末、甲状腺にがんの原発巣が発見され、それが濾胞がんであった、というケースがたまにあります。厄介なケースですが、こうした場合とりあえず濾胞がんであるという診断だけは間違いありません。しかしそれ以外の場合では、濾胞腺腫や腺腫様甲状腺腫との区別が非常に難しいのです。ですから、転移が明らかでない場合、濾胞がんであると診断するためには、しこり全体をそのカプセルや血管の様子に注意して顕微鏡検査で確認することが必要ということになります。そうなると、厳密にはすべての甲状腺のしこりは手術して取って調べてみないと、濾胞がんでないと言い切ることはできないということになってしまいます。

それでは仕方がないので、専門医は色々な診断法と経験を踏まえて状況証拠を集め、濾胞がんのおそれのあるしこりだけに手術を勧めるように苦慮しているのです。超音波検査でカプセルの様子を見たり、細胞診で取った細胞の顔つきを検討したり、血液中のサイログロブリン値を参考にしたりします。経過を見てしこりが大きくなるものに手術を勧める場合も多いです。最近ではドプラーエコーやエラストグラフィといった最新の超音波検査法によって、しこりの内部の血流の様子を見たり、しこりの硬さのパターンを把握したりする方法を用いることで、濾胞がんの診断に役立てようとする医師もいます。また、シンチグラフィを活用する場合もあります。濾胞がんかどうか判断が難しい場合、念のために肺や骨に転移が起こっていないかCTやシンチグラフィで調べてみることのも悪くない方法です。

手術前に良性と診断されたのに手術してみたら濾胞がんだったとか、濾胞がんの可能性が高いと言われて手術したけれど、結果は良性であったとか、そういったことで医師との信頼関係がくずれてしまう不幸なケースがあります。以上のことをご理解いただければ、そういうことはある程度起こっても仕方がないということがおわかりいただけるのではないでしょうか。

3. 髄様がんの診断

髄様がんの診断は超音波、細胞診のほか、血液検査でCEA、カルシトニンが上昇することで確実に行われます。

髄様がんとわかれば、遺伝子検査をお勧めします。遺伝性が疑われる場合には、副腎や副甲状腺などの検査も必要になります。

遺伝性髄様がんの診断について

- 遺伝性髄様がんの原因と種類

患者さん自身の遺伝子に起きた変化のために、比較的若い年齢のうちに甲状腺髄様がんに罹ってしまうケースが遺伝性髄様がんです。遺伝子の変化は10番目の染色体の上にあるRET遺伝子と呼ばれるがん遺伝子の突然変異です。 - この遺伝子に変異があると、ほぼ100%甲状腺髄様がんにかかるだけでなく、80%近くの人は、副腎に褐色細胞腫と呼ばれる腫瘍ができます。褐色細胞腫はがんではないことが多いのですが、突発的な高血圧を引き起こし、突然死の原因になることもあります。また、頻度は少ないのですが副甲状腺にも腫瘍が出来て、高カルシウム血症になることがあります。甲状腺髄様がんだけでなく、副腎や副甲状腺にも病気が起こる場合、シップル症候群とか多発性内分泌腫瘍症2A型(MEN2A)と呼ばれます。甲状腺髄様がんと副腎褐色細胞腫のほか、全身の粘膜にしこりができたり(粘膜下神経腫)、身長が高く手足が大きい特異な体型になったり(マルファン様体型)、巨大結腸症といって下痢を繰り返したりする場合があり、多発性内分泌腫瘍症2B型(MEN2B)と呼ばれています。ほかの臓器に病気が起こらず甲状腺髄様がんだけが家族内に多発する場合、家族性髄様がん(FMTC)と呼びます。遺伝性髄様がんの多くはMEN2Aで、MEN2BやFMTCは稀です。MEN2Bは特に若年者で発症し、予後が悪いので注意が必要です。

- 髄様がんの遺伝子診断

遺伝性髄様がんは親から子へ遺伝する可能性があります。常染色体優性遺伝といって、親から子に、男女関わらず2分の1の確率で、遺伝子の変化が引き継がれます。最初の子に遺伝したから、次の子は大丈夫というのは間違いで、どの子供においても遺伝する確率が50%あるということです。この遺伝が起こることを防ぐ手立ては今のところありません。だからといって、結婚して子供を作ることをあきらめる必要はないと思います。甲状腺髄様がんも副腎褐色細胞腫も、早く見つけて治療すれば十分治せる病気だからです。 - 最近、髄様がんの遺伝子検査が行われるようになりました。当院でも先進医療として行っています。これは髄様がんと診断された患者さんの血液を少量取って検査することにより、その方のRETがん遺伝子に変異があるかどうかを調べる検査です。RETがん遺伝子に変異が見つかれば、その患者さんは遺伝性の髄様がんである、ということになります。見つからなければ、その患者さんの髄様がんは遺伝性ではない(散発型)ということができます(RET遺伝子に変異の見つからない遺伝性髄様がんがあることが報告されてはいますが、わずかです)。

- もしも患者さんに遺伝子の変化が見つかり、遺伝性の髄様がんであるということが判明した場合には、その患者さんのご家族に同じ遺伝子の変化があるかどうか、同様の血液検査で調べることができます。これによりまだ発症していない、今後遺伝性髄様がんに罹る可能性の大きい人を早期に見つけ、早期に治療することができます。また、ご家族にはその遺伝子変化がないということがわかれば、もう遺伝性髄様がんに罹る心配をしなくてもすむようになります。

- ただし、遺伝子検査には、遺伝子に関わる情報に伴う倫理的、社会的、心理的問題も多く、慎重に進めていく必要があります。患者さんおよびご家族のカウンセリングは家族性腫瘍に関する十分な知識を備えた専門家の手によって行われなければなりません(家族性腫瘍センターの項参照)。

4. 未分化がんの診断

多くは急激に大きくなる頸のしこりで気づかれます。声がかすれて出なくなる、息が苦しい、食事が通らないなど甲状腺の周囲への強い圧迫・浸潤による激しい症状を伴うことが多いです。しこりの周辺に炎症を起こして皮膚が赤くなり、発熱や疲労感、体重の減少といった全身症状を伴うこともあります。

細胞診や頸部のCT、MRIなどの画像診断で特徴的な所見が見られることが多いのですが、悪性リンパ腫や分化がんと区別するため、生検を行うこともあります。また、血行性の遠隔転移を伴うことも多いので、肺のCTやガリウムシンチグラフィなどによるチェックを行います。

5. 悪性リンパ腫の診断

細胞診に加え、組織生検が診断に必要なことが多いです。悪性リンパ腫と診断されたら、今度は各種の検査で、からだのほかの部分に広がりがないかどうかを確かめます。

病期診断

UICC(国際対がん連合)のTNM分類と甲状腺がんのステージ(病期)分類〜第6版

T分類:甲状腺の原発巣の状態

| TX | 原発腫瘍の評価が不可能 |

|---|---|

| T0 | 原発腫瘍を認めない |

| T1 | 甲状腺に限局し最大径が2cm以下の腫瘍 |

| T2 | 甲状腺に限局し最大径が2cmをこえ4cm以下の腫瘍 |

| T3 | 甲状腺に限局し最大径が4cmをこえる腫瘍、または甲状腺外への軽度な進展をともなう腫瘍(例えば、胸骨甲状筋または甲状腺周囲軟部組織への進展) |

| T4a(未分化がん以外) | 甲状腺の被膜をこえて進展し、皮下軟部組織、喉頭、気管、食道、反回神経のいずれかに浸潤する腫瘍 |

| T4b(未分化がん以外) | 椎前筋膜、縦隔内の血管に浸潤する腫瘍、または頸動脈を全周性に取り囲む腫瘍 |

未分化がんはすべてT4とする

| T4a(未分化がん) | 腫瘍の大きさに関係なく、甲状腺に限局する腫瘍 |

|---|---|

| T4b(未分化がん) | 腫瘍の大きさに関係なく、甲状腺の被膜を超えて進展する腫瘍 |

注:いずれの病理組織型においても、多発性腫瘍は最大径によって分類し、(m)と記載する。

N分類:リンパ節転移の状態。ただし、甲状腺の所属リンパ節とは頸部リンパ節と上縦隔リンパ節を指す

| NX | 所属リンパ節転移の評価が不可能 |

|---|---|

| N0 | 所属リンパ節転移なし |

| N1 | 所属リンパ節転移あり |

| N1a | 気管前および気管傍(中心領域)リンパ節への転移 |

| N1b | 中心領域以外のリンパ節への転移 |

M分類:遠隔転移の状態

| MX | 遠隔転移の評価が不可能 |

|---|---|

| M0 | 遠隔転移なし |

| M1 | 遠隔転移あり |

ステージ分類

ほかのがんの場合、ステージはだいたいがんの大きさとリンパ節転移、遠隔転移の有無によって決められるのに対し、甲状腺がんのステージ分類には、がんの種類と年齢が取り入れられています。

・乳頭がんまたは濾胞がん(45歳未満)

| N0, N1 | |

|---|---|

| T1, T2, T3, T4 | I |

| M1 | II |

・乳頭がんまたは濾胞がん(45歳以上)および髄様がん

| N0 | N1a | N1b | |

|---|---|---|---|

| T1 | I | III | IVA |

| T2 | II | III | IVA |

| T3 | III | III | IVA |

| T4a | IVA | IVA | IVA |

| T4b | IVB | IVB | IVB |

| M1 | IVC | IVC | IVC |

・未分化がん

| N0, N1 | |

|---|---|

| T4a | IVA |

| T4b | IVB |

| M1 | IVC |

乳頭がんのがん研有明病院式がん死危険度分類

乳頭がんの多くは予後良好ですが、一部に肺や骨への遠隔転移や著しい局所浸潤のため不幸な転帰をたどるものがあります。つまり、乳頭がんというひとつの病気の中にがん死する危険の高い種類と、その可能性がほとんどない種類とがあるのです。

最近、乳頭がんの予後を左右すると考えられる様々な因子を、統計学の手法を用いて検討し、その予後を治療開始の時点で予測し、がん死する可能性の高い高危険度群と、その可能性のほとんどない低危険度群とに分類する方法(がん死危険度分類法)が、多くの施設から提唱されてきています。その結果、簡便で再現性の高いがん死危険度分類により、患者さんの長期予後を予測し、その結果に応じて治療および経過観察の方針を決定することができるようになってきました。

がん死危険度分類法は施設ごとに患者さんの背景因子などが異なるため、それぞれ微妙に違いますが、おおむね年齢が高く、腫瘍が大きく、甲状腺の外に病気が広がって周囲の気管・食道や反回神経(声帯を動かす神経)などに浸潤しているものや、肺や骨などへ遠隔転移しているものが高危険度群に分類されます。

乳頭がんはまわりの組織にくっつく性質が強いので、実は「浸潤あり」の判定は難しいことが多いのですが、「浸潤あり」の場合は通常、嗄声や呼吸困難、血痰、嚥下困難などはっきりと病的な症状が出て、しかもその症状が数ヶ月ではっきり進むので、それがなければ大丈夫と考えてもよいと思います。

乳頭がんが見つかったとき、すでにリンパ節転移が起こっている確率は20〜80%と報告されており、きわめてリンパ節転移を起こしやすい病気であるといえます。しかしながら、リンパ節転移は乳頭がんの生命予後を左右しないとする報告が多いのです。しかし、とくに若い年代の人でリンパ節転移がたくさんある方では、手術後に、残したリンパ節や甲状腺に再発する確率が高い傾向がありますので、術後の経過観察は慎重に行うのがよいでしょう。とはいえ、このようなリンパ節転移も全てが必ずしも時間の経過とともに増加・増大するものではなく、ある程度のところでそれ以上成長しなくなってしまうことも少なくないようです。したがって、命を脅かすようなことは(特に若い人の場合は、)通常ないのです。ただし、あまりに巨大なリンパ節転移は要注意であると考えています。巨大化した転移リンパ節ではがん細胞の増殖能が原発巣(甲状腺内の火元の部分)以上に亢進しており、そこからさらに病気が広がっていく可能性があるようです。

1976年1月から1998年12月までに当科で手術した甲状腺乳頭がんの患者さん604人(腫瘍最大径1cm以下の微小がんは除く)について各種予後因子を統計学的に解析した結果、当科オリジナルの乳頭がんがん死危険度分類法を開発することができました。

- 高危険度群

- 年齢にかかわらず血行性の遠隔転移がある

- 年齢50歳以上で明らかな甲状腺外他臓器浸潤がある

- 年齢50歳以上で大きさが3cm以上のリンパ節転移がある

- 低危険度群

- 以上に該当しない患者さんすべて

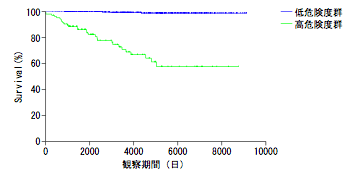

その結果604人中、498人82.5%が低危険度群、106人17.5%が高危険度群に分類されました。2002年の調査の時点で、疾患特異的10年生存率はそれぞれ99.3%、68.9%でした。低危険度群における乳頭がんによる死亡(原病死)は498人中3人0.6%のみでした。

当科の乳頭がんがん死危険度分類による低危険度群と高危険度群の疾患特異的生存曲線

当科の乳頭がんがん死危険度分類による低危険度群と高危険度群の治療成績

| がん死危険度 | 患者数 | 乳頭がんによる 死亡者 | 疾患特異的 10年生存率 |

|---|---|---|---|

| 低危険度群 | 498(82.5%) | 3(0.6%) | 99.3% |

| 高危険度群 | 106(17.5%) | 29(27.3%) | 68.9% |

| 計 | 604 | 32(5.3%) | 94.0% |

ステージ分類とがん死危険度分類

さて、ここで甲状腺がんのステージ分類とがん死危険度分類についてわざわざ併記したわけを述べておきます。これらは似たようなものなのでしょうか。確かにステージの高いがんは高危険度群に分類されるものであることが多いです。しかし、この2つは実はまったく異なる概念なのです。ステージ分類の考え方にはがんは時間とともに進行していくもの、というがんに対するこれまでの「常識」が基本にあります。ステージIは早期がん、ステージIVは進行がん、というわけで、がんの現時点における進行段階がどれくらいかということを表わしています。「常識」的には、早期がんは放っておくと次第に進行がんになっていくのだから、早期のうちに発見し治療することががんの治療成績を良くすることだ、というわけです。

一方、がん死危険度分類の基本になっている考え方は、こわくないがんとこわいがん、低危険度がんと高危険度がんは同じ乳頭がんであっても、病気の種類が違う、という概念です。ですから、低危険度がんを放っておくと高危険度がんになっていくとは考えませんし、何も急いで(「早期に」)発見しなくても、低危険度がんはいつまでも低危険度がんだと考えているのです。後に述べる無症候性微小がんのように、低危険度がんは身体に存在していても生涯にわたって何ら悪さをすることなく経過することさえありうるのです。

それでは高危険度がんはどうなのか?高危険度がんや未分化がんだって出来たばかりの頃は小さいのではないのか?―鋭い指摘です。確かに恐ろしい未分化がんや高危険度がんも小さいうちに見つければ、助かりそうです。ただ、これらの成長の早いがんはすぐ大きく広がってしまうので、早期に見つけるのが実は非常に難しいのです。

当院では以下に述べるとおり、がん死危険度分類の考え方にもとづいて診療方針を立てています。

現在のがん死危険度分類の弱点

低危険度がんならこわくないと繰り返し述べてきました。では治療を始めるときに低危険度がんと診断されたなら、絶対に死ぬことはないのですね、といわれると正直ちょっと困ります。医学は人間が相手である以上、「例外」というものを避けては通れないのです。実際、私たちの病院での治療成績を見ても、低危険度群とされた498人の患者さんのうち、3人だけ、甲状腺がんのために亡くなった方があります。

1つには、その人のがん死危険度を、手術を行う時点までに判明することがら(年齢、腫瘍の大きさなど)のみによって分類しようとすることによって無理が生じるということがあります。手術までにその患者さんのがん死危険度がわかっていれば、患者さんにわかりやすく説明することもできますし、治療方針を立てるのにも役立ちます。しかし、手術して取ったがんを顕微鏡で見たら、確かに乳頭がんなのだけれども少々顔つきが悪い(低分化がん)とか、術後数年のうちに次々と再発してきたとかいう例の中には、危険度の判定を訂正しなければならないケースもあります。

こうした場合、私どもはこわくないがんが途中でこわいがんに変わった(進行した)というより、最初の分類が間違っていたというふうに考えます。今後、分子生物学による遺伝子の分析などが進歩して、低危険度・高危険度を一発で確実に見分ける方法が見出されることが期待されます。

治療法

乳頭がんの治療

- 乳頭がんの治療の中心は手術です。

- 手術は基本的に甲状腺切除とリンパ節郭清から成り立ちます。

- 病巣がある側(患側)の甲状腺半分を切除するのが腺葉切除(右葉切除、左葉切除)です。亜全摘は腺葉切除に加えて、反対側(健側)の腺葉の下側1/2〜1/3程度を切除する手術法です。全摘術は甲状腺をすべて取ってしまう手術です。

- 術後補助療法には放射性ヨード内用療法と甲状腺ホルモン療法(TSH抑制療法)があります。

- 一般に予後の良い乳頭がんの手術後には放射線外照射や抗がん剤による補助療法は行いません。

1. 甲状腺切除範囲について

その基本方針には2つの大きく異なる考え方があります。

- 1つは欧米で主流の考え方で、すべての乳頭がん患者さんに対して、甲状腺全摘手術を行い、さらに術後補助療法として、放射性ヨード内用療法を行ったうえ、生涯、甲状腺ホルモン剤によるホルモン療法(TSH抑制療法)を行うというものです。

- もう1つは主に日本で発展してきた考え方で、手術前の超音波検査により、がんの広がりをよく調べ、できるだけ甲状腺を温存した手術(腺葉切除〜亜全摘)を行い、術後補助療法はなるべく行わないとするものです。ただし、反対側にも病変がある場合や両側頸部に明らかなリンパ節転移がある場合、遠隔転移がある場合には、甲状腺全摘が必要になります。

- それぞれの治療方針のメリット・デメリットを表にまとめると以下のようになります。

甲状腺全摘と甲状腺温存切除のメリット・デメリット

| 手術 方針 |

甲状腺全摘を行う (補助療法も行う) |

できるだけ甲状腺を温存した手術を行う (補助療法は行わない) |

|---|---|---|

| メリット | ・甲状腺にがんが残ることがない

・手術後、放射性ヨードによる転移の検索・治療が容易にできる ・再発のチェックが、血液検査によって、サイログロブリン値を測定することで、容易に可能 |

・手術によって、副甲状腺(上皮小体)機能低下、反回神経麻痺などの合併症が起こる確率が低い ・手術後、甲状腺ホルモンを飲む必要がないことが多い |

| デメリット | ・手術による合併症(副甲状腺[上皮小体]機能低下、反回神経麻痺)が起こる確率が高い ・生涯、甲状腺ホルモンを薬として飲まなければならない |

・温存した甲状腺に小さながんが残る可能性がある ・放射性ヨードによる検査・治療を行う場合、温存した甲状腺を、もう一度手術して切除することが必要となる ・血中サイログロブリン値は、がん再発のマーカーにならない |

2. リンパ節郭清

- リンパ節郭清術とは、一定の領域に含まれるリンパ節をきれいに切除する手術のことです。乳頭がんの場合、リンパ節転移は甲状腺のまわりのリンパ節(中心領域のリンパ節)や患側の側頸部(頸動脈・頸静脈に沿った領域)のリンパ節によく起こります。

- 手術前の超音波検査やCT検査の結果、明らかなリンパ節転移がない場合、および中心領域のみにリンパ節転移を認める場合、中心領域のみのリンパ節郭清を行います。

- 明らかな転移のない場合、原発巣と反対側の中心領域郭清は省略することがあります。

- 術前検査で側頸部にリンパ節転移が疑われる場合、中心領域に加え、側頸部のリンパ節郭清も行います。

- 予防的な側頸部郭清は通常行いませんが、原発巣が大きい場合、遠隔転移のある場合などでお勧めすることがあります。

3. 放射性ヨード内用療法

乳頭がんまたは濾胞がんの、甲状腺切除手術後の補助療法として放射性ヨード(131Iという放射性同位元素[アイソトープ])内用療法(内照射治療)が行われることがあります。

ただし、諸般の事情により、日本では放射性ヨード内用療法を行うための施設が非常に不足しています。当院でも現在は行うことができず、他院に依頼して行っています。

- 放射性ヨード内用療法の原理

- ヨードは体内では甲状腺だけに取り込まれるという性質を応用した治療法です。ヨードに放射能をくっつけたもの(放射性ヨード)をカプセルに入れて内服すると、甲状腺に取り込まれ、そこで放射能を出して、甲状腺の組織が壊れます。これはバセドウ病の治療に使われる治療法でもあります。

- 放射性ヨード内服後にシンチグラフィを撮影すると、放射性ヨードが全身のどこに取り込まれたかがわかります。

- 甲状腺がからだに残っている場合には、飲んだ放射性ヨードはすべてその甲状腺に取り込まれてしまいますが、あらかじめ甲状腺を手術で全摘しておけば、放射性ヨードは体内で甲状腺の性質に近いところ、甲状腺由来の部分を探し、そこに取り込まれて、放射能を出します。うまく甲状腺がんの転移した場所に取り込まれれば、そこで放射能を放出して、がん細胞が死んでくれることが期待されるのです(同時に転移の場所も判明します)。

- すなわち、放射性ヨード内用療法を行うためにはあらかじめ甲状腺全摘手術を行っておかなければなりません。

- 普通の放射線治療はからだの外から、がんの場所を狙って放射線を浴びせる方法で、外照射と呼ばれるのに対し、からだの中から放射能を浴びせる方法なので、内照射というのです。外照射がからだの1箇所だけをターゲットにするのに比べ、うまくいけば、一度に全身のいくつもの転移巣に同時に放射性ヨードが取り込まれて、全身治療になります。

放射性ヨード内用療法は、再発の可能性が高い高危険度群などに対して行うアブレーション治療と、遠隔転移など手術では切除できない病巣がある場合に行う大量療法とに大別されます。

- 放射性ヨードによるアブレーション

- 甲状腺全摘手術を行った場合でも、甲状腺が気管に固着している部分などにわずかに(正常の)甲状腺組織が残存します。それを完全に除去するために、放射性ヨードによるアブレーションを行います。

- アブレーションにより、血清サイログロブリンが術後再発の良い指標になります。また、アブレーション後に放射性ヨード検査(5ミリキュリー:185メガベクレル程度の微量の放射性ヨードを用いる。外来で施行可能)を行うことで、ごく小さな転移(リンパ節、肺など)を早期発見・治療することも可能になります。

- アブレーションにより、微小な甲状腺組織の残存部分からの再発の危険が減少する利点も期待できます。

- アブレーションのためには入院して30〜100ミリキュリー(1.1〜3.7ギガベクレル)程度の放射性ヨードを投与します。

- 放射性ヨード大量慮法

- 乳頭がん、濾胞がんの遠隔転移(肺、骨など)に対しては、甲状腺全摘後、放射性ヨード大量療法を行います。入院して100〜150ミリキュリー(3.7〜5.5ギガベクレル)の放射性ヨードを投与する方法です。

- 目標とする遠隔転移部位に放射性ヨードが取り込まれるようであれば、3ヶ月〜1年おきに数回同様の大量療法を行います。がんの性質によっては転移部位に放射性ヨードが全く取り込まれない場合もあります。

- 一般に若い人の微小な肺転移にはよく効くことが多いですが、高齢者、大きな転移、骨転移では有効性が高くないことが多いです。

- 放射性ヨード治療の準備

- 放射性ヨード治療を行うためには、甲状腺を全摘した後、からだを甲状腺ホルモンと、その材料であるヨードに飢えた状態にする必要があります。そのため、甲状腺全摘手術後、通常の甲状腺ホルモン補充の場合に使うホルモン剤(チラ−ヂンS)とは異なる代謝の早いホルモン剤(チロナミン)で甲状腺ホルモンの補充を行い、治療の直前約2週間は、甲状腺ホルモンの補充を完全にストップして、放射性ヨード治療に臨みます。

- 甲状腺ホルモンを中止すると、ちょっとだるくてつらいことがあります。最近では、少量放射性ヨード内用によるシンチグラフィ検査の場合などにかぎって、遺伝子組換えヒト甲状腺刺激ホルモン製剤(rhTSH:タイロゲン)の使用が承認され、甲状腺ホルモン剤を中止しなくてもよくなりました。本剤のアブレーション治療への適応拡大が期待されます。

- また、この間は海藻などヨードを含む食品も食べてはいけません。麺類のだしやヨード入りのうがい薬などにも注意が必要です。

- 一定量以上の放射性ヨード投与は入院して行います。初日に放射性ヨードの入ったカプセルを内服していただき、あとはおとなしく部屋にいていただくだけです。その間、ご自身のからだから放射能が出ているという状態になりますので、個室に入っていただくことになり、外出できないのがつらいところだと思います。入院期間は通常1週間程度です。

- 放射性ヨード治療の副作用

- 治療の副作用としては、消化管への影響として、嘔気・嘔吐、下痢、味覚の変化、唾液の減少(唾液腺炎)などのほか、卵巣への被爆、白血球減少などが問題になる場合があります。

- しかし一般に、直接放射線を患部に当てる外照射や抗がん剤治療に比べると副作用はずっと少ないといえます。

4. 甲状腺ホルモン療法(TSH抑制療法)

- 甲状腺刺激ホルモン(TSH)は脳下垂体から分泌され、甲状腺ホルモン分泌を盛んにさせる物質ですが、がん細胞の増殖も刺激してしまうことがあるといわれています。

- 甲状腺ホルモン療法は手術後、甲状腺ホルモン剤(チラ−ヂンS)を、普通よりもやや多めに飲み続けることで、TSHの分泌を低下させ、乳頭がんや濾胞がんの再発率を減らそうとするものです。

- 甲状腺全摘手術を行った場合には、いずれにしても甲状腺ホルモン剤の内服が必要ですから、甲状腺ホルモン療法をするのとしないのとでは、飲む薬の量が少し違うだけです。

- 甲状腺を温存する手術を行った場合、甲状腺ホルモンを飲まないですむ可能性が高いのですが、甲状腺ホルモン療法を行うときには、甲状腺ホルモン剤を十分なだけ飲んでいただきます。甲状腺ホルモン剤の内服は通常1日1回、生涯継続します。

- 甲状腺ホルモン療法を行う場合でも、ホルモン剤の量をうまく調節すれば、甲状腺ホルモン過剰による心臓への影響や骨量減少といった副作用は避けられます。ただし、高齢者や心臓の弱い方、骨粗しょう症のある方などでは、甲状腺ホルモン剤の投与量に加減が必要です。

- 甲状腺ホルモン療法も、放射性ヨード治療と似て、おとなしい性質の甲状腺がんに効果が期待される治療法です。

がん研病院における低危険度群乳頭がんの治療方針

生命予後の良い低危険度群乳頭がんに対しては、上記のどちらの方法を選択するべきなのでしょうか?最近、医学の世界では、医療は確固としたデータ(証拠)に基づいて行われなければならないという認識が広まってきていますが、乳頭がんは全般的に予後が良いため、どちらの治療ががんによる死亡を防ぐのに最良であるか、統計学的にはっきりとした結論を出すのが非常に難しいのです。どちらの方針が優れているのかをはっきりさせるためには、膨大な数の患者さんについて、10年〜20年以上の経過を追跡しなければならず、今後もなかなか結論を出すのは難しいものと思われます。したがって、甲状腺切除の範囲や術後補助療法については、国ごと、施設ごとに社会・経済的背景もふまえて、それぞれ最善と信じる方法によって治療が行われている現状です。

これまで、低危険度の甲状腺乳頭がんについて、色々な国の多くの施設から報告されたデータを見ると、どちらの治療方針を取っても、生存率にはあまり差はないといわれています(報告によっては、甲状腺全摘+補助療法を行ったほうが良い、というものもある)。しかし、がんの再発については、より念入りな治療である甲状腺全摘+補助療法を行ったほうが、甲状腺温存手術を行ったものより少ないという報告が多いです。一方、術後の合併症(副甲状腺機能低下と反回神経麻痺)については、甲状腺温存治療のほうが少ないのは確かです。

低危険度の乳頭がんは生命を脅かす危険がほとんどないと予測されるがんですから、がん研病院ではこれまで甲状腺温存治療を基本的な方針としてきました。その結果先に述べたように、498人の低危険度乳頭がんのうち、がんによる死亡は3名(0.6%)のみで、疾患特異的10年生存率99%以上という良好な治療成績が得られました。

しかし、温存した残りの甲状腺に再発した例が7例(1.4%)、肺など血行性の遠隔転移再発を起こした人が6例(1.2%)ありました。リンパ節再発は36例(7.2%)に見られました。これらの再発が即座に生命にかかわるわけではないとしても、再発が及ぼす心理的な負担は無視できません。また、再発に対して再手術を行う場合、初回手術よりも合併症の頻度が高く、難しい手術となることが普通です。甲状腺全摘手術+補助療法により、これらの再発率をさらに低くすることができる可能性があります。また、もしかすると、低危険度と分類されたがんの中にもごくまれに見られるがんによる死亡を減らすことができるかもしれません。しかし、大部分の人にとっては余分な治療を受けることになる可能性があります。

われわれは治療法の選択にあたっては、患者さんがそれぞれの治療方針のメリット・デメリットをよく理解したうえで、医師と十分話し合って決めていくのが、今後のあるべき医療の姿であると考えています。

甲状腺全摘+補助療法と甲状腺温存切除・補助療法なしの治療成績

| 手術方針 | 甲状腺全摘を行う (補助療法も行う) |

できるだけ甲状腺を温存した手術を行う (補助療法は行わない) |

|---|---|---|

| 治療成績 | ・欧米の多くの病院がこの方法を採用 (がん研病院ではこれまで採用せず) ・生存率は右の方針と変わらない ・再発率は右の方針より優れているという報告が多い |

・がん研病院ではこれまでこの方法を採用 ・低危険度乳頭がんの10年生存率、99%以上 ・温存した甲状腺への再発、1.4% ・肺などへの遠隔再発、1.2% ・リンパ節再発、7.2% |

高危険度乳頭がんの治療方針

- 高危険度がんに対しては、甲状腺全摘+補助療法を行うのが基本的方針となります。

- しかしながら、高危険度の乳頭がんの中には、きちんとした治療を行っても次々と再発して次第に未分化がんの状態に陥っていったり、進行の早い遠隔転移を認めたりして、どんな治療も効果なく不幸な転帰をたどるケースが厳然として存在します。そのような患者さんに対する新しい治療法の開発が今後の課題となっています。

1. 遠隔転移の治療

- 肺や骨などに遠隔転移のある患者さんに対しては、甲状腺全摘後、放射性ヨード内用療法を行います。

- 遠隔転移を完全に除去することは非常に難しく、状況に応じて、放射線外照射や抗がん剤による治療、遠隔転移部の手術などを組み合わせて、上手に病気とつきあっていくことになります。

- 幸い乳頭がんの遠隔転移で最も多い肺転移は、通常進行が緩やかで、10年以上症状が出ないというようなことも珍しくありません。

- 骨転移の場合には、上記のほか、骨を丈夫にするビスフォスフォネート製剤(ゾメタなど)の投与やストロンチウムによるアイソトープ治療などが行われます。また、各種の薬による痛みのコントロールも非常に重要です。

2. 隣接臓器に直接浸潤するがんの治療

- 切除した部位の再建手術方法の進歩もあって、反回神経、気管・喉頭、食道・下咽頭などの合併切除や縦隔リンパ節郭清などの拡大切除手術が行われるようになりました。

- 拡大手術は声への影響が出ることが多いことや、遠隔転移をともなっていることが多いことから、あまり行わないほうが良いという意見もありますが、当科では、拡大手術を状況に応じて安全に行うことで、腫瘍による呼吸困難、嚥下困難などのつらい症状を除去し患者さんのQOLを高めることができると考えています。

甲状腺微小乳頭がんの取扱い

- 腫瘍最大径が1cm以下の乳頭がんを特に微小乳頭がんと呼んで区別しています。

- 転移や浸潤の徴候がない無症候性微小がんは、低危険度の乳頭がんの典型例であり、治療(手術)の必要すらないのではないかという考えがあります。

- 甲状腺がん以外のいろいろな原因で亡くなった、さまざまな年齢・性別の方々の甲状腺を解剖して調べてみると、実に多くの人たちが、生涯気づかずに過ごした無症候性の微小乳頭がんを持っていたということがわかりました(報告により8〜36%、すなわち10人に1〜2人はある)。それにも関わらず、実際に生涯の間に乳頭がんにかかる人はせいぜい1000人に1人ほどなのです。つまり、ほとんどの微小乳頭がんは、小さいまま、臨床的に問題になるような局所浸潤や血行性転移などをきたすことなく一生無害に経過するということになります。

- 最近では健康診断での超音波検査の普及や診断技術の進歩により、1cm以下の微小がんがみつかることが多くなってきています。当初は早期発見・早期治療の鑑とてもてはやされたこともありましたが、以上のような事実から、健診で超音波検査を駆使して微小がんの発見に努め、それを片端から手術することは、病人を治すのではなく、病人を作り出すことになり、予防医学上もあまり意味のないことと考えられるようになりました。

- そうは言うものの、偶然見つかってしまった微小がんをどう取扱うかについては、これまで必ずしも一定の基準がありませんでした。微小がんにおいても(微小な)リンパ節転移は高頻度に起こることなどから、通常の乳頭がん同様の手術を勧める意見も根強くあり、実は当科でも以前は微小がんが見つかり次第、全て手術を行っていました。その結果、手術治療を行った微小がん患者178人のうち、遠隔転移や明らかなリンパ節転移(最大径1cm以上)、反回神経麻痺といった臨床症状をいっさい認めなかった148人中にはがんによる死亡者は皆無でした。

当科における甲状腺微小乳頭がんの手術後の状況(1976〜1993年)

| 局所再発 | 遠隔再発 | 原病死 | |

|---|---|---|---|

| 無症候性微小がん (148人) |

4(3%) | 0 | 0 |

| 有症候性微小がん (30人) |

9(30%) | 4(13%) | 4(13%) |

- 有症候性:初治療時に臨床的に明らかな1cm以上のリンパ節転移または反回神経麻痺をともなっていた患者。遠隔転移をともなうもの、反回神経以外の臓器に浸潤するものはなかった。

- この結果をうけて当科では、1995年から無症候性の微小がんと診断された患者さんに対しては、即座に手術を行わずに経過観察をする方法も選択肢として提示するようにしました。十分な説明・理解に基づいた患者さんの自由意思によって、手術か、非手術経過観察かの方針を決定するようにしたのです。ただし、明らかなリンパ節転移や遠隔転移、隣接臓器への浸潤所見のある有症候性の微小がんははじめから手術を勧めました。

- 非手術経過観察の方針を選択された場合、ほぼ6ヶ月毎に超音波検査などにより、腫瘍径、リンパ節転移、周囲組織との関係や遠隔転移の有無をチェックすることにしました。その検査により明らかに腫瘍の増大が認められた場合や反回神経をはじめとする周囲組織に接するもの、明らかなリンパ節転移や血行性転移を認めたものには、方針を変更して手術を行うことにしました。

- 2009年までに283名366病巣の無症候性微小がんについて1〜18年間(平均5年)の経過観察を行いましたが、腫瘍の大きさは8病巣(2%)が縮小、333病巣(91%)は不変でした。25病巣(7%)は増大しました。また、経過観察中に明らかな甲状腺外浸潤や遠隔転移を生じた患者さんはありませんでした。

- 増大により1cmを超えた10名、リンパ節転移が明らかになった3名、および最初は経過観察を希望したものの、途中で手術を希望された4名の計17名(6%)にはその時点で手術を行いました。手術による合併症、術後の再発や原病死はありませんでした。

濾胞がんの治療

- 濾胞がんの治療も手術が中心です。

- 手術前に遠隔転移が明らかな場合、甲状腺全摘手術のうえ、放射性ヨード大量療法を行います(⇒高危険度乳頭がんの治療方針:遠隔転移の治療の項、および放射性ヨード内用療法の項、参照)。しかし、根治に至るケースはむしろまれで、適宜、放射線外照射や転移巣の切除手術、抗がん剤治療などを行います。

- 前述のとおり(濾胞がんの診断の項参照)、手術前に濾胞がんの診断をつけることは難しく腺葉切除手術後に濾胞がんと判明する場合も少なくありません。

- そのような場合、全例に追加手術を行って残りの甲状腺を切除する考えと、そのまま慎重に経過観察する考え方とがあります。

- 濾胞がんは同じ甲状腺濾胞細胞由来の分化がんである乳頭がんに比べ、腺内転移やリンパ節転移、気管や食道などへの直接浸潤を来すことは少ない反面、血行性の遠隔転移を肺や骨に起こすことがあるので、甲状腺全摘をしておけば、いつでも遠隔転移に対して放射性ヨード内用療法が行える上、遠隔転移がない場合でも、血中サイログロブリンが再発・転移の良いマーカーとなるメリットがあります。

- 一方、肉眼的に濾胞腺腫と区別しがたい微少浸潤(被包)型の濾胞がんには腺葉切除で十分という考え方があります。

遠隔転移を生じやすい濾胞がんを区別できるか?

前述のとおり、濾胞がんとは、乳頭がんの特徴を持たない甲状腺濾胞細胞由来の腫瘍のうち、腫瘍組織が被膜(カプセル)を破っているか、腫瘍細胞が血管内に侵入している、または転移(リンパ節、血行性)をともなっている腫瘍をいいます。要するに、転移が明らかな場合を除いては、手術前に濾胞がんと言い切ることは理論上不可能なわけです。

それではすべての濾胞性腫瘍(濾胞がんと濾胞腺腫)は手術しなければならないのでしょうか。すべて、遠隔転移の恐れがあるということで、甲状腺を全摘しなければならないのでしょうか。

術前ないしは術中までに、遠隔転移を生じやすい腫瘍とその恐れの少ない腫瘍を区別する方法があれば、甲状腺全摘をすべての症例に行わなくて済み、甲状腺機能低下や上皮小体機能低下、反回神経麻痺といったQOLを損なう合併症のリスクを減らすことができます。そして、遠隔転移の可能性の高い腫瘍に対してのみ、甲状腺全摘を行って、術後放射性ヨードで全身検索を行い、取り込みのある転移巣が見つかった場合に放射性ヨード治療を行えばよいと考えられます。残念ながら絶対確実な区別法はありませんが、いくつか状況証拠といえるものは挙げられます。

当科で経験した濾胞がん患者さん34人(1985-1999年、男11、女23、27-76歳)のうち遠隔転移を生じた患者さんは11人(骨7、肺2、骨+肺2)で、うち4人が原病死しました。一方、遠隔転移を生じなかった患者さん23人中には濾胞がんによる死亡は1人もありませんでした。ある意味で、遠隔転移のない濾胞がんは、良性腫瘍と同じに扱ってよいのかもしれません。少なくともこれらの患者さんに甲状腺全摘は必要ないように思われます。

さらに遠隔転移例では、非遠隔転移例と比較して、術前の血中サイログロブリン値が著しく高いことが多い、術後血中サイログロブリン値が正常化しない、切除した腫瘍の割面を見ると被膜が肉眼でわかるほどはっきり破れているもの(広汎浸潤型濾胞がん)が多い、分厚い被膜を持つものが多い、顕微鏡で見ると脈管侵襲陽性で、低分化成分(予後不良の症例に多い、顕微鏡検査でわかる特異的な組織構造)を持つものが多い、などといった特徴がありました。これらのうち、いくつかの所見については手術前の血液検査や超音波検査、細胞診と手術中の肉眼所見や迅速病理組織検査で情報が得られ、手術方針を決めるのに役立つのではないかと考えています。

濾胞がんの治療と成績

| 治療甲状腺葉切除 | 甲状腺全摘 | 術後状況局所再発 | 原病死 | 無病生存 | 5年生存率(%) | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 遠隔転移 陰性 (23人) |

17(74%) | 6(26%) | 2(9%) | 0 | 23(100%) | 100 |

| 遠隔転移 陽性 (11人) |

0 | 11(100%) | 0 | 4(36%) | 0 | 86 |

髄様がんの治療

- 髄様がんの治療も手術が中心で、甲状腺切除とリンパ節郭清を行います。

- 乳頭がんとは異なり、リンパ節転移が激しいものの予後はあまり良くありませので、予防的に側頸部までリンパ節郭清を行うことがあります。

- 縦隔や肝臓などに転移を起こすものの治療は難しく、新たな治療法の開発が期待されています

- 治療成績は乳頭がん、濾胞がんより悪く、未分化がんより良いといわれています(当科における5年生存率は73%)。

家族性(遺伝性)髄様がんの治療

- その診断については前記のとおりです(遺伝性髄様がんの診断について、の項参照)

- 髄様がんが遺伝性とわかったら、先に副腎に褐色細胞腫がないかどうか、血液・尿検査とCTなどの画像診断によってチェックします。褐色細胞腫に気づかずに、頸の手術をしてしまうと突発的な高血圧を起こすことがあり、危険だからです。褐色細胞腫が見つかれば、まず、そちらから手術を行います。最近では内視鏡を用いて手術することができるようになりました。

- 遺伝性髄様がんは常に甲状腺の両側に多発しますので、甲状腺は残さずに全摘しなければなりません。リンパ節郭清も十分に行います。副甲状腺は髄様がんの手術をする時点では何ともない場合でも、後に腫瘍化する可能性があるので、全部取ったうえで、一部を腕に自家移植しておくのがよいようです。

未分化がんの治療

- きわめて予後不良なうえ、症例数も少ない未分化がんに対する治療法は確立していません。

- 手術・放射線外照射・化学療法(抗がん剤治療)の3者を集学的に組み合わせて行うのが一般的ですが、治療を完遂できずに終わる患者さんも少なくありません。

- 窒息や頸部大血管からの出血などを避け、できるかぎりQOLを維持するように対処しますが、全身(肺ほかあらゆる臓器)に遠隔転移が急激に生じてくると延命は難しいのがふつうです。

- まれに分化がんとして手術された標本内にわずかに未分化転化部分を認める「偶発」的未分化がんの患者さんに遭遇することがあり、術後の放射線照射などにより、比較的長期生存することが知られています。しかし、そういった方でも数年のうちに、遠隔転移が明らかとなり、原病死することが多いのです。

- 甲状腺未分化がんの治療法には確実なものがないため、手術や抗がん剤投与などの積極的な治療がかえって患者のQOLを損ない、余命までも短縮する場合もあり、そのような場合には、患者さんの苦痛をできるだけ除くことに主眼をおいて治療を進めていくのも一つの方法です。

未分化がんの予後予測に基づく治療方針

このように未分化がんに対しては、積極的治療を行うか、姑息的治療(対症療法)にとどめるかの判断も重要になります。未分化がんの予後の予測と、それに対する戦略を提案する一つの助けとするため、当科における44人(1976〜1999年、「偶発型」は除く)の未分化がん患者について検討した結果を述べます。1年生存率は16%で、3者併用療法(手術・放射線・抗がん剤治療)を完遂した9人の生存期間(平均11.1ヶ月)が、それ以外の患者(4.2ヶ月)に比べ、有意に長い結果でした。

とくに、初診時において、1ヶ月以内の急性増悪症状あり、5cmを超える腫瘍、遠隔転移あり、白血球10,000/mm2以上の4因子が重要な予後不良因子でした。すなわち、それぞれの患者について、これら4因子のうち該当する項目の数を予後指数(Prognostic Index:PI)とすると、PI=1以下の患者では62%の6ヶ月生存率でしたが、PI=3以上では6ヶ月生存したものはなく、PI=4以上では3ヶ月生存した方もありませんでした。そして、3者併用療法を行った患者さんの平均PIは0.6と低かったのです(それ以外の患者さんの平均PIは2.3)。すなわち同じ未分化がんでも、その悪性度にはばらつきがあり、悪性度が比較的低い患者さんに集学的治療を行いえたため、成績がよかったと考えられるのです。

当科では、以上の事実をもとに、PIの低い患者さんには、積極的に集学的治療を行い、生存期間の延長を図る一方、PIの高い患者さんには対症療法にとどめ、患者の苦痛をできるだけ除去するような治療を勧めています。

甲状腺悪性リンパ腫の治療

- 悪性リンパ腫の治療は主に化学療法によって行われます(詳細は血液腫瘍科の項参照)。

- 病気が甲状腺に限局しているものは比較的予後良好です。

代替療法をどう考えるか

全般に予後の良い甲状腺がんですが、未分化がんや高危険度がんの一部など、現在の医学では、どうしても完全に治すことができないものがあります。

それらの中にはうまく病気とつきあえば、普通の「進行がん」に比べると、ずっと長生きできる病状もありますので、いろいろな方法を試しながら、そのうまい方法を見つけていかなければなりません。それには医者と患者の緊密な協力が大切です。その隙間にいわゆる代替療法(一般の病院で行われる手術・放射線・抗がん剤などによる治療(通常保険診療の範囲内で行われる)と異なり、特定の病院において自費で行われている治療やいわゆる民間療法を含む)が入り込む余地があります。

代替療法には漢方、食事療法、気功、心理療法など様々なものがあります。問題は数多の代替療法は実に玉石混交で、中にはきわめて良心的なものもありますが、逆に医学の目からみてどうにも信用できないもの、人の弱みにつけこんで商売しているとしか思えないものがかなりの頻度で含まれている点にあります。現在の日本ではそれらを厳しく審査する第三者機関のようなものもなく、野放し状態ですので、患者さんはそれらの情報に振り回されるばかりです。

最近は医学の世界でもインフォームド・ディシジョンといって、患者さんが色々な治療の選択肢を知ったうえで、ご自分が最も納得する治療を選択する権利を尊重しようという動きがあります。また、主治医以外の医者たちの色々な意見(セカンド・オピニオン)もどんどん聞いて、病気の理解を深め、選択の幅を広げてもらおうとする動きもあります。

しかしながら、そのような「自己責任」を全うするためには、患者さん自身がご自分の病気について十分に勉強し、正確な知識をもつ必要があるわけで、なかなか容易なことではありません。結局は一番親身になってくれる信頼に足ると感じる医師を頼るしかないという面もあるわけです。治りにくい病気に対して、手術や抗がん剤など辛い治療は受けたくないのは人情です。こちらの先生はお金はかかるけれど、楽な治療でがんが消えると優しくいってくれるならそちらに流れるということになるのかも知れません。

これまでの私どもの経験で、我々がどうにも治せないと思った病状が代替療法で完全に治ったとういうことは、残念ながら一度もありませんでした。手術をお勧めした低危険度の乳頭がんなどが消えてなくなったこともありません(腫瘍が少し小さくなったり、何年もの間大きくならないといったことは甲状腺がんの自然経過として、よくあることで、治ったとはいえません)。しかし中には、適切な代替療法の併用により、精神的に落ち着いたり、生活が豊かになり、結果的に予想された以上の長生きをされた方も確かにありました。

良心的な代替療法にめぐり合うためには、

- もとの主治医と縁を切らない。代替療法が無効であったとしても受け皿となってくれる医療機関を確保しておく。

- 代替医療機関を受診する場合には主治医に紹介状を書いてもらい、返事を貰ってくる。きちんとした治療経過報告を書ける医師なら信頼できる。

- あまりに高額な治療・薬は避ける。

- 「○○でがんが消えた」といった類の書物ではなく、代替療法について総合的に解説された書物を読んで、自分で判断する。

といったことがポイントではないでしょうか。

再発の診断と治療

甲状腺がん手術後の経過観察について

- すべての甲状腺がんにおいて、術後の経過観察は重要です。

- 高危険度群乳頭がんの場合はもちろん、低危険度群の場合でも 10%以下の確率で再発が見られるので、退院後は定期的に外来を受診していただき、再発の有無をチェックします。最低でも術後10年間、できれば生涯、経過をみてもらうのがよいでしょう。

- 経過観察のための受診の間隔や検査内容は病気の種類などによって決められます。触診、甲状腺ホルモンなどを調べる血液検査のほか、頸部超音波検査、胸レントゲンまたは肺CTなどを行います。

- 前述のとおり(⇒乳頭がんの治療の項、参照)、甲状腺全摘が行われた場合には放射性ヨード内用によるアブレーションが可能です。その後は血液中のサイログロブリン値が再発の指標になります。また、あらためて放射性ヨードによるシンチグラフィを行うと、再発・転移の部位が明らかになることがあります。

- 甲状腺ホルモン(TSH抑制)療法中は、心臓や骨への影響も定期的にチェックしておく必要があります。

甲状腺低危険度群乳頭がんの治療と術後経過観察の流れ

濾胞がんの場合も経過観察の方法は手術術式や遠隔転移の危険度によって異なりますが、血液検査(サイログロブリン測定)や頸部超音波、肺CT、骨シンチグラフィなどを必要に応じて行います。

- 髄様がんでは血液検査で腫瘍マーカー(CEA、カルシトニン)を測定します。これらの数値が術後も正常化しない場合、どこかに髄様がんが残っている可能性が高いということになります。また、腫瘍マーカーがいったん正常化した場合でも再び上昇してきた場合には再発が疑われます。腫瘍マーカーの上昇スピードが速い場合の予後はよくないといわれています。一方、数値は正常化しないものの、何年も進行しない場合も少なくありません。

- PET検査は、高危険度の乳頭がんなどで放射性ヨードによるアブレーション後、血中サイログロブリンが高値にもかかわらず、シンチグラフィで放射性ヨードの取り込みが明らかでない場合、濾胞がんで遠隔転移が疑われるが、他の検査では転移部位が不明な場合、髄様がんで腫瘍マーカーが高いのに、一般的な検査では再発部位が不明の場合、未分化がんの再発チェックの場合などに用いられることがあります。

甲状腺がんの再発治療

- 甲状腺がんが再発した場合の治療法には、手術のほか、乳頭がんや濾胞がんには放射性ヨード内用療法、甲状腺ホルモン(TSH抑制)療法があります。場合によっては、放射線外照射を行います。髄様がんや未分化がんには放射性ヨード内用療法、甲状腺ホルモン(TSH抑制)療法は無効ですが、放射線外照射や抗がん剤治療の有効性もあまり高くありません。

- 乳頭がんのリンパ節再発は多くの場合、手術によって切除可能です。

- 乳頭がんや濾胞がんの遠隔転移には(甲状腺が残っている場合にはそれを切除したうえで)、放射性ヨード内用療法を考慮します(遠隔転移の治療の項、参照)

治療の副作用と対策

甲状腺がんの手術にともなう合併症

1. 甲状腺機能低下

- 甲状腺機能は、甲状腺全体の半分ないし3分の1程度が残れば、正常に維持されます。ですから、手術が腺葉切除ですめば術後甲状腺ホルモンの補充は必要ない場合がほとんどです。

- 甲状腺全摘を行った場合や、甲状腺が残っても橋本病の体質のある人では、甲状腺機能低下となる場合があり、甲状腺ホルモン剤(チラ−ヂンS)の内服が必要になります。

- この場合、内服は1日1回、生涯必要です。必要量だけきちんと飲んでいれば、副作用やほかの薬との飲み合わせの心配はありません。甲状腺機能低下を放置すると、新陳代謝が悪くなり、疲れやすいなど体調不良となる(甲状腺機能低下症)ばかりでなく、甲状腺がんの経過にとっても悪いことがあります。

2. 副甲状腺(上皮小体)機能低下

- 副甲状腺(上皮小体)は甲状腺の裏側、上下左右に一つずつ通常計4個あり、米粒大の小さな臓器で、体内のカルシウムの調節をするホルモンを分泌しています。

- 甲状腺全摘手術の場合など、副甲状腺がすべて失われるようなことがあると、副甲状腺ホルモンが不足し、血液中のカルシウム濃度が低下し、手足がしびれるなどの症状が出ます。その場合にはカルシウム製剤とその吸収を促進するビタミンDの薬を、飲んでいただかなければなりません。

- ただし、がんが副甲状腺に浸潤している場合などを除いては、副甲状腺の機能を残す努力をすれば、生涯にわたってカルシウムとビタミンDの補充が必要になるケースは10%以下です。副甲状腺機能を維持する方法には、副甲状腺への血流を残すため、ほんのわずか甲状腺をつけてその場に残す方法(甲状腺準全摘術)や、いったん摘出した副甲状腺を細かく刻んで、周辺の筋肉などに埋めておく方法(自家移植)があります。自家移植した場合は、埋めた副甲状腺が機能するようになるまで2〜4週間、薬でカルシウムを補うことになります。

3. 反回神経麻痺による声の質の変化

- 反回神経は左右1本ずつあり、それぞれ左右の声帯の運動(開閉)をつかさどる神経です。反回神経は声帯へ入る前に、甲状腺の後ろを甲状腺に密着して走っているため、甲状腺がんに巻き込まれることがあり、切断を余儀なくされる場合があります。そうでなくとも神経はデリケートなため、甲状腺手術の際にダメージを受けやすく少しの操作が加わっただけで麻痺してしまうこともあります。左右の反回神経のうち、一方が麻痺すると、声帯の動きが不十分になるため、声が嗄れてしまいます。

- 乳頭がんは周囲組織への癒着の傾向が強いため、反回神経などに癒着することが多いのですが、術前に麻痺のない人では、反回神経は腫瘍と癒着していても慎重なメスさばきによって剥離できることが多いので、なるべく神経を残す努力をします。

- 切ってしまった神経は元には戻りませんが、切っていないのに手術操作で麻痺を起こしたというような場合なら、2〜3ヶ月くらいで自然に回復するのが普通です。その間、声をあまり出さずにいる必要はありません。また、切断してしまった神経を手術中に吻合しておくと、声の質が維持されることもあります。

- 予想外に永久性の反回神経麻痺が起こる確率は、1〜2%以下です。術後1年以上たって回復しない反回神経麻痺の場合、声帯自体を操作することにより、声の質を改善する方法があります(声帯コラーゲン注入法、声帯内転手術など)。

- 万が一、両方の反回神経が同時に麻痺してしまうと、両側の声帯が固定してしまうため、空気の通り道が狭くなり、窒息の危険が生じます。このような場合には気管切開が必要となります。

4. その他の合併症

- 通常の甲状腺手術では大量の出血が起こることはなく、輸血も必要ありません。しかし、まれに手術が終わってから後出血が起こることがあります。場合によっては窒息に繋がる危険もあるため、再び傷を開いて出血を止めることがあります。

- 側頸部リンパ節郭清を行ったとき(特に左側)、傷からのリンパ液漏出が止まりにくいことがあります(乳び漏)。一時的に食事を止め、点滴で栄養しながら、創部を圧迫して1〜2週間ほど様子を見ると止まることがほとんどです。

- 甲状腺全摘に加えて、両側頸部のリンパ節郭清を行った場合などに、喉頭浮腫が起こり呼吸困難になることがあり、気管切開が必要になることがあります。

- 傷は切る位置を配慮し、丁寧に縫合すれば大抵あまり目立ちませんが、まれにケロイド体質などのため、赤く肥厚してくることがあります。薬(塗り薬、飲み薬)やテープ剤、場合によっては再縫合や電子線照射を行います。

- 頸部は感覚が鋭敏なため、術後の違和感は必ず生じます。のどがつまる、しめつけられる、ものが飲み込みにくい、声が変わった、頸がひきつれる、肩がこるなど様々の症状が出ます。特に側頸部リンパ節郭清の手術を行った方では、違和感が長く続くことがあります。なるべく早くから頸部のストレッチやマッサージなどを行うのがよいといわれています。

当科における治療成績

甲状腺がんの組織型別生存率(疾患特異的生存、がん研有明病院)

| 1年生存率 | 5年生存率 | 10年生存率 | 20年生存率 | |

|---|---|---|---|---|

| 乳頭がん | 98% | 94% | 92% | |

| 低危険度群 | 99% | |||

| 高危険度群 | 69% | |||

| 濾胞がん | ||||

| 遠隔転移なし | 100% | |||

| 遠隔転移あり | 86% | |||

| 髄様がん | 73% | |||

| 未分化がん | 16% |

関連書籍

- 甲状腺腫瘍診療ガイドライン 2010年版 日本内分泌外科学会/日本甲状腺外科学会編集 金原出版

- 甲状腺がんなんてこわくない―専門医が本音で語る甲状腺の病気のすべて 杉谷 巌著 三省堂