����Ə��ɕt���������߂̃q���g

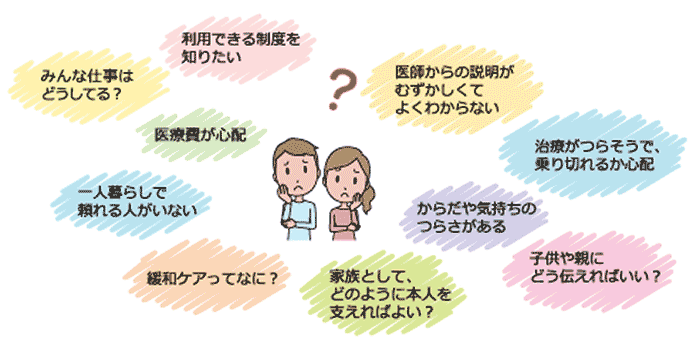

���҂���A���Ƒ����̌����邱�Ƃ������A�s���⍢�育�Ƃ����グ�Ȃ���A����⎡�Âƕt��������ł̃q���g�ƂȂ肻���ȏ����Љ�܂��B

- �a�@�ł̐������ނ��������Ă悭�킩��Ȃ�

- ���Â��炻���ŏ���邩�S�z

- ���炾��C�����̂炳������

- �q�ǂ���e�ɂǂ��`��������H

- ���p�ł��鐧�x��m�肽��

- ���S�z

- �݂�Ȏd���͂ǂ����Ă�H

- ��l��炵�ŗ����l�����Ȃ�

- �Ƒ��Ƃ��Ăǂ̂悤�ɖ{�l���x����悢�H

- �ɘa�P�A���ĂȂɁH

����ɂȂ��Ă����Ȃ��炵���߂������߂̃n���h�u�b�N

�g�̂̂炳�P�A�A�S�̂炳�P�A�A���o�P�A�A�X�L���P�A�A�����P�A�A���퐶���A�p���̍H�v�ȂǂŁA�S�g�̃X�g���X��a�炰�܂��傤�I

�g�̂̂炳�P�A�A�S�̂炳�P�A�A���o�P�A�A�X�L���P�A�A�����P�A�A���퐶���A�p���̍H�v�ȂǂŁA�S�g�̃X�g���X��a�炰�܂��傤�I

�a�@�P�e�u������R�[�i�[�v�Ŕz�z���ł��B

�ďC�F������L���a�@ �Ō암

���E�ҏW�F�����R���X

���싦�́F���^�C�J

�a�@�ł̐������ނ��������Ă悭�킩��Ȃ�

�a�@�ł́A�����Ȃ�Ȃ����t�������āA����ꂽ���ԓ��Ő������邱�Ƃ�����Ǝv���܂��B

�a�@�ł́A�����Ȃ�Ȃ����t�������āA����ꂽ���ԓ��Ő������邱�Ƃ�����Ǝv���܂��B

- ��t�Ȃǂ���̐������ނ��������Ă悭�킩��Ȃ�

- �悭�킩��Ȃ���������ǁA���̂܂܂ɂ��Ă��܂���

- ���������ڂ����m�肽����������ǁA�������₵���т�Ă��܂�

- �ْ����āA�����ǂ̂悤�ɘb���悢�̂��킩��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��@�@�Ȃ�

��Î҂Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����Ɍ˘f������A�Y�肷����́A���Ȃ�����܂���B

�����ł́A�ȉ��ɂ��ĉ�����܂��B

���a�C�E���ÂɊւ����Ȑ������Ƃ��̃q���g

�����̕a�C�⎡�Âɂ��ė������邱�Ƃ͏d�v�ł��B

�������A�݂Ȃ���ɂƂ��āA�a�C�⎡�Â͏��߂Ă̂��Ƃ̘A���ł�����A��t�Ȃǂ���a�C�⎡�ÂɊւ����Ȑ�������ʂŁA��ÂɑΉ����邱�Ƃ͊ȒP�ł͂Ȃ����Ƃ�����Ǝv���܂��B���̂��߁A��Ȑ����̏�ɂ̂��ޑO�ɁA�������������Ă������Ƃ�����Ă��Ă��܂��B

�a�C�E���ÂɊւ����Ȑ������Ƃ��ɂ́A

- �Ƒ���M���ł���N���ɓ��Ȃ��Ă��炤�i��l����l�Łj�B

- ���O�ɁA�m�肽�����ƁE���₵�������Ƃ������o���A�i���Ȏ҂ƈꏏ�Ɂj�D�揇�ʂ����Đ�������B

- ���������Ȃ���������B

- ��������ʂ蕷������ɂ́A�D�揇�ʂ̍������₩��I��Ŏ��₷��B

- ����������Ȃ�ׂ����������ɁA�i���Ȏ҂ƈꏏ�Ɂj�U��Ԃ�A��������B

- ���Ȃ�������A�a�C�⎡�Âƕt��������ő�ɂ��������ƂȂǂ���Î҂ɓ`���Ă����B

��Î҂Ɋm�F���Ă�����������

| ���� | ��Î҂ւ̎���̗� |

|---|---|

| ����̏�� |

|

| ����̎��� |

|

| ���Âɂ�� �����ւ̉e�� |

|

| �������Ƃ��� �Ώ��@ |

|

| �������̔��� |

|

��Î҂ɓ`���Ă�����������

| ���� | ��Î҂ւ̓`�����̗� |

|---|---|

| �Z�J���h�I�s�j�I�� �̊�] |

|

| ��ɂ��������� |

|

| �s���E�C������ |

|

���a�C�E���ÁE�×{�����Ɋւ�������W�߂�Ƃ��̃q���g

�a�C�⎡�ÁA�×{�����ɂ��āA��{�I�ȏ��Ă����ƁA��Î҂̘b�𗝉����₷���Ȃ�A��Î҂Ɋm�F���������Ƃ������Ă��邱�Ƃ�����܂��B����ŁA����Љ�ł͏�×����Ă��邽�߁A���ӂ��K�v�ł�

�a�C�⎡�ÁE�×{�����Ɋւ�������W�߂�Ƃ��ɂ�

- �M���ł��������M���Ă�����𗘗p����F������T�[�r�X�A���L���a�@�z�[���y�[�W�A�����J���ȁA�w�p�c�̂ȂǁB

- ���Ȃ��̕a�C�⎡�Âɂ��čł��悭�m���Ă���̂́A�S���̈�t�A�Ō�t�Ȃǂł��B���Ў��₵�Ă��������B

- ���k�x���Z���^�[�ł́A�a�C�E���ÁE�×{�����Ɋւ����ʓI�ȏ�����Ă��܂��B

- �����a���ł��a�C�̏�Ԃ⎡�Ìo�߂͈�l�ЂƂ�Ⴄ���߁A�C�����̗h�ꂪ�傫�����ɂ́A�l�ɂ��̌��k�Ȃǂ̃C���^�[�l�b�g�ESNS���ƈꎞ�I�ɋ������������Ƃ������߂��Ă��܂��B

�����𗧂����

�𗧂�̗�����Љ�܂��B

�����L���a�@�̂Ȃ��̎�ȑ��k����

- ���k�x���Z���^�[�@�@�����Ō�t�E�F��Ō�t���A�a�C�⎡�ÂɊւ�����A��Ȑ����O�̎���̐����A�������̓��ȁA������̏���̂���`�������Ă��܂��B

- ��t

- �Ō�t

- ��t

�a�@�P�K������R�[�i�[�ɁA�������������Ă��܂��B�����R�ɂ��������������B

���Â��炻���ŏ���邩�S�z

����̎�Ȏ��Ö@�ɂ́A��p�A����Ö@�i�R�����A���q�W�I��A�z��������A�Ɖu�`�F�b�N�|�C���g�j�Q��Ȃǁj�A���ː��Ö@�A�ɘa�P�A������܂��B

����̎�Ȏ��Ö@�ɂ́A��p�A����Ö@�i�R�����A���q�W�I��A�z��������A�Ɖu�`�F�b�N�|�C���g�j�Q��Ȃǁj�A���ː��Ö@�A�ɘa�P�A������܂��B

��t���玡�Ö@�Ɋւ��āA�ړI�A���@�A�X�P�W���[���A�����ǁE����p�E���ǂȂǂ̓��e������A���邢�͎��Ò��ɁA�u�撣�肽���v����ǁA���Â��u����邩�S�z�v�Ɗ����邱�Ƃ����邩������܂���B

�����Â��n�߂�O�Ɂu���Â�����邩�S�z�v�Ɗ������Ƃ��ɂ�

���Â��n�߂�O�ɁA�u���Â��炻���ŏ���邩�S�z�v�Ɗ������Ƃ��ɂ�

- ���߂Ă̑̌��̘A���̒��ł́A�s��������̂����R�ŁA�s�����[���ɂ��邱�Ƃ͂ނ���������������܂���B

- ���Â������悤�ɁA��Ã`�[���i��t�A�Ō�t�A��t�A�h�{�m�Ȃǁj���T�|�[�g���܂��B

- ���ÂɊւ��ĂP��̐��������ł̓C���[�W���ɂ����A���ۈȏ�Ɂu�炻���v�Ɗ����Ă��܂����Ƃ����邩������܂���B���ÂɊւ���������E�p���t���b�g�������P�x�ǂݕԂ��āA�ǂ̂����肪�����������Ă��邩�l���Ă݂܂��傤�B

- �⑫�����A�H�v�ł��邱�ƁA���Ȃ��ɂƂ��Ăǂ����邱�Ƃ��悢�����ꏏ�ɍl���܂��̂ŁA��t�A�Ō�t�A���k�x���Z���^�[�ȂǂɁA�����ȋC�����������Ă��������B

- �s�����傫���Ȃ�A������H���Ȃǂɉe�����o�Ă���ꍇ�ɂ́A��t�A�Ō�t�Ȃǂɓ`���Ă��������B

- �ł��邾�����i�ʂ�̐������Y����S�����܂��傤�B

���������u���Â𑱂��Ă����邩�S�z�v�Ɗ������Ƃ��ɂ�

���Ò��ɁA�������u���Â𑱂��Ă����邩�S�z�v�Ɗ������Ƃ��ɂ́A

- �u���Â𑱂��Ă����邩�S�z�v�Ƃ����C�����ɁA�ǂ�Ȃ��Ƃ��e�����Ă��邩���l���Ă݂Ă��������B

- ����p���e�����Ă���ꍇ�ɂ́A���̕���p���ꎞ�I�ȏǏ�Ȃ̂��A�����I�ȏǏ�Ȃ̂����m�F���܂��傤�B

- ����p�������o�Ă���ꍇ�ɂ́A��̒�����X�P�W���[���̒����Ȃǂ��\�ȏꍇ������܂��B

- ����p�Ȃǂւ̑Ώ��@�A���Ȃ��ɂƂ��Ăǂ����邱�Ƃ��悢���A�ꏏ�ɍl���܂��̂ŁA��t�A�Ō�t�A��t�A���k�x���Z���^�[�Ȃǂɘb���Ă�������

- ������A�ǂ����A�ǂ�ȂƂ��ɁA�ǂ̒��x�ł炢�̂��A����ɂ���Ăǂ̂悤�ȓ��퐶���̎x�Ⴊ�N���Ă��邩���킩��₷�����邽�߂ɁA�̒����������Ă����Ɩ𗧂��܂��B

- �̗́E�ؗ͒ቺ�ɂ���Ă炳���傫���Ȃ邱�Ƃ����邽�߁A�ؗ́E�̗͒ቺ�\�h�ɂ����g�݂܂��傤�B

- �����Ԃɂ킽�鎡�Â̏ꍇ�ɂ͓��ɁA�C���]���A�K�x�Ȋ����A�O���𐮂���ȂǁA�����b�N�X��t���b�V������ł��B

�����L���a�@�T�|�[�g�O���[�v�u���w�Ö@�Ə��ɕt���������߂Ɂv

�����悤�ȑ̌������Ă��銳�҂���E���Ƒ��Ƃ̏�������ʂ��āA���w�Ö@�Ə��ɕt���������߂̃q���g�邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āA�T�|�[�g�O���[�v���J�Â��Ă��܂��B

���k�x���Z���^�[�̐��Ō�t�E�F��Ō�t���Ã\�[�V�������[�J�[�Ȃǂ��Q�����āA�~�j�u���Ə��������s���Ă��܂��B

| ���e | |

| �~�j�u�� |

|

| ������ |

|

�����𗧂����

�𗧂�̗�����Љ�܂��B

- ������L���a�@�u����Ɋւ������҂���E���Ƒ���������W�����Â��銳�҂���̂��߂̃��n�r���e�[�V�����v�@�@���x�b�h�̏�⎩��łł���y���^�������Љ�Ă��܂�

�����L���a�@�̂Ȃ��̎�ȑ��k����

- ��t

- �Ō�t

- ���k�x���Z���^�[�@

- ��t

- �h�{�m

- ���w�Ö@�m�E��ƗÖ@�m�E���꒮�o�m

�a�@�P�K������R�[�i�[�ɁA�Q�l�������������Ă��܂��B�����p���������B

���炾��C�����̂炳������

�a�C�⎡�ẤA���҂���E���Ƒ��ɃX�g���X�������炵�܂��B�X�g���X�́A���炾�A������A�s���̖ʂʼne�����y�ڂ����Ƃ�����܂��B���̂��߁A���炾��C�����̂炳��̌����邱�Ƃ����邩������܂���B���炾�ƋC�����i������j�́A���݂��ɉe�����y�ڂ������܂��B

�����ł́A�ȉ��ɂ��ĉ�����܂��B

�����炾�̂炳�ւ̑Ώ��̃q���g

���炾�̂炳�́A���������ł͔c�����ɂ���������A���҂ɂ͋C�Â���Ȃ����Ƃ�����܂��B

���炾�̂炳���P�Ԃ悭�킩�銳�҂��g���A���̏�Ԃɂ��Ĉ�Î҂ɓ`���邱�Ƃ��d�v�ł��B

�����āA��Î҂́A���炾�̂炳�̌������������A���̌����ɍ�������Â��s���A���҂���ɑΏ��@�Ɋւ���A�h�o�C�X�����܂��B

���炾�̂炳���������Ƃ��ɂ�

- ���ÂɊւ���������E�p���t���b�g��ǂݕԂ��A���Â̍����ǁE����p�E���ǂɓ��Ă͂܂肻�������m�F����B�����ɕa�@�֕E���k����悤�Ɏw������Ă���Ǐo�Ă���ꍇ�ɂ́A�a�@�֘A������B

- ������A���炾�̂ǂ̕������A�ǂ�ȂƂ��ɁA�ǂ̒��x�ł炢�̂��A����ɂ���Ăǂ̂悤�ȓ��퐶���̎x�Ⴊ����̂�����Î҂ɓ`����B�̒����������Ă����Ɩ𗧂��܂��B

- �ނ�ɉ䖝�����A�w�����ꂽ����g���B

- �ǂ�Ȏ��ɂ��炾�̂炳�������Ȃ邩�^���炮�����l���āA�����Ȃ邫���������Ȃ�ׂ������A���炮���Ƃ��ӎ��I�ɐ����Ɏ������B

���C�����̂炳�ւ̑Ώ��̃q���g

���炾�̂炳���傫���Ƃ��ɂ́A�C�����̂炳���傫���Ȃ�₷���ł��B�܂��A�C�����̂炳���傫���Ƃ��ɂ́A���炾�̂炳��q���Ɋ�����邱�Ƃ�����܂��B

�C�����̂炳���������Ƃ��ɂ�

- �C�����̂炳�ɂ���āA�ǂ̒��x�̓��퐶���Ɏx�Ⴊ���邩�l���Ă݂�B

- �����̋C������M���ł���l�i�Ƒ��A�F�l�A��t�A�Ō�t�Ȃǁj�ɘb���Ă݂�B

- ���퐶���̃��Y�����ӎ��I�ɕۂB

- ���炾�̂炳������ꍇ�ɂ́A�D��I�ɑΏ�����B

- ���炾�ْ̋������炰�銈�������Ă݂�F�X�g���b�`�A�U���A�V�����[�A�����ȂǁB

- ������̃P�A�̐��Ƃ̃T�|�[�g�𗘗p���Ă݂�B

�� “������” �̃Z���t�P�A�n���h�u�b�N

�a�C�⎡�Âƕt�������v���Z�X�ł́A�C�������h�ꓮ�����Ƃ�����̂́A���R�� “������” �̔����ł��B

“���炾” �����łȂ��A“������” �̃P�A����ł��B

���̍��q�́A�D������v�����������Ď����� “������” ���C�Â����A“������” �̃Z���t�P�A�̂��߂̃q���g�W�ł��B�X�g���X�ւ̑Ώ��@�̍H�v�Ȃǂ��Љ�Ă��܂��B

�a�@�P�K������R�[�i�[�ɏ������Ă��܂��B�����R�ɂ��������������B

| ���e |

|---|

|

�����L���a�@�T�|�[�g�O���[�v�u�a�C�⎡�Âƌ���������ł̋C�����̎������v

�����悤�ȑ̌������Ă��銳�҂���E���Ƒ��Ƃ̏�������ʂ��āA�a�C�⎡�Âƌ���������ł̋C�����̎������Ɋւ���q���g�邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āA�T�|�[�g�O���[�v���J�Â��Ă��܂��B

���k�x���Z���^�[�̐��Ō�t�E�F��Ō�t�A��Ã\�[�V�������[�J�[�Ȃǂ��Q�����āA�~�j�u���Ə��������s���Ă��܂��B

| ���e | |

|---|---|

| �~�j�u�� |

|

| ������ |

|

�����L���a�@�T�|�[�g�O���[�v�u�ꏏ�ɃG�N�T�T�C�Y�I�`���炾�Ƃ�����𐮂��悤�`�v

�����悤�ȑ̌������Ă��銳�҂���E���Ƒ��ƈꏏ�ɁA�y���^������������邱�Ƃ�ʂ��āA���炾�Ƃ�����𐮂��邽�߂̃q���g�邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āA�T�|�[�g�O���[�v���J�Â��Ă��܂��B

���炾�ْ̋������炮�ƁA������ْ̋������炮���Ƃ�����܂��B

�����𗧂����

�𗧂�̗�����Љ�܂��B

- ���������Z���^�[������T�[�r�X�u�Ǐ��m��^�����̍H�v�����܂��܂ȏǏ�ւ̑Ή��v

- ���������Z���^�[������T�[�r�X�u�Ǐ��m��^�����̍H�v���S�̃P�A�v

- ������L���a�@�u����Ɋւ������҂���E���Ƒ���������W���ɂ݂Ƃ��܂��t���������Ȃ��炵���߂������߂Ɂv�@�@

�����L���a�@�̂Ȃ��̎�ȑ��k����

- ��t

- �Ō�t

- ��t

- �h�{�m

- ���k�x���Z���^�[�@�@

- ��ᇐ��_��

�a�@�P�K������R�[�i�[�ɁA�Q�l�������������Ă��܂��B�����p���������B

�q�ǂ���e�ɂǂ��`��������H

�a�C�⎡�Â̂��ƂȂǂɂ��āA�q�ǂ���e�Ȃǂ̑�Ȑl�ɁA�`����^�`���Ȃ��A�`����Ƃ�����ǂ��`���邩�A��������Y�肷�邱�Ƃ����邩������܂���B

�a�C�⎡�Â̂��ƂȂǂɂ��āA�q�ǂ���e�Ȃǂ̑�Ȑl�ɁA�`����^�`���Ȃ��A�`����Ƃ�����ǂ��`���邩�A��������Y�肷�邱�Ƃ����邩������܂���B

����Ȑl�ɕa�C�⎡�Âɂ��ē`����H�@�`���Ȃ��H

��Ȑl�ɑ��Ă����炱���A�Ή��ɖ�������Y�肷��̂��Ǝv���܂��B�a�C�⎡�ÁA�ƒ�̏Ȃǂ́A��l�ЂƂ�Ⴂ�܂��B���Ȃ��Ƃ��Ȃ��̑�ȉƑ��ɍ������Ή��������Ă����܂��傤�B

- �܂��́A���҂������̕a�C�⎡�Â̂��Ƃ𗝉�����B

- �`���鑤�̋C�������A������x���������Ă���B

- �`����ꍇ�ɂ��A���킩���Ă��邱�Ƃ��ׂĂ��P�x�ɓ`����K�v�͂Ȃ��B

- �`����^�`���Ȃ��A���ꂼ��̃����b�g�i���݁j�E�f�����b�g�i��݁j������B

- ���Ȃ��̎q�ǂ���e�̏ꍇ�ɂ́A���Ȃ��̕a�C�⎡�Â̂��Ƃ�m���Ă����������𐄒肵�Ă݂�B

- ���҂��g�͂ǂ��������H�@�܂��͂��̋C������D�悷��B

���q�ǂ��ɕa�C�⎡�Âɂ��ē`����Ƃ�

�q�ǂ��́A�m�炳��Ă��Ȃ��Ă��A�u���i�Ɖ����Ⴄ�H�v�Ɗ�������Ă��邱�Ƃ�����A�m�炳��Ă��Ȃ����ƂŁA���ۈȏ�Ɉ����z�������Ă��܂����Ƃ����邩������܂���B

�q�ǂ��ɕa�C�⎡�Âɂ��ē`����Ƃ��ɂ�

- �q�ǂ��̂��Ƃ��悭�m��l�ƈꏏ�ɁA���A�ǂ��ŁA���i�ǂ��܂Łj���A�ǂ��`���邩�A�q�ǂ��͂ǂ̂悤�Ȕ����E��������������A���O�ɃV�~�����[�V�������Ă����B

- �Ȃ�ׂ��Ƒ��݂�Ȃ��ꏏ�̏�ŁB

- �N�̂����ł��Ȃ����Ƃ�`����B

- �a�@�̈�t�Ȃǂƈꏏ�ɁA�a�C���悭���悤�Ƃ��Ă��邱�Ƃ�`����B

- �m�肽�����Ƃ���������A�����Ăق������Ƃ�`����B

- �`������́A�q�ǂ��̃T�|�[�^�[���݂��Ă����F�w�Z�̋����A�ی����A�X�N�[���J�E���Z���[�E�\�[�V�������[�J�[�ȂǁB

���e�ɕa�C�⎡�Âɂ��ē`����Ƃ�

����Ɛf�f����邱�Ƃ͂���ɂƂ��Ă��傫�ȏՌ��ł��B�e�ɂƂ��āA���Ȃ��͉��ɂȂ��Ă���Ȏq�ǂ��ł�����A���Ȃ��̕a�C��m�����Ƃ��A�Ռ�����͎̂��R�Ȕ����ł��B�킽�������́A����ȑ̌�������`�J���������Ă���̂ŁA�������C�����͗��������Ă������Ƃ��\�z����܂��B

�e�ɕa�C�⎡�Âɂ��ē`����Ƃ��ɂ�

- �u������x���ʂ��������Ă���v�^�u���̓s�x�v�̂ǂ���̓`�������A���Ȃ��̐e�Ƃ��Ȃ��ɍ����Ă��邩���l����B

- �e�̂��Ƃ��悭�m��l�ƈꏏ�ɁA���A�ǂ��ŁA���i�ǂ��܂Łj���A�ǂ��`���邩�A�e�͂ǂ̂悤�Ȕ����E��������������A���O�ɃV�~�����[�V�������Ă����B

- �Ȃ�ׂ����ډ���ē`����B

- �a�@�̈�t�Ȃǂƈꏏ�ɁA���ÂɎ��g��ł��邱�Ƃ��������ē`����B

- �`������́A�e�̃T�|�[�^�[���݂��Ă����B

�����𗧂����

�𗧂�̗�����Љ�܂��B

�����L���a�@�̂Ȃ��̎�ȑ��k����

- ��t

- �Ō�t

- ���k�x���Z���^�[

- �`���C���h���C�t�X�y�V�����X�g

�a�@�P�K������R�[�i�[�ɁA�������������Ă��܂��B�����R�ɂ��������������B

���p�ł��鐧�x��m�肽��

�a�C�⎡�Âƕt�������悤�ɂȂ��āA�u�������p�ł��鐧�x������̂��Ȃ��v�Ǝv�����Ƃ����邩������܂���B�e�퐧�x�ɂ͗��p����������A�\���葱�����K�v�ɂȂ�܂��B�܂��́A�������Y���������Ȑ��x�����邩��m���Ă������Ƃ͑�ł��B

�����ł́A��Ȑ��x�ɂ��ĉ�����܂��B

�����z�×{��x

�݂Ȃ��������Ă��錒�N�ی��ł́A�P�����ԂɎx������Ô�̎��ȕ��S���x�z���ݒ肳��Ă��܂��B

���z�×{��x�́A�x������Ô���ȕ��S���x�z�����Ƃ��ɁA�������z���x�����鐧�x�ł��B

�����a�蓖��

��Ј���������̕����A�a�C��P�K�̂��߂Ɏd�����x��Ŏ��������������ꍇ�ɁA�\�����ċ��t���邽�߂̐��x�ł��B

�������N�ی������҂́A�ΏۊO�ƂȂ�܂��B�������A�ی��҂��s�撬���ȊO�Łu�������N�ی��g���v�̏ꍇ�ɂ́A���t�̓��e�͈قȂ�܂����u���a�蓖���v�̐��x������ꍇ������܂��B�������Ă��鍑�����N�ی��g���ɂ��m�F���������B

�����ی�

�a�C�⍂��ɂ���ĉ�삪�K�v�ȏ�ԂƔ��f���ꂽ�ꍇ�ɁA��ÁE�����T�[�r�X���邱�Ƃ��ł��鐧�x�ł��B

���g�̏�Q�Ҏ蒠

�g�̏�Q�Ҏ蒠�́A�g�̏�Q�ҕ����@�Ɋ�Â��A�@�̕ʕ\�Ɍf�����Q���x�ɊY������ƔF�肳�ꂽ���ɑ��Č�t�������̂ł��B�e��̕����T�[�r�X���邽�߂ɕK�v�ɂȂ�܂��B�g�̏�Q�ҏ�Q���x�����\�ɂ��1������7���܂ł̋敪���݂����Ă��܂��B

����Q�N��

��Q�N���́A�����N���i��Ɏ��c�Ǝ҂Ȃǂ������j�ƌ����N���i��Ј��E�������Ȃǂ������j�̉������̕a�C��P�K�ŏ�Q���c�����ꍇ�ɁA�����N������u��Q��b�N���v�A�����N������u��Q�����N���v���x�������N�����x�ł��B

���S�g��Q�҈�Ô��

�d�x�̏�Q������҂ɑ��āA��Ë@�ւ���f�����ꍇ�ɂ���������Ô�̈ꕔ���������鐧�x�ł��B

�����̂ɂ��Ώێ҂��p���S���قȂ�܂��B

���ЂƂ�e�ƒ듙��Ô��

�ЂƂ�e�ƒ�̕��i�e�E�q�j����Ë@�ւ���f�����ꍇ�ɁA�x��������Ô�܂��͂��̈ꕔ���������鐧�x�ł��B

�����̂ɂ���āA���������⎩�ȕ��S�̗L���͈قȂ�܂��B

�������������莾�a��Ô��

�����������莾�a�̐f�f���A�����I�Ȏ��Â��K�v�Ȏ����ɑ��āA���҂���₻�̉ƒ�̕��S�y����}�邽�߁A���̈�Ô�̎��ȕ��S���̈ꕔ���������鐧�x�ł��B

�����T��

��Ô�T���Ƃ́A�P�N�ԁi1���`12���j�Ŏx��������Ô�̍��v�����̋��z�i10���~�@�܂��́@�����̂T���j�����Ƃ��ɁA���̈�Ô����Ɍv�Z�������z���́u�����T���v���邱�Ƃ��ł��A�����ł��y������鐧�x�ł��B�x��������Ô�߂��Ă���킯�ł͂���܂���̂ł����ӂ��������B

�������ی�

�����ی쐧�x�́A�����ɍ������Ă�����ɑ��A���̍����̒��x�ɉ����ĕK�v�ȕی���s���A���N�ŕ����I�ȍŒ���x�̐�����ۏႷ�邱�Ƌ��ɁA�������������邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă��܂��B

���E�C�b�O�E���������������x

�E�B�b�O�i����j�����̍w����̈ꕔ���������A���Âɔ����O���̕ω��ɂ��s����Y�݂��y�����A�����炵�������𑗂邱�Ƃ��ł���悤�ɂ��邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă��܂��B�����̂ɂ�鐧�x�ł��B���Z�܂��̎s�撬���̖����ł��m�F���������B

�������EAYA����̂��ғ��̐��B�@�\�������Ô���������x

�����q�ǂ����Y�݈�Ă邱�Ƃ�]�ޏ����EAYA����̂��҂���Ȃǂ��A��]�������Ă��Ó��Ɏ��g�߂�悤�ɁA���Â̑O�ɗ��q��q�A���A�����g�D�̓����ۑ����s�����Ó��̔�p�̈ꕔ���������鐧�x�ł��B�@�@

�ڂ����́A�����J���ȃz�[���y�[�W�ł��m�F���������B

�����L���a�@�̂Ȃ��̎�ȑ��k����

- ���k�x���Z���^�[�̈�Ã\�[�V�������[�J�[�ɂ��C�y�ɂ����k���������B

�a�@�P�K������R�[�i�[�ɁA���a�蓖�����Q�N���ȂǂɊւ��鎑�����������Ă��܂��B�����R�ɂ��������������B

���S�z

�a�C���킩������ɁA�a�C�⎡�Â��̂��̂̂��Ƃ����łȂ��A�����̂��Ƃ��S�z�ɂȂ邱�Ƃ�����Ǝv���܂��B

�a�C���킩������ɁA�a�C�⎡�Â��̂��̂̂��Ƃ����łȂ��A�����̂��Ƃ��S�z�ɂȂ邱�Ƃ�����Ǝv���܂��B

�u��Ô�S�z�v�Ǝv�����Ƃ��ɂ�

- ��Ô�S�y���̂��߂����p�ł��鐧�x�ɂ��āA�m���Ă����܂��傤�F���z�×{��x�A�ЂƂ�e�ƒ듙���x�A�����������莾�a��Ô�x�A�S�g��Q�҈�Ô�x�ȂǁB

- �d�����x�ނ��Ƃɂ���Ď�������������Ƃ������p�ł��鐧�x�ɂ��āA�m���Ă����܂��傤�F���a�蓖���ȂǁB

- ���Âɔ�����Ô�̖ڈ���m���Ă����ƈ��S�ɂȂ��邱�Ƃ�����܂��B���Ê��Ԃɂ���Ă���Ô�͈���Ă��܂��B���z�×{��x���g�����ꍇ�̎��ȕ��S�z���m�F���Ă����܂��傤�B

- ���N�ی��g���ɂ���ẮA���z�×{��ɉ����āA����Ɉ�Ô�S���y������u�t�����t���x�v������ꍇ������܂��B�������Ă��錒�N�ی��g���Ɋm�F���Ă݂܂��傤�B�Ȃ��A�������N�ی���S�����N�ی�����i�����ہj�ɂ͕t�����t���x�͂���܂���B

- �H�v�ł��邱�ƂȂǂ��ꏏ�ɍl���܂��̂ŁA���k�x���Z���^�[�̈�Ã\�[�V�������[�J�[�ɑ��߂ɑ��k���Ă��������B

�����L���a�@�̂Ȃ��̎�ȑ��k����

- ���k�x���Z���^�[

- �P�K��t�E�㎖�J�E���^�[

�a�@�P�K������R�[�i�[�ɁA���z�×{��ȂǂɊւ��鎑�����������Ă��܂��B�����R�ɂ��������������B

�݂�Ȏd���͂ǂ����Ă�H

�a�C���킩������A���Ò��A�����Ď��Â���i��������ɁA�d���Ɋւ��Ė�������A�Y�肷����͏��Ȃ�����܂���B

- �a�C�⎡�Â̂��Ƃ�E��ɂǂ̂悤�ɘb���悢���킩��Ȃ�

- �����������ǁA���Â����Ȃ��瓭����̂��s��

- ���Â̂��߂ɋx�E����������ǁA�����������Ă��܂��ƁA���Ô�����s��

- ���E����������ǁA���̐E��ňȑO�̂悤�ɓ����邩�s��

- ���Â��I����đ̒����悭�Ȃ��Ă����̂ŁA�V���Ȏd����T�������@�@�Ȃ�

�����ł́A�ȉ��ɂ��ĉ�����܂��B

�a�C�⎡�Âƕt�������Ȃ��瓭�����Ƃ��l���邽�߂̃q���g

���������Ƃ̈ʒu�Â��ɂ��čl����

�o�ϓI�ɕK�v�A�Љ��l�Ƃ̐ړ_�A�����̔\�͂����������́A�����̃����n�������A�a�C�̂��Ƃ��l���Ȃ��Ă���…�@�ȂǁA�������Ƃ̈ʒu�Â��́A��l�ЂƂ�Ⴂ�܂��B���͎d�����A���Â�ƒ�A�������g�̂��Ƃ�D�悵�����ȂǁA�a�C�����������ɓ������Ƃ̗D�揇�ʂ�Ӗ����ω����邱�Ƃ�����܂��B

������Ɨ����~�܂��āA���̂��Ȃ��ɂƂ��Ă̓������Ƃ̈ʒu�Â���������x�l���Ă݂Ă��������B

���a�C�⎡�Â̂��ƁA�����̂��炾�Ƃ�����̏�Ԃ𗝉�����

�܂��́A�ǂ̂悤�Ȏ��ÂɂȂ�̂��A���炾����A�d���ɂ͂ǂ̂悤�ȉe�������肻�������l���Ă݂�Ƃ悢�Ǝv���܂��B

- �a�C�͂ǂ̂悤�ȏ�Ԃ��F����̎�ށA�a��A���݂̑̒��Ȃ�

- �ǂ̂悤�Ȏ��Â��F���Ó��e �A�X�P�W���[���i�ʉ@�p�x�j�A�\������镛��p�E�����ǂȂ�

- ���Ò��E���Ì�̐����ɂ͂ǂ̂悤�ȉe�������肻����

- �d���ɂ͂ǂ̂悤�ȉe�������肻�����F�A�J�`�ԁA�Ɩ����e�A�ʋȂ�

- ������̏�Ԃ͂ǂ����F�ǂ�Ȃ��Ƃɕs���������Ă���̂��A�C�����̗������݂������Ă��Ȃ���

�a�C�⎡�ÁA�����̂��炾�Ƃ�����̏����ė������邱�Ƃ́A�ȒP�ł͂Ȃ���������܂���B�Ƒ��ȂǐM���ł���N���̗͂��肽��A��t��Ō�t�A���k�x���Z���^�[�ɂ������k���������B

���E��̐��x��T�|�[�^�[��m��

�E��́u�A�ƋK���v���m�F���A�ǂ̂悤�ȓ������Ɋւ��鐧�x�����邩�^�ǂ̂��炢�̊��ԗ��p�ł���̂��A�o�ϖʂł̕⏕�͂��邩�A�ǂ̂悤�ȑ��k���������邩�ȂǁA�����W�߂Ă݂܂��傤�B

�E��̐l���J������̒S���҂��ڂ������������Ă��邱�Ƃ������ł��B

|

�m�F�������������� |

|

| �E����̑��k���� | ���Y�ƈ�@���Y�ƕی��t�^�Ō�t�@���������S�q���Ǘ��ҁ@���q���Ǘ��ҁ@�����S�q�����i�ҁ@���l���E�J���S���ҁ@���������@��������i�@�����̑� |

|---|---|

| �E����̓����� �Ɋւ��鐧�x |

�����ԒP�ʂ̔N���L���x�Ɂ@���ϗ��L���x�Ɂ@�����a�x�ɁE�a�C�x�Ɂ@�������o�ΐ��x�@�@ ���Z���ԋΖ����x�@���ݑ�Ζ��i�e�����[�N�j���x�@�������o�ΐ��x�@�����̑� |

| �o�ϖ� | ���N�ی��g���Ǝ��̕⏕���x�̗L�� ���a�x�ɁE�a�C�x�ɒ��̒����̗L�� �������Ŏd�����x�ޏꍇ�A���������Ă͂܂�A�u���a�蓖���v��\���\�ł��B |

����ʂ��Ƃ̃|�C���g

�����ł́A�R�̏�ʂł̃|�C���g�ɂ��āA�ȒP�ɂ��Љ�܂��B

- �d�����x�ނƂ��i���a�蓖���@�Ȃǁj

- ���E����Ƃ�

- �V�����d����T���Ƃ�

�����𗧂����

�𗧂�̗�����Љ�܂��B

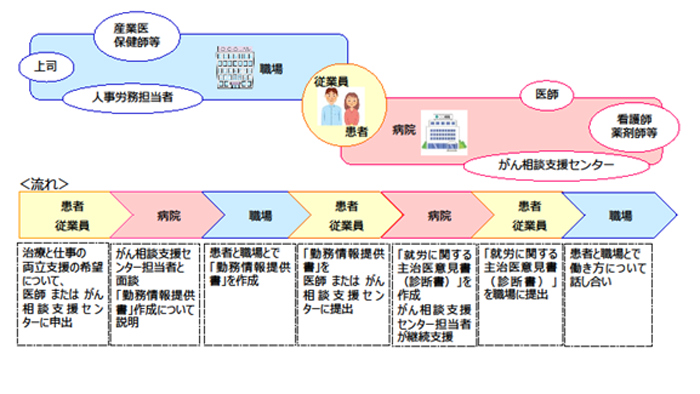

�������������l�����ÂƎd���𗼗����邽�߂Ɂ@�`���L���a�@�̎��g�݁`

�����̐���̓���

����ɂȂ��Ă����S���ĕ�点��Љ�̍\�z��ڎw���āA�u��������i��{�v��v�u���������v�v�ȂǍ��̐���Ƃ��āA�������������l�����ÂƎd���𗼗����邽�߂̑̐��������i�߂��Ă��܂��B

- �E��i�E��̎Y�ƈ��ی��t�A�l���S���A��i���j�́A���Ȃ���J���҂Ƃ��Ĉ��S�Ɍق������邽�߂ɁA�a�C�⎡�Â̂��Ƃ�m��B

- �a�@�i��t�j�́A���Ȃ������ÂƎd���𗼗����邱�Ƃ��\���ǂ����f���邽�߂ɁA���Ȃ��̋Ɩ����e�A�Ζ��̌n�A�ʋΎ�i�Ȃǂ�m��B

- ���҂����́A�����̕a��𗝉����A�������ł��邱�Ƃ�z�����Ăق������Ƃm�ɓ`����B

�����L���a�@�̎��g�݁F�u�Ζ������v�Ɋ�Â��u�A�J�Ɋւ���厡��ӌ����v�̔��s

���L���a�@�ł��A“������������” �Ƃ����C�����������҂��A���ÂƎd���𗼗��ł���悤�ɁA�܂����S���ĕ��E�ł���悤�ɁA�E��|���҂���|�a�@�i�S����t�A���k�x���Z���^�[���j�ŏ�L���Ȃ���A�x���������ƍl���Ă��܂��B

• “������������”�������ÂƎd���𗼗����邽�߂Ɂ@(�_�E�����[�h�͂�����![]() )

)

�����L���a�@�T�|�[�g�O���[�v�@�u�a�C�⎡�Âƕt�������Ȃ��瓭�����Ɓv�@

�����悤�ȑ̌������Ă��銳�ҁE�Ƒ��Ƃ̏�������ʂ��āA�u�a�C�⎡�Âƕt�������Ȃ��瓭�����Ɓv�Ɋւ���q���g�邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āA�T�|�[�g�O���[�v���J�Â��Ă��܂��B

���k�x���Z���^�[�̈�Ã\�[�V�������[�J�[�A���Ō�t�E�F��Ō�t�Ȃǂɉ����āA�Љ�ی��J���m���Q�����āA�~�j�u���Ə��������s���Ă��܂��B

| �~�j�u���̎�ȓ��e |

|

|---|---|

| �������̃e�[�} |

|

�����L���a�@�̂Ȃ��̎�ȑ��k����

- ���k�x���Z���^�[

- ��t

- �Ō�t

- ��t

- �h�{�m

�a�@�P�K������R�[�i�[�ɁA�a�C�⎡�Âƕt�������Ȃ��瓭�����ƂɊւ��鎑�����������Ă��܂��B�����R�ɂ��������������B

��l��炵�ŗ����l�����Ȃ�

�u���ЂƂ肳�܈��S�K�C�h�@�[ ����⎡�Âƕt��������ł̂������̔��� �[�v

����⎡�Âƕt�������Ȃ��玩���炵���������邽�߂ɂ́A���Ȃ�����ɂ��Ă��邱�ƁA���Ȃ��̎x���ƂȂ���́A“������” �̔����Ȃǂɂ��āA�O�����čl���Ă������ƁA���͂̐M���ł���l���Î҂Ƙb�������Ă������Ƃ��d�v�ł��B

���̍��q�́A���̂��߂̃q���g�W�ł��B�S���ʂ��ēǂ�ł݂Ă��A �S�����镔��������ǂ�ł��������Ă����܂��܂���B

�a�@�P�K������R�[�i�[�Ȃǂɏ������Ă��܂��B�����R�ɂ��������������B

“������” �ɔ����āA�N���Ƙb�����Ȃ���A�ꏏ�ɍl���Ă݂����Ǝv�������ɂ́A�������k�x���Z���^�[ �������p���������B

|

���e |

|---|

|

�����L���a�@�̂Ȃ��̎�ȑ��k����

- ���k�x���Z���^�[

- ��t

- �Ō�t

�Ƒ��Ƃ��Ăǂ̂悤�ɖ{�l���x����悢�H

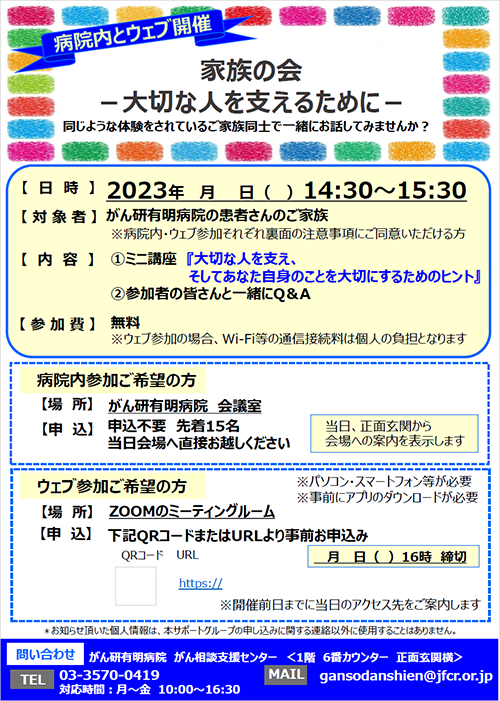

����Ȑl���x���A�Ƒ����g�̂��Ƃ���ɂ��邽�߂�

����Ƃ����a�C�̍���ȑ̌��������Ă����l���u����T�o�C�o�[�v�ƌĂԂ��Ƃ�����܂��B����T�o�C�o�[�ɂ́A���҂����łȂ��A�Ƒ��Ȃǂ��܂܂�܂��B����Ƃ����a�C�⎡�ẤA�Ƒ��Ȃǎ��͂ɂ��e�����y�ڂ����Ƃ��m���Ă��邩��ł��B

���҂���́u���Ă���邾���ŐS�����v�Ɗ����Ă��邱�Ƃ�����܂��B����ŁA�Ƒ����ꂼ��̗���ł̔Y�݂�˘f��������̂ł͂Ȃ��ł��傤���H�@

�Ƒ��Ƃ��Ăǂ̂悤�ɖ{�l���x�����邩�Y�Ƃ��ɂ�

- ���҂���̋C�����E�ӌ��𗝉����A���d����悤�Ɉӎ�����F���҂���̘b���A���Ăق������Ɓ^���Ăق����Ȃ����Ƃ����L����A���҂���̈ӌ����^�Ƒ��̈ӌ������l����@�ȂǁB

- �s�m���ȏ��ɘf�킳��Ȃ��悤�ɂ��Ȃ���A�a�C�⎡�Âɂ��ė�������F������T�[�r�X�E���L���a�@�u����Ɋւ�����v�̊��p�A��Ȑ������̐f�@���ȁA���k�����̗��p�@�ȂǁB

- ��Ȑl�����ł͂Ȃ��A�Ƒ����g�̂��Ƃ���ɂ���F�H���E�����E�C���]���ȂǕ�炵�𐮂���A�M���ł���l�Ƙb������A���k�����̗��p�@�ȂǁB

�����L���a�@�T�|�[�g�O���[�v�u�Ƒ��̉�`��Ȑl���x���邽�߂Ɂ`�v

�����悤�ȑ̌������Ă���Ƒ����m�̏�������ʂ��āA�Ƒ��̗���ŁA�a�C�⎡�Âƕt�������Ȃ��琶�����邱�ƂɊւ���q���g�邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āA�T�|�[�g�O���[�v���J�Â��Ă��܂��B

���k�x���Z���^�[�̐��Ō�t�E�F��Ō�t�A��Ã\�[�V�������[�J�[���Q�����āA�~�j�u���Ə��������s���Ă��܂��B

| �~�j�u���̎�ȓ��e | ����Ȑl���x���A�����Ă��Ȃ����g�̂��Ƃ���ɂ��邽�߂� |

|---|---|

| �������̃e�[�} | �E�Ƒ��Ƃ��Ă̌˘f���E���育���A�H�v�@�Ȃ� |

�����𗧂����

�𗧂�̗�����Љ�܂��B

- ���������Z���^�[������T�[�r�X�u�Ǐ��m��^�����̍H�v�����Ƒ��A�܂��̕��ցv�@https://ganjoho.jp/public/support/family/fam/index.html

�����L���a�@�̂Ȃ��̎�ȑ��k����

- ���k�x���Z���^�[�@�@���Ƒ��݂̂ł��A���҂���E�Ƒ��ꏏ�ł������p���������܂��B

- ��t

- �Ō�t

- ��ᇐ��_�ȁ@�Ƒ��P�A�O��

�ɘa�P�A���ĂȂ��ɁH

���ɘa�P�A�Ƃ�

���҂���́A���̂̏Ǐ�̂ق��ɁA�ɂ݁A���ӊ��Ȃǂ̂��܂��܂Ȑg�̓I�ȏǏ��A�������݁A�߂��݂Ȃǂ̐��_�I�ȋ�ɂ��o�����܂��B�u�ɘa�P�A�v�́A����Ɛf�f���ꂽ�Ƃ�����s���A�g�̓I�E���_�I�ȋ�ɂ����炰�邽�߂̃P�A�ł��B

���ɘa�P�A�́A�ǂ��Ŏ���H

���ÂɊւ���t���ׂĂ��A�ɘa�P�A�Ɋւ��錤�C������g�݂��i�߂��Ă��܂��B

�܂��A����含�̍����ɘa�P�A�`�[����ɘa�P�A�O���A�ɘa�P�A�a��������܂��B

�ɘa�P�A�́A���Ò��̕a�@�̊O���E�a���ł��A�ɘa�P�A�O���E�a���ł��A����ł̖K��f�ÁE�K��Ō�ł��A���ł��A�ǂ��ł����܂��B

�����𗧂����

�𗧂�̗�����Љ�܂��B

- ���������Z���^�[������T�[�r�X�u���ÂƐf�f���ɘa�P�A�v

- ���������Z���^�[������T�[�r�X�u���k��E�a�@��T���v

- ���L���a�@�@�u�f�ÉȁE����Љ�f�ÉȏЉ�g�[�^���P�A���偄�ɘa�P�A�Z���^�[�v

�����L���a�@�̂Ȃ��̎�ȑ��k����

- ��t

- �Ō�t

- ���k�x���Z���^�[�@�@���Ƒ��݂̂ł��A���҂���E�Ƒ��ꏏ�ł������p���������܂��B

- �ɘa���ÉȊO���@�@���S����t����̏Љ�K�v�ł��B

- �n��A�g���@�@���S����t����̏Љ�K�v�ł��B