腎盂尿管がん

がん研有明病院の腎盂尿管がん診療の特徴

腎盂尿管がんの組織像は膀胱がんと類似しています。

一方、膀胱がんと比較して、診断時既に進行していることも少なくなく、治療にしばしば難渋する疾患です。

当科は、他院からの紹介患者さんをお引き受けすることも多く、それぞれの患者さんに適した治療方針を提示しております。特に、リンパ節転移を有する進行がんであっても、遠隔転移(肺、肝臓、骨など他の臓器への転移)がない場合には、抗がん剤の治療と手術を組み合わせて、積極的に根治を目指した治療に取り組んでいます。

当科の特徴

腎盂尿管がんについての知識

腎盂尿管がんとは

腎盂尿管がんは、図のように腎実質で作られ排出された尿が最初に流れこむ腎盂とそれを集めて膀胱に運ぶ尿管に発生するがんで、上部尿路がんとも呼びます。細かく見てみると膀胱と同様に内側から粘膜(移行上皮)、粘膜下層、筋層に分けることができます。がんはこの一番内側の粘膜から発生します。

比較的稀な疾患で、頻度は膀胱がんの約1/20にすぎません。腎盂がんは尿管がんよりやや多く、尿管がんは尿管の下1/3(下部尿管)に多いといわれています。膀胱がんと同じく、男女比は2〜4:1で、高齢になるほど発生頻度は高くなり50〜70歳台に好発します。

腎盂尿管がんも膀胱がんと同様に尿中発がん物質との接触が発がんの引き金となると考えられています。したがって、喫煙、染料、化学薬品、鎮痛剤(フェナセチン)、慢性炎症(尿路結石などによる)、抗がん剤(シクロホスファミド)などが発がんの危険因子です。

症状

膀胱がんと同様、初発症状としては多くが肉眼的血尿で発見されます。また、がんの進行・増大やその部位からの出血による血液の固まりが原因で尿管が閉塞した場合、尿が閉塞部位より下流に流れなくなり上流の腎盂・尿管の拡張がおこります。いわゆる水腎症と呼ばれる状態が急に起こるため、がんのある側の腰背部痛や側腹部痛を伴うこともあります。近年は、無症状でも検診の普及により、顕微鏡的血尿、腎機能障害、超音波検査などで異常を指摘され、精密検査を受けた結果、腎盂・尿管がんが発見される症例もあります。

診断

腹部超音波

侵襲の少ない簡便な検査で、血尿のスクリーニングとして施行します。腎盂内の腫瘍の有無や、水腎症の有無、リンパ節や肝への転移の有無などがわかります。

静脈性尿路造影

静脈内に注射された造影剤(レントゲン非透過性)が腎臓から尿中に排泄されると尿がレントゲン写真に写るようになることを利用して尿路を描出する検査方法です。腎盂尿管がんの症例の90%以上に異常所見がみられます。

逆行性腎盂造影

罹患側の腎機能が低下しているため上記の静脈性尿路造影検査で尿路が造影されない時などに行います。逆行性に尿道、膀胱を経て尿管内に細いカテーテルを挿入し、直接造影剤を注入して病変を描出する方法です。同時に腎盂や尿管の尿を選択的に採取し、細胞診検査に提出することができます。

腎盂尿管鏡

細い軟性の内視鏡器具で腎盂尿管を観察することで、直接腫瘍を確認することも可能です。

CT、MRI

がんの浸潤程度、転移の有無などを検索するのに有用です。造影検査で腫瘍は軽度の造影効果を示します。尿管結石や腎がんとの鑑別にも有用です。

尿細胞診

尿中にはがれおちてきた細胞を色素で染めてがん細胞の有無を調べる方法です。がんの悪性度が高くなるほど陽性率が高くなりますが、逆に悪性度の低いがんでは陽性とならないことも少なくありません。

腫瘍マーカー

腎盂尿管がんにおいては、前立腺がんにおけるPSAのような早期発見に有用な血中腫瘍マーカーは今のところありません。したがって、早期発見のためには、定期的に (年1回程度) 尿検査を行い、血尿などの異常を指摘されたら泌尿器科専門医の診察を受けることが重要です。

鑑別診断

1.尿路結石症

尿管結石では血尿や側腹部痛など腎盂尿管がんと同様の症状がみられることが多いのですが、一般的に結石症では発症が急激で、痛みの程度も強くみられます。なお、尿路結石に腎盂・尿管がんが合併していることもあり、結石と診断がついた後でも定期検診は重要です。

2.尿管ポリープ

比較的稀ですが尿管内に良性のポリープができることがあります。

3.腎細胞がん

腎臓実質の尿細管上皮細胞から発生する腫瘍で、腎腫瘍の85%を占めます。CTなどで通常、鑑別可能です。

4.腎乳頭壊死

鎮痛剤常習者や糖尿病患者にみられる稀な疾患です。

5. 尿管狭窄

尿管がんとの鑑別が特に困難ですが細胞診はもちろん陰性です。

6. 尿路結核

結核菌の長期感染により膿瘍や肉芽腫が形成され腎盂尿管の変型や狭窄を来すことがあります。

病期診断

| 病期0 | 非浸潤がん |

|---|---|

| 病期1 | 粘膜下層に浸潤 |

| 病期2 | 筋層に浸潤 |

| 病期3 | 筋層を越えて尿管周囲もしくは腎盂周囲脂肪組織もしくは腎実質に浸潤 |

| 病期4 | 他臓器に直接浸潤もしくは転移したもの |

TNM分類

| T:原発腫瘍の壁内深達度 | |

|---|---|

| Tis: | 上皮内がん |

| Ta: | 粘膜にとどまる |

| T1: | 粘膜下固有層までの浸潤 |

| T2: | 筋層までの浸潤 |

| T3: | 筋層を越えて腎盂や尿管周囲の脂肪組織あるいは腎実質におよぶ浸潤 |

| T4: | 隣接臓器への浸潤あるいは腎を越えて腎周囲脂肪組織への浸潤 |

| N:所属リンパ節 | |

| N0: | 転移なし |

| N1: | 2cm以下の1個の転移 |

| N2: | 2cmから5cmの1個の転移または5cm以下の多発性転移 |

| N3: | 5cmを越える転移 |

| M:遠隔転移 | |

| M0: | 転移なし |

| M1: | 遠隔転移有り |

治療法

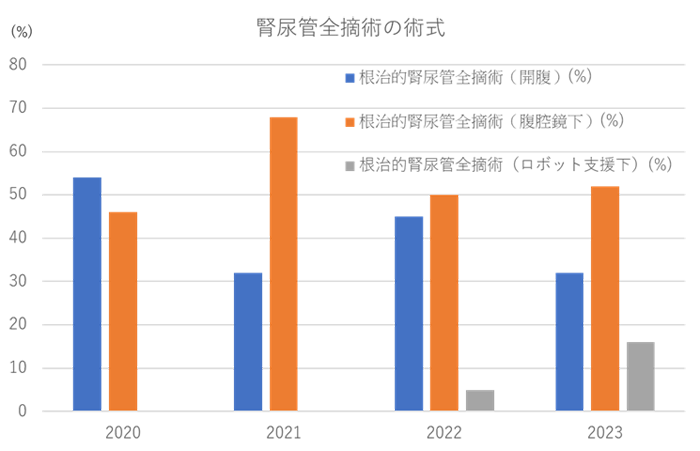

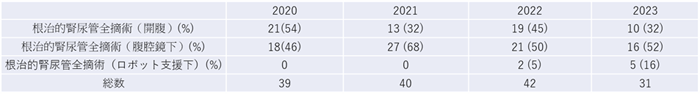

腎尿管全摘除術および膀胱部分切除術

(図:腎盂がん、尿管がんの摘除標本の写真

転移が無い場合、患側の腎・尿管および尿管開口部周囲の膀胱壁を合併切除します。尿路がんの多発性を考慮した最も標準的な治療法です。がんの進展度に応じて開腹手術、腹腔鏡下手術、最近ではロボット支援下手術などの術式が検討されます。対側腎機能が正常であれば、術後の制約は特にありません。また、転移が無くても、根治切除が困難であると判断される筋層浸潤がんの場合、抗がん剤による化学療法を施行した後、手術を行うことがあります。逆に、手術後、病理検査の結果にて再発の危険性が高いと判断される場合(壁外浸潤やリンパ節転移が確認された方)は、術後に免疫療法や化学療法を施行することもあります。また内視鏡手術にて完全切除が困難な膀胱がんの合併がある場合は膀胱全摘除および尿路変向術も必要となることがあります。

腎機能保存的手術療法

1つしかない腎臓の腎盂や尿管にがんが発生した場合、両側にがんが発生した場合、あるいは悪性度の低い表在性単発腫瘍の場合などでは内視鏡的手術や尿管部分切除などによる腎保存手術を試みることがあります。

化学療法

診断時に既に転移が確認された方では初回治療として化学療法を行い、その効果をみて手術療法や放射線療法を追加します。ここで使用する抗がん剤は膀胱がんで使用する化学療法と同様の薬剤を使用します。

放射線療法

尿路上皮がんの放射線感受性は決して低くありません。年齢や合併症などにより局所治療としての根治手術が難しい方では放射線治療が選択されることもあります。

再発の診断と治療

表在がんの治療成績は良好ですが、膀胱内に再発しやすいという特徴があります。一方、浸潤がんであった場合は、局所への再発のみならず、リンパ管や血管を介してリンパ節転移・遠隔転移を生じやすく予後不良です。定期的な膀胱鏡検査による膀胱内観察に加えて、CT・レントゲン検査などによる局所再発や転移の検索を行います。膀胱内再発の場合、多くは内視鏡手術で治療可能です。一方、リンパ節や他の臓器に転移するかたちで再発した場合、化学療法を行い、その効果をみて手術療法や放射線療法を追加します。

治療の副作用と対策

腎尿管全摘除術および膀胱部分切除術では、一側の腎臓を摘出するため、腎機能が半分に低下します。ただし対側の腎機能が正常であれば、術後の制約は特にありません。その他の主な合併症としては出血、血尿、感染症、他臓器の損傷等が代表的です。化学療法や術後免疫治療は、膀胱がんの薬物療法に準じて施行していますが(GCarbo療法、M-VAC療法、術後ニボルマブ療法)、GC療法はM-VAC療法と治療効果は同等で副作用は少ないと言われています。

治癒率

表在がん

生命予後はとても良好で、当院での5年生存率は87%です。

但し、膀胱内再発がかなり多い (約30%) ので定期検診は欠かせません。膀胱内再発の多くは内視鏡手術で治療可能です。

浸潤がん

転移がなければ根治手術により治る可能性も低くありません。

浸潤の程度が深い場合は術後化学療法、または術後免疫療法を加えた方が生命予後が改善する可能性があります。当院での5年生存率は、病期2が75%、3が70%、4が36%です。

有転移症例

手術のみで治すことはできません。リンパ節転移のみであれば抗がん剤によりかなりの治療効果が期待できますが、根治に至る症例はまだわずかです。このような症例に対して膀胱癌治療に準じて抗癌剤や免疫治療により、高い治療効果を得るべく努めております。