- HOME

- ����Ɋւ�����

- ����̎�ނɂ���

- �x����

�x����

���L���a�@�̔x���f�Â̓���

���L���a�@�̔x���f�Â̓���

�v�������m�Ȍ����Ɋ�Â��āA�f�f�A���Â̐��Ƃɂ��J���t�@�����X�ł̌����i������F�ċz��L�����T�[�{�[�h�j�܂��A��ɓK�����S�Ȏ��Â����悤�w�߂Ă��܂��B

1.�v����

���f���玡�ÊJ�n�܂�3�|4�T�Ԉȓ���ڕW�ɁA�m��f�f����ѕa�C�̐i�s�x�Ȃǂ̌������s���A���҂���ɓK�Ȏ��Ö@���Ăł���悤�ɐS�����Ă��܂��B

2. �Z�p�ƒm���������f�f

�x���͔������ʂ�g�D�^�A�a�C�̐i�s�x�ɂ���Ď��Õ��j���قȂ�܂��BCT �A������(�C�ǎx��)�����ACT�K�C�h���o��I�j�����AMRI�A�V���`�O�����APET-CT�Ȃǂ̐V�����Z�p�ƒm�������āA�K�Ȑf�f��S�����Ă��܂��B�܂��A����̐f�f�ŏd�v�ȁA�a������A�זE�f�f����͓��ɏ[�����Ă���A�Տ��Ȉ�t�Ƃ̃^�C�A�b�v�𖧂ɂ��āA�f�f�̐��m�������シ��̐��𐮂��Ă��܂��B���ɋC�ǎx�������ł́A�x���̌������̐f�f�����łȂ��A�x���̓]�ڂ��^���郊���p�߂̐f�f���ϋɓI�ɍs���Ă��܂��B��[�ɒ����g�����Ă���C�ǎx�t�@�C�o�[�ł́A��債�������p�߂�`�o���邱�Ƃ��\�ƂȂ�A���@�ł́A��p�K���ɂ�����镔�ʂ̃����p�߂���h���āA�x���̓]�ڂ̗L���ׂĂ��܂��B�摜�f�f�ƕa���f�f���邱�ƂŁA�m���ȃ����p�ߓ]�ڐf�f���\�ƂȂ�A�K���Ȏ��Õ��j�����肵�Ă��܂��B

3. �����f�f

�S����t�݂̂łȂ��A�f�f�A���ÂɊւ����ȁA�O�ȁA���ː��Ȉ�t�Ōċz��L�����T�[�{�[�h�ɂČ���������ŁA���҂���̕a��𑍍��I�ɐf�f���A���Ö@���Ă��Ă��܂��B�S����t�l�̓ƒf�ɂ�������ÂɂȂ�Ȃ��̐��𐮂��Ă��܂��B

4. �\���Ȑ���

���Õ��j�Ɋւ��ẮA�a���A�a��A���݂̍ŐV�̎��ÁA���Â̌��ʂ�X�N�Ȃǂ��A�\���Ȏ��Ԃ������Ă��������A���{�l�͂������A��Ƒ��̕��ɂ��\���[��������ł̎��Â��s���܂��B���҂��{�l�ɂ�������Ɛ��m�ȕa����a������b�����܂��B���Â̗ǂ��ʂ����������������͍s���Ă���܂���B�זE�x���̎��Âɂ͇@��p�Ö@�A�A���ː����ÁA�B�Ö@������A�ǂ̎��Â��s�����́A�a����S�g�̏�Ԃɂ���đ����I�ɔ��f�����肳��܂��B�x���̎�p�����銳�҂���ɂ́A�w�x����̎�p������ցx�Ƃ��������q�����n�����Ă��܂��B�Ö@�����銳�҂���ɂ́A�u�x���Ɛf�f���ꂽ���҂���ց@�i�s�E�Ĕ��x����ɑ���Ö@�Ɋւ�����������v�Ƃ��������������n�����Ă��܂��B

���Õ��j�Ɋւ��ẮA�a���A�a��A���݂̍ŐV�̎��ÁA���Â̌��ʂ�X�N�Ȃǂ��A�\���Ȏ��Ԃ������Ă��������A���{�l�͂������A��Ƒ��̕��ɂ��\���[��������ł̎��Â��s���܂��B���҂��{�l�ɂ�������Ɛ��m�ȕa����a������b�����܂��B���Â̗ǂ��ʂ����������������͍s���Ă���܂���B�זE�x���̎��Âɂ͇@��p�Ö@�A�A���ː����ÁA�B�Ö@������A�ǂ̎��Â��s�����́A�a����S�g�̏�Ԃɂ���đ����I�ɔ��f�����肳��܂��B�x���̎�p�����銳�҂���ɂ́A�w�x����̎�p������ցx�Ƃ��������q�����n�����Ă��܂��B�Ö@�����銳�҂���ɂ́A�u�x���Ɛf�f���ꂽ���҂���ց@�i�s�E�Ĕ��x����ɑ���Ö@�Ɋւ�����������v�Ƃ��������������n�����Ă��܂��B

5. �l�X�Ȉ�Â̒�

�L�x�Ȍo���ƁA�n�������Z�p�ƒm���̏W��ɂ���Â̒����Ă��܂�

�����قƂ�ǂȂ��x����p�@���S��������p

���o����p�ł͋��ɐ��J���̍E���J���čs���܂����A�x����p�̏ꍇ5cm-10cm���x�̏���K�v�Ƃ��邱�Ƃ������̂�����ł��B���@�ł́A��r�I�����̔x���ɑ��āA�K�����ᖡ���čő��3�|4�������x�̏��i4�J���̍E�̒��Łj�ł̊��S��������p���������肪���Ă��܂��i�x����p�̖�40%�j�B�ڍׂ́A��q�́u���o����p�v�̍��ڂ��������������B

�x���Ȃ�ׂ��c����p�i�@�\������p�j

�Ȃ�ׂ��@�\���������邽�߁A����̎��Âɖ��Ȃ��͈͂Ŏc���镔���͋ɗ͎c���悤�ɐS�����Ă��܂��B

���܂ł̕W����p�ł���x�t�؏��݂̂Ȃ炸�A�x���c�����؏��╔���؏��A���邢�̓����p�ߓ]�ڕp�x�₻�̎�p���т��獇���I�ȃ����p�߂̊f�����ϋɓI�Ɏ{�s���Ă��܂��B

�V�������Á@�����ƗՏ��̉˂����@������Տ������Q���Ȃ�

�K�Ȑf�f�E���Âɂ�����ƂƂ��ɁA���ӂ̂������������҂���Ɋւ��ẮA�V�������Ö@�A�f�f�@�Ȃǂ̎�����Տ��������ϋɓI�ɍs���Ă��܂��B

6. ���S��

���ÊJ�n�O�ɁA�\�莡�Â̊댯���Ɋւ���\���Ȍ������s���A���S�����ŏd�_�ɂ����Ď��Â����{���Ă��܂��B���Õ��@���ƂɌo���L�x�Ȑ��オ�\���Ȓ��ӂ��Ď��Â��܂��B�O�ȗÖ@�Ɋւ��ẮA�N���j�J���p�X�Ƃ����p��̊Ǘ�������O�ꂳ���A��p�Ȃ�тɏp��Ǘ��̈��S���͂���߂č������̂ɂȂ��Ă��܂��B

���w�Ö@�Ɋւ��ẮA�Ö@�ɐ��ʂ����ċz����Ȉオ�����a���ŃO���[�v��������J���Ă���A1�����Ƃɕω�������Ö@�̊��҂���̏�Ԃ��O���[�v�S�̂Ŕc������̐����Ƃ��Ă��܂��B

�x���̎��Ð��сi��p�����E�������j

�N�Ԗ�750��̔x�����Â��s���Ă��܂��B���̂�����p�{�s��͖�500��A���w�Ö@�{�s��(���ː����Â��܂�)����250��ł��B

�x���̐؏�������5,000���������Ă��܂��B�x���̔����������ʂɉ����������I�ȃ����p�ߊf�����{�s�����������������Ɉ��S����}���Ă��܂��B2008�N����́A��ɑ����̔x���i�T��I���j��Ώۂɋ��o����p�����A�܂��ɂ߂đ����̔x���ɂ͔x�t�؏��łȂ����؏��╔���؏��i��菬�����͈͂ł̐؏��j���s���Ă���A��p�̒�N�P���ɓw�߂Ă��܂��B���o����p�́A�x����p�̖�80%(2017�N)���߂Ă��܂��B�x�啔�����x���ɑ��ẮA�C�ǎx�`���p���s���x�@�\�����ɂƂ߂Ă��܂��B�S�A�匌�ǁA�C�Ǖ��ȂǂɐZ�������V�a���Ǘ�ɂ́A�W�w�I���ÂƂ��ďp�O���Â��܂ފg���p���l�����Ď��{���Ă��܂��B

�x���̖Ö@

�x���̖Ö@�͋ߔN�傫���ω����Ă���A��ʂ���ƁA�זE��Q���R���܁A�Ɖu�`�F�b�N�|�C���g�j�Q�܁A���q�W�I���Ö�A���ǐV���j�Q��̂S�ɕ������A�����������ɓK�ɁA�����A�p�����Ă��������d�v�ɂȂ�܂��B���Â̑Ώۂ̊��҂���͎�ɇV���A�W���A��p��̍Ĕ���F�߂����ȂǂƂȂ�܂��B����̑g�D�^�ɂ���Ă͎��Õ��j�����肷�邽�߈�`�q������PD-L1�������s���܂��B�a���A����̃^�C�v�A�S�g��ԂȂǂƂ����̌������ʂ܂����Ó��e�����ɍl���Ă����܂��B

1. ���w�Ö@

�x���ɂ����鉻�w�Ö@�́A���ÂƂ��Ă͈�`�q�ψق��Ȃ��ꍇ�́@�Ɖu�`�F�b�N�|�C���g�j�Q�܁@1�܂��Q�܂Ɖ\�Ȃ牻�w�Ö@�Ƃ̕��p����������A2�����Èȍ~�ł̓h�Z�^�L�Z���i�����V���}�u���p���邱�Ƃ�����j�AS-1�ȂǁA��ɒP�܉��w�Ö@�������Ȃ�܂��B���߂Ă̖�܂𓊗^����Ƃ��͒Z�����@�Ŏ��Ó����ƂȂ�܂����A������̖Ö@�̏ꍇ�������͊O���Ōp�����邱�ƂɂȂ�܂��B���@�ł́A�_�H�œ��^������܂̑����́A75���ݒu����Ă���O���_�H���Î��ōs���܂��B���w�Ö@�J�n�O�ɂ́A���w�Ö@�ɑ���E�e�����`�F�b�N���邽�߂̑S�g�]���ƁA��܂̓��^�X�P�W���[���A��ʓI�Ȍ��ʂƗL�Q���ۂɂ��Ď��O�̐�������t�Ɩ�t���s���܂��B���w�Ö@���́A�f���C��֔�E�����Ȃǂ̏�����n�̕���p��̏�Q�A�t��Q�Ȃǂɂ����ӂ��K�v�ł��B���M���D����������A�����}�����Ԓ��̊����ǁA��ܐ��x��Q�Ȃǂ́A���ɂ�����邱�Ƃ����邽�ߓ��ɒ��ӂ��K�v�ł��B���������I�Ɏ{�s���邱�ƂƁA���o�Ǐo���������ۂɂ͑��₩�ɕa�@�֘A�����Ă����������ƂŁA���S�Ɏ��Â��p���ł���悤�ɂ��Ă��܂��B

2. �Ɖu�`�F�b�N�|�C���g�j�Q��

2015�N12���ɖƉu�`�F�b�N�|�C���g�j�Q�܂́A�זE�x���̖Ö@�ɗՏ���������܂����B2018�N����́A���Âɂ����ĉ��w�Ö@�ɏ�悹���ėp������悤�ɂ��Ȃ��Ă��܂��B�܂�2021�N���_�ł́A�RPD-1�R�́A�RPD-L1�R�́A�RCTLA-4�R�̂ȂǕ����̖Ɖu�`�F�b�N�|�C���g�j�Q�Տ��Ŏg����悤�ɂȂ��Ă��܂��B���̖�܂̓����́A�����ԑt������Ⴊ����A�N�P�ʂŌ��ʂ��������邱�Ƃ��H�ł͂���܂���B����A�L�Q���ۂ͂���܂ł̖�܂Ƃ͑傫���قȂ�A���A�ǂ��ɁA�ǂ̂悤�ɂł邩��\�����邱�Ƃ�����Ȃ��߁A����p��͏d�v�ŁA���҂����g�ł̃Z���t�`�F�b�N���d�v�ɂȂ�܂��B�܂��A���ÏI����ł����̖Ɖu�Ö@�̉e���������Ԃɂ킽��c�����邱�Ƃ�����A���̌�̎��Âɂ��e�����y�ڂ����Ƃ�����A���ɖ�ܐ��x����d�ĂȔ�]��̏�Q�Ȃǂɂ͒��ӂ��K�v�ł��B

3. ���q�W�I����

EGFR,ALK,ROS1,BRAF,MET,NTRK,KRAS�Ȃǂ̃h���C�o�[��`�q�ψق�Z����`�q��L����x���ɂ����ẮA���̑j�Q�܂ł��镪�q�W�I��Key drug�ł���A�����͌o����(������)�ł��B���Ì��ʂ������A����p�����e�����Ԃ́A�������p�����܂��B���q�W�I���Ö�ɔ�r�I�����݂��镛��p�ɂ́A��]�A�����A�̋@�\��Q�A��ܐ��x��Q�Ȃǂ�����A���ɔ�]�͕p�x���������߁A�Ǐo������O����ێ��܂̊O�p���s���A����J�n���܂��B���q�W�I�Ò��ɍł����ӂ��ׂ��_�́A��ܐ��x��Q�ł��B�p�x��5%���x�ł���܂����A���S����݂��Ă���A���M�A�����P�u�A�ċz����Ȃǂ̏Ǐ�o�����ɂ͂����ɊO���ɘA�����Ă��������B��ܐ��x��Q�Ɛf�f���ꂽ�ꍇ�ɂ́A���q�W�I���Ö���ɒ��~���A�X�e���C�h�Ȃǂ̎��Â��J�n���܂��B

4. ���ǐV���j�Q��

���������邽�߂ɂ͌��t�̋������K�v�Ō��ǐV���i�V�������ǂ��`�����邱�Ɓj�͂���̑��B�ɂ����ďd�v�Ȗ������ʂ����܂��B���ǐV���𑣐i���鉻�w�V�O�i�����o������͌��t�̋������s���܂��B���ǐV���j�Q��͂��̌��ǐV����W�����ł��B�P�܂̌��ʂ͂��R�����ł����A���̖Ö@�Ƒg�ݍ��킹�邱�Ƃɂ���Č��ʂ����A���݂ł͍RVEGF�R�̂�זE�x���ɑ��Ďg�p���܂��B����p�Ƃ��ďo���A�������A���������i�]�[�ǂ�S�؍[�ǂȂǁj�A�`���A�Ȃǂ�����܂��B

�x���ɂ��Ă̒m��

�x���Ƃ�

�ċz�����鎞�A��C�͕@�������̓��ɓ���A����ɍA����C�ǂ�ʂ�A�����ŋC�ǎx�ɓ���܂��B

�C�ǎx�͎�C�ǎx�A�t�C�ǎx�A���C�ǎx�Ə���20��قǕ��Ĕx�E�Ɏ���܂��B�x�E�Ŏ_�f��g�̂Ɏ�����A�Y�_�K�X��r�o���܂��B���̋C�ǎx����x�E�Ɏ��镔����x�ƌĂсA�����ɔ������邪��̂��ׂĂ�x���ƌĂт܂��B

�x���̌���

�x���̌����Ƃ��āA���݂̂Ƃ���͂����肵�Ă���̂͋i���ł��B

���ɏ��זE���A�G�������͋i���Ƃ̈��ʊW���[���A�^�o�R���z��Ȃ��l�͂قƂ�ǂ�����Ȃ�����ł��B�^�o�R�𑽂��z���l�قǔx���ɂ�����₷���A��ʂɏd�i����(1���̖{��×�i���N�����i���w����600�ȏ�̐l)�͔x���̍��댯�Q�ł��B�i���҂̔x�����S�̊댯�x�͔�i���҂�4�`5�{�ƌ����Ă��܂����A�i���ʂ�1��20�{�ȏ�Ƒ�����10�{�ȏ�A�i���J�n�N������Ƃ���ɑ������邱�Ƃ����炩�ɂȂ��Ă��܂��B

����ȊO�ɁA�H���̉��ĉ��A��C�����Ȃǂ������ƌ����Ă��܂����A�u�w�I�ɂ͂����肵���ؖ��͂Ȃ��̂�����ł��B����Ȕx���Ƃ��āA�A�X�x�X�g��N�����̔��I�ɂ��x��������܂����A����͓���ȐE�ƂɌg������l�̜��x���ł���A���ʂ̓��퐶���𑗂��Ă���l�Ȃ炠�܂�S�z����K�v�͂���܂���B

�x���̓��v

�x���͋ߔN�}���ɑ���

����ɂ�鎀�S���ł́A�x���́A���{�l�ł͒��N1�ʂł������݊���1998�N�ɒǂ������āA���S��1�ʂɂȂ��Ă��܂��܂����B

2019�N�ɂ́A�x���̔N�Ԏ��S�Ґ��́A75,394�l�ŁA���㓖���̊ԁA�x���͂��S��1�ʂ��߁A�������������Ă䂭���Ƃ͊m���ƍl�����Ă��܂��B

�x���̓���

����̓����͎��͂̑���ɐZ��(����זE������g�D�ɂ��݂���ł���g�D�ɒu�������Ă䂭����)���Ă䂭���ƂƁA�]��(���̂��痣�ꂽ�Ƃ���ɂ���זE����щ��đ��B���邱��)�����邱�Ƃł��B

���̂悤�Ȃ���̒��ł��x����̓��F�́A���낢��ȑ���ɉ��u�]��(����זE�����t�ɓ����ė���čs���A���ꂽ����ɓ]�ڂ����邱��)���������₷�����Ƃł��B�x�����u�]�ڂ��������₷������Ƃ��Ă͔x�A�]�A���A�̑��A���t�Ȃǂ���\�I�ł��B

�x���̕���

�x���́A���זE���ƔזE��(�B���A�G�������A��זE���Ȃ�)��2��ނɑ傫�����ނ���܂��B

1�D���זE�x��

���זE���͔x����10�|15%���x�ɂ݂���g�D�^�ŁA�זE���ɔ�ׂĔ��炪�����A�����Ȃ�������]�ڂ��������₷������ł��B���̂��߁A�������ꂽ�Ƃ��ɂ͂��łɐi�s���Ă��邱�Ƃ��������ƁA�܂��R���܂���ː����Â͔��ɗL���Ȃ��ƂȂǂ̓�������A���Â͎�p�����R���܂̎��Â���̂ɂȂ邱�Ƃ������Ȃ�܂��B�x��t�߂ɂł��₷���A�i���Ƃ̊֘A������j���ɑ�������ł��B

2. �זE�x��

�זE�x���ɂ́A�B���A�G�������A��זE���Ȃǂ̑g�D�^������܂��B

�B���͔x�̖����ɔ������邪��̑�\�I�Ȃ��̂ŁA�x���̒��ōł������p�x�������A��i���҂̏����������邪��ł��B�B����EGFR,ALK,ROS1,BRAF,MET,NTRK,KRAS�Ȃǂ̈�`�q�ψقƊ֘A�����邪��Ƃ��Ē��ڂ���A���q�W�I���Ö�ɂ�鎡�Â��������i�����Ă��Ă��܂��B

�G��������2�Ԗڂɑ����g�D�^�ŁA�i���Ɗ֘A�̐[������ł��B ���|�I�ɒj���ɑ����A�x���S�̖̂�20%���߂܂��B�x��(�x�̐S���ɋ߂������ŁA��r�I�����C�ǎx�̕���)�^�x���̑�\�I�Ȃ��̂ł����A�x��(�x�̖����̕���)�ɔ������邱�Ƃ���������܂��B�������������̏ꏊ�Ŕ��炷�鐫�i����r�I�����A���S�ɐ؏��ł���Ǝ����̉\������������ł��B�܂����ː����Â��L���Ȃ���ł��B

�x���̏Ǐ�

�������ɂ��Ǐ�

������(�ŏ��ɔ������������ő��B���Ă��邪��̕a��)�ɂ��Ǐ�Ƃ��ẮA�x�����x�̂ǂ̕����ɔ����������ŏǏقȂ�܂��B

���Ȃ킿�A�x��ƌĂ��x�̒��S���̑����C�ǎx�ɔ�������x��^�x���ƁA�x��ƌĂ��x�̖����ɔ�������x��^�x���̓�ɕ����čl���������������₷���̂ł��B

�x��^�x���͑�����������P�AႂȂǂ̋C�ǎx�̎h���Ǐ��A����̑g�D��������邽�ߌ�ႂȂǂ̏Ǐł܂��B

�O�q���܂������A���̔x��^�x���̑�\�I�Ȃ��̂͝G�������ŁA���|�I�ɒj���ɑ����A�i���҂̂���ł��B���������̂����ɂ̓����g�Q�������ł͔����ł��Ȃ��̂������ł��B���������i�s����ƋC�ǎx�̓�������������悤�ɔ��炵�A���̂��ߋC�ǎx�̏�p����Q����A�ǐ��x���ƌĂ��x�����N�����܂��B

���̎��͊P�A���M�A���ɋ��ɂȂǂ̏Ǐł܂��B����ɐi�s����ƁA���C�ǎx���ǂ��ł��܂��A�ǂ����C�ǎx�̊֘A���Ă���̈�̔x�ɋ�C�̏o���肪�Ȃ��Ȃ閳�C�x�Ƃ�����ԂɂȂ�A���͈̔͂��L���ƌċz����ɂȂ�܂��B

����A�x��^�x���̓����́A�����̂����ɂ͎��o�ǏȂ��̂������ŁA����X���ʐ^���Ƃ�ȊO�ɔ����̕��@�̂Ȃ����Ƃł��B���̑�\�I�Ȃ��̂͑B���ŁA�����ɂ����Ȃ��Ȃ��x���ł��B�x��^�x�����i�s���āA���͂̑���ɐZ������ƁA���̂��߂̏Ǐł܂��B���Ƃ��Θ]����ҒłɐZ������Ƃ��̕����̋����ɂ݂������܂��B

�]�ڂɂ��Ǐ�

�����ɐi�W���āA�����������ɂȂ�Ƌ��ɂ�P�Ȃǂ̏Ǐł܂��B����ɐi�s���ċ��������ʂɗ��܂�ƌċz������N�����܂��B

���ɓ]�ڂ��Đi�s����Ƃ��̕����ɋ����ɂ݂��ł܂��B�ꏊ�ɂ���Ă͂��̕����ō��܂��Ă��܂��܂��B

�]�ɓ]�ڂ���Ɠ��ɂ�q�f�Ȃǂ̏Ǐo��������A�]�ڂ������ʂ̔]�̓�������Q����Ď葫�̖�Ⴢ⎋�͂̏�Q���o���肷��ȂǁA��Q���ꂽ�]�̕��ʂɂ��ǏقȂ�܂��B

�����p�߂̓]�ڂ��i�s����ƁA�P���ł���A��̃����p�߂��d���G�ꂽ�肷��悤�ɂȂ�܂��B�܂��c�u(���E�̔x�ł͂��܂ꂽ�����������A�S���A�匌�ǁA�C�ǁA�H���ȂǏd�v�ȑ��킪�����Ă���ꏊ)�̃����p�ߓ]�ڂ��傫���Ȃ��āA���Ö�(���Ƙr�̐Ö�����S���ɂ��ǂ���������)�����������ƁA�㔼�g���ނ���Ŏ��F�ɂȂ�ċz��������������Ö��nj�Q�Ƃ�����ԂɂȂ�܂��B

�]�ڂɂ��Ǐ�́A�]�ڂ��ǂ̕����ɋN���������ɂ��̂ŁA���̏Ǐ�͗l�X�ł��B�K�����̂悤�ȏǏN����Ƃ������̂ł͂���܂���B

�x���̌���

�m��f�f

����ł��邱�Ƃ̊m��f�f�͂���זE���m�F���邱�Ƃł��B

�\ႂ̒��̂���זE���m�F������@(�\ႍזE�f)�A�C�ǎx�o�R�ōזE���̎悷�����a�ςɑ}��������@(�C�ǎx������)�A�����đ̊O����j���h���ĕa�ς���זE���̎悷����@(�o��I�x���h�@)��3��ނ�����܂��B����Őf�f�����Ȃ����ɂ́A��p�ɂ��f�f��������@(VATS�����A�J������)������܂��B

1.�\ႍזE�f:

�\ႍזE�f�͌�ႁA��������P�AႂȂǂ̌ċz��Ǐ��i���銳�҂���ɑ��āA�L���Ȍ����ł��B

���ɁA�����C�ǎx�ɔ��������x�啔�����x���ł́A����X���ʐ^�Ɉُ킪�Ȃ����Ƃ������A�\ႍזE�f��������i�ƂȂ邱�Ƃ�����܂��B�\ႍזE�f�̗z�����́A���d�˂�ƂƂ��Ɍ��シ��̂ōŒ�3���Ԃ̌������K�v�ł��B40�Έȏ�̃w�r�[�X���[�J�[�̐l�́A�N1��̖{�������]�܂�܂��B

2.�C�ǎx������:

�C�ǎx���ŕa����j�Ő��h����o�C�ǎx�z���זE�f�⏬������q��p���āA�g�D���̎悷��o�C�ǎx�x�������s���܂��B�C�ǎx���̉��͈͊O�̖����a���ɑ��ẮAX���������ɐj����q��U�����A�a������זE�E�g�D���̎悵�܂��B��[�ɒ����g�����Ă���C�ǎx�t�@�C�o�[�ł́A��債�������p�߂�`�o���A���h���邱�Ƃ��ł��܂��B���@�ł́A��p�K���ɂ�����郊���p�߂���h���āA�x���̓]�ڂ̗L���ׂēK���Ȏ��Õ��j�����肵�Ă��܂��B

�悭�C�ǎx�������͔��ɋꂵ���Ƃ����܂����A�A�ɋǏ������܂��悭�������Č������s���A���҂���̋�ɂ��Ȃ�ׂ����Ȃ��Ȃ�悤�ɓw�߂Ă��܂��B

3.�o��I�x���h�@:

�o�C�ǎx�I�ɐ���������Ȗ����a���ɂ́A���h�j��p���đ̕\����זE���̎悵�܂��B

- CT�K�C�h���ɕa�����m�F���Ȃ���A�畆��ʂ��ĖړI�̕��ʂ܂Ő��h�j��}�����A��ᎂɓ��B�����璍�ˊ�ŋz�����܂��B

- �����g���ɕa�����m�F�ł���ꍇ�ɂ́A�����g�K�C�h���ɐ��h���s�����Ƃ�����܂��B

- �o��j�����̏ꍇ�͔x���Ă��鋹���ɊO���猊�������邱�ƂɂȂ�܂��̂ŁA���������C���R��āA�C���Ƃ��������ǂ��������\����10%�قǂ���܂��B

����ɑΉ��ł���悤�ɁA��{�I�ɂ͒Z���̓��@���K�v�Ȍ����ł��B

4.�J������:

��p�ɂ�蒼�ڎ�ᇂ���g�D���Ƃ�f�f������@�ł��B�ߔN�͋��o���Ƃ����Z�p�����y���āA���S�̏��Ȃ���p�Őf�f�����悤�ɂȂ�܂����B

�a���i�X�e�[�W�j�f�f

����͔����������ʂő傫���Ȃ�݂̂ł͂Ȃ��A�����p�߂₢�낢��ȑ���ɓ]�ڂ��������\��������A���̒��x�ɂ���ēK�Ȏ��Õ��@���قȂ�܂��B���Ȃ킿�x���̐i�s�̒��x�������a�������߂錟�����K�v�ƂȂ�܂��B�����ׂ邽�߂ɋ����݂̂Ȃ炸�A���낢��ȑ����CT�A�l�qI�A�����g�A�j��w�̌����Ȃǂ��ړI�ɉ����čs���܂��B

�Ϗp�\����

�x�͐����̈ێ��ɕK�{�̑���ł���A�؏��̌��E�́A�x�@�\�̐���Ȑl�ō��E�̔x�̂ǂ��炩�����S���؏�����Ƃ���܂łł��B�x�⋹���̕a�C�ɂ��x���ʂ�����������A�x�C��Ȃǂ̔x�̎����Ŕx���猌�t�Ɏ_�f���������������ቺ�����肵�Ă��鎞�ɂ́A�Е��̔x�S����؏�����Ǝc��̔x�ł͐����Ă䂭���Ƃ�����ȏꍇ������܂��B

�����ŁA������������߂ɕK�v�\���Ȑ؏��͈̔͂����肵�A�\���p�̏p��ɂǂꂾ���̔x�@�\�ɂȂ邩�𐳊m�ɗ\�����邱�ƁA�܂��\��ȏ�ɐi�s���Ă����ꍇ�ɂ́A�ǂ��܂Ŏ�p���g��ł��邩��c�����Ă������Ƃ͔��ɏd�v�Ȃ̂ł��B

���̂��߂ɁA�ʏ�̔x�@�\�����̂ق��ɁA�x�����V���`��x���C�V���`�Ȃǂ��s�Ȃ��邱�Ƃ�����܂��B

��p�K������O���l�ɂ͂����܂ŏڂ������ׂ�K�v�͂���܂���B

�a��(�X�e�[�W)

����̊g���肮�����Ŏ��Õ��@���ς��܂��B

�x�����f�f�����ƁA���x���瑼�̑���Ɋg�����Ă��邩�ǂ����A�a���f�f�̌������K�v�ɂȂ�܂��B�ʏ�s���錟���́A�]MRI�A����CT�A������CT���邢��FDG-PET�Ȃǂł��B

�a������

����זE�̊g�����ŕa�C�̐i�s��Ⅰ�`Ⅳ���̕a���ɕ��ނ��܂��B

| Ⅰ�� | ���x�̒��ɂƂǂ܂��Ă���A�����p�߂⑼�̑���ɓ]�ڂ�F�߂Ȃ��i�K�B |

|---|---|

| Ⅱ�� | �������̂���͔x���ɂƂǂ܂��Ă���A�����̔x�僊���p�߂ɂ͓]�ڂ�F�߂邪�A���̑���ɂ͓]�ڂ�F�߂Ȃ��i�K�B |

| Ⅲ�� | �������̂��x���z���ėאڑ���ɐZ�����Ă��邩�A�c�u�����p�߂ɓ]�ڂ�F�߂邪�A���̑���ɂ͓]�ڂ�F�߂Ȃ��i�K�B���������Ă�3���ł��B |

| Ⅳ�� | �������̑��ɁA�x�A�]�A�̑��A���A���t�Ȃǂ̑���ɓ]��(���u�]��)������ꍇ�B |

�x���̎���

�x���̎��Ö@�͌����I�ɂ͕a���ɂ�茈�肳��܂��B

����ɁA����̕��ʁA�g�D�^�A�N��A�������A�����ǁA����̋@�\���ʓI�Ȍ��N��ԂɊ�Â��āA�T�d�Ɏ��Â̕��@��I�����܂��B�x���̎��Ö@�ɂ́A�O�ȗÖ@�A���ː��Ö@�A�R���܂ɂ��Ö@�A�Ɖu�Ö@�A�ɂ݂⑼�̋�ɂɑ���Ǐ�ɘa��ړI�Ƃ�������(�ɘa����)�Ȃǂ�����܂��B

�O�ȗÖ@

��p���@�̌����́A�x�얖�����x���ɂ͎�ᇂ��܂߂��x�t�؏�(�E�͏�A���A����3�t�ɁA���͏�A����2�t�ɕ�����Ă���A���̗t�̒P�ʂŐ؏����邱��) �ƃ����p�ߊf��(�����p�߂����܂݂Ƃ�̂ł͂Ȃ��A�܂��̎��b�ƈꏏ�ɂ܂Ƃ߂Đ؏����邱��)�A�x�啔�x���ɂ́A�C�ǎx�`���p(�������C�ǎx�̎c����Ȃ����킹���p)�����x�t�؏��ƃ����p�ߊs���ł��B�a���̐i�s���y����Δx�̕����؏��ōςނ��Ƃ�����܂����A�i�s���Ă����1���x�̑S�E�ɂȂ�ꍇ��A�אڑ���������؏�����ꍇ������܂��B

��p���@�̌����́A�x�얖�����x���ɂ͎�ᇂ��܂߂��x�t�؏�(�E�͏�A���A����3�t�ɁA���͏�A����2�t�ɕ�����Ă���A���̗t�̒P�ʂŐ؏����邱��) �ƃ����p�ߊf��(�����p�߂����܂݂Ƃ�̂ł͂Ȃ��A�܂��̎��b�ƈꏏ�ɂ܂Ƃ߂Đ؏����邱��)�A�x�啔�x���ɂ́A�C�ǎx�`���p(�������C�ǎx�̎c����Ȃ����킹���p)�����x�t�؏��ƃ����p�ߊs���ł��B�a���̐i�s���y����Δx�̕����؏��ōςނ��Ƃ�����܂����A�i�s���Ă����1���x�̑S�E�ɂȂ�ꍇ��A�אڑ���������؏�����ꍇ������܂��B

�זE���̏ꍇ�A�ʏ�A�T������VA������p�̑ΏۂƂȂ�܂��B�x�͐����Ă������Ă��鑟��ł͂���܂���̂ŁA�c��\��̔x�@�\�������Ǝ�p���ł��Ȃ����Ƃ�����܂��B�p���5�N�������́A�a���a���ł��悻�T��:80%�A�U��:60%�A�V��:40%�A�W��:10%�����ł��B���זE���ł͍R���܂̌��ʂ��傫���̂ŁA��p���s���ꍇ�ł��A��p�O���邢�͎�p��ɉ��w�Ö@���s���̂������ł��B

���o����p

2008�N����́A��ɑ����̔x���i�T��I���j��Ώۂɋ��o����p�ł̍�����p�����A�܂��ɂ߂đ����̔x���ɂ͔x�t�؏��łȂ����؏��╔���؏��i��菬�����͈͂ł̐؏��j���s���Ă���A��p�̒�N�P���ɓw�߂Ă��܂��B2010�N�́A�x����p�̖�40%���߂Ă��܂��B

���{�b�g�x������p

���@�ł�2018�N12�������p�x�����{�b�g��2�䓱���A2019�N12���ɂ�3��̐��ƂȂ�A��A��ȁA�w�l�ȁA�咰�O�ȂȂǂŃ��{�b�g�x������p���s���Ă܂���܂����B

2018�N�Ƀ��{�b�g�x���ɂ��u�x������ᇂɑ��鋹�o�����x�t�؏��p�v�Ɓu�c�u��ᇂɑ��鋹�o�����؏��p�v���ی��K���ƂȂ�܂����B����ɔ���2019�N1������͌ċz��O�ȗ̈�ł̃��{�b�g�x������p���s���Ă���܂��B

���ː��Ö@

���ː��Ö@�Ƃ́AX���⑼�̍��G�l���M�[�̕��ː����g���Ă���זE���E�����̂ł��B

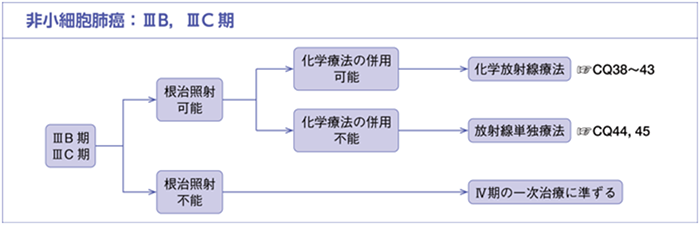

�؏��s�\��IIIA-B���AIIIC���̏ꍇ

�x���f�ÃK�C�h���C�� 2022�N�ł��

IIIA-B����IIIC���̏ꍇ�ł��@���ׂĂ̎�ᇂɕ��ː����Ǝˉ\���ǂ����i�����I���ː����Áj�ɂ�莡�Õ��j���ς��܂��B�����I���ː����Â��\�ȏꍇ�́A���w�Ö@�ƕ��p�������w���ː����Â��s���܂��B���w�Ö@�Ƃ̕��p�̃^�C�~���O�́A�����ɍs�����@�i�������p�j�Ɛ�ɉ��w�Ö@���{�s���Ă��̌�ɕ��ː����Â��s�����@�i�������p�j������܂��B�������p�̕������ʂ͍����Ƃ���Ă��܂����A���̔��ʕ���p���������Ƃ��m���Ă���A�N���S�g�̏�Ԃɂ���ă^�C�~���O�͎g���������Ă��܂��B���p����鉻�w�Ö@�͊�{�I�ɂ̓v���`�i���܂��܂߂�2�܂̍R���܂�p���镹�p�Ö@���s���܂��B���w���ː����Ì�͍�����ڎw���Ɖu�`�F�b�N�|�C���g�j�Q����s���܂��B��1�N�̎��Â̂̂��o�ߊώ@�ƂȂ�܂����A�Ĕ���F�߂��ꍇ�ɂ͐V���Ȗ��ÂɈڍs���܂��B

���ː����Â��ł��Ȃ��ꍇ��IV���ɏ����ĖÖ@���s���܂��B

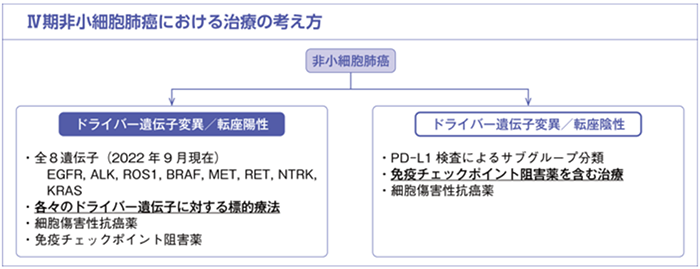

�Ö@

�x���f�ÃK�C�h���C�� 2022�N�ł��

�זE�x����IV������э������Í���ȏǗ��Ĕ��Ǘ�ɂ́A�Ö@���{�s���܂��B�Ö@�ɂ͎��4��ނ���A���q�W�I��A�Ɖu�Ö@�A���ǐV���j�Q��A�זE��Q�����w�Ö@�ɕ������A�����̖�܂����܂��g��������K�v������܂��B�}�ł�1�����Â̖�ܑI���������܂��B

�ꕔ�̔x���ł́A1�̂����`�q�i�h���C�o�[��`�q�j�ُ̈킪�x���̌����ƂȂ��Ă��邱�Ƃ�����A�����̈�`�q�ψق����x���̏ꍇ�A���Â̑�1�I���͂����̕��q�W�I��i�e�L�i�[�[�j�Q�܁j�ƂȂ�܂��B��̓I�ɂ�EGFR��`�q�ψفAALK�Z����`�q�AROS1�Z����`�q�ABRAF��`�q�ψفANTRK�Z����`�q�Ac—MET��`�q�ψفAKRAS��`�q�ψق�����܂��B

�����̈�`�q�ُ�͐����Ȃǂō̎悵������זE�₪��g�D�Œ��ׂ邱�Ƃ��ł��܂��B

�܂��A2015�N12���ɖƉu�@�\�𗘗p�����Ɖu�`�F�b�N�|�C���g�j�Q���F����܂����B����͖Ɖu�}����Ԃ��������Ă���Ɖu�����߁A�����}���邱�Ƃ����҂�����܂ŁA�x���ł͂��łɍRPD-1�R�́A�RPD-L1�R�́A�RCTLA-4�R�̂����p������Ă���܂��B�Ɖu�`�F�b�N�|�C���g�j�Q��͗L�������Ԉێ�����ǗႪ���邱�Ƃ��m���Ă���A5�N������������܂ł̕W�����ÂƔ�r���ėL�ӂɉ�������������܂��B����ŁA�L�Q���ۂ͂���܂ł̖�܂Ƃ͑傫���قȂ�A���A�ǂ��ɁA�ǂ̂悤�ɂł邩��\�����邱�Ƃ�����ł��邽�߁A���ӂ��K�v�ł��B

�܂�2018�N12����肱��܂ł̂����鉻�w�Ö@�܁i�E�זE��Q���R���܁j�ɉ����ĖƉu�`�F�b�N�|�C���g�j�Q������킹�����Â��Տ���������܂����B�RPD-1�R�̂ƍRCTLA-4�R�̂̕����̖Ɖu�`�F�b�N�|�C���g�j�Q��p���邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�A���݃h���C�o�[��`�q�ψق��A���̕��̑�1�I���ƂȂ�܂��B

���w�Ö@������́A�L�����A����p�A�S�g��ԂȂǂ��瑍���I�ɕ]�����A�����Âֈڍs���邩�f���܂��B�a���̐i�s�ɔ����ɘa��Â̏d�v���͑������Ă����܂��B��������̊ɘa��Â̓����͗\�����������Ƃ���������A�ɘa��Â͂ƂĂ��d�v�ł��B

����p�Ƒ�

����ɑ���ϋɓI�Ȏ��Âŋ�ɂ╛��p��Ȃ����Â͂���܂���B�x�������l�ł��B

�������A������Ȃ�ׂ����Ȃ��A���S�ɂƂ����w�͓͂���Ȃ���Ă��܂��B���Ö@���Ƃ̕���p���ɁA�댯���Ȃǂ����L�ɗ��܂��B

�O�ȗÖ@

��p�ɍۂ��Ă̈�Ԃ̋�ɂ́A�p��̒ɂ݂ł��B

�����������u�ɑ��ɐi�����Ă��܂��̂ŁA���Ă̂悤�Ȍ������ɂ݂͂قƂ�NJ����邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ�܂����B���o����p�̓����ɂ��ȑO��肩�Ȃ菬�������Ŏ�p���s�����Ƃ��\�ƂȂ��Ă��Ă��܂��B�d���O�����Ƃ����d�|������p���O�ɖ����オ�w������s���܂��B���̑��̒��ɍ܂����ɗǂ����̂��o���Ă��܂��B

��p�ɂ̓��X�N�������̂ŁA100%���S�Ȏ�p�͂���܂���B�������A���̎�p�����Ɉ��S�ɂȂ��Ă��܂����B���݂̈�ʓI�Ȏ�p�֘A���S����1%�ȉ��ł��B

��p���̎��̂͂܂��Ȃ��̂ł����A�|���̂͏p��̍�����(�]�a)�Ŗ��̊댯�����Ƃ����邱�Ƃł��B���̒��ōł��|���͔̂x���ŁA�i���҂̐l�̕������炩�ɂ��̃��X�N�������Ȃ�܂��B��p����ꍇ�ɂ́A4�T�Ԉȏ�̋։����K�{�ƂȂ�܂��B��p�̂��߂ɓ��@����Ă��A�։��ł��Ă��Ȃ����҂���͑މ@���Ă�����Ă��܂��B

�މ@��́A�������A�p��3�������x�͏��̒ɂ݂����Ƃ�����܂��B�����ꂪ�Ђǂ����C�t�X�^�C���̕ύX���K�v�ɂȂ銳�҂���́A�ő��ɂ����܂���B�Ȃ��Ȃ�A����قǒ�x�@�\�ɂȂ銳�҂���ɂ͎�p�K�����Ȃ�����ł��B

���ː��Ö@

��ȕ���p�́A���ː��ɂ��H�����A�畆���A�x�����ł��B

�H�����A�畆���͕��ː����Â̒����납��I��育��ɏo�Ă��܂��B�H�����͐H��������Ƃ��݂���A�ɂ݂��������肷����̂ł��B�畆���͔畆���y�݂�y���ɂ݂��o�܂��B�x�����͕��ː��I�����2�����ʂ̊Ԃɏo�邱�Ƃ�����܂��B

�����Ǐ�͊P�A���M�A������ł��B�����������o���ꍇ�́A�X�e���C�h�z�������𓊗^���Ď��Â���K�v������܂��B�����x�����ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ă��A���ː��̂��������͈͂̔x�͕��ː��x���ۏǂƂ�����ԂɂȂ�A�x�Ƃ��Ă̋@�\�͂Ȃ��Ȃ�܂��B

���w�Ö@

��ȕ���p�́A�����Ő�(�n���A�����������ɂ�銴���A���������ɂ��o���X���Ȃ�)�A�f���C��q�f�A�H�~�s�U�A�����A�����_�o��Q(�葫�̂��т�)�A�̋@�\��Q�A�t��Q�A�E�сA��J���Ȃǂł��B

�p����R���܂̎�ނ�l��������܂��B���̑��\�����ʕ���p���F�߂��邱�Ƃ�����܂��B���������������ɑ��Ă͊�����h�����߁A���������B���q(G-CSF)��p���܂��B�f���C�ɑ��Ă��ǂ���܂��J�����ꂸ���Ԃ�y�ɂȂ�܂����B

�x���̗\�h

�ꎟ�\�h�Ɠ\�h

����̗\�h�ɂ͈ꎟ�\�h�Ɠ\�h������܂��B

�ꎟ�\�h�Ƃ͂���ɂȂ�Ȃ��悤�ɍH�v���邱�Ƃ������A�\�h�Ƃ͌��f�ɂ���đ��������A�������Â����āA����Ŗ��𗎂��Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃ������܂��B

�ꎟ�\�h

�Ȃ�Ƃ����Ă��։��ł��B

�^�o�R�����݂��Ȃ���A���_�I�ɂ͒j����70%�A������26%(�j�����v��58%)�̔x������������ƍl�����Ă��܂��B

����A�i���҂��։�������̔x�������̃��X�N�́A�i�����p�����Ă���l�̃��X�N��1�Ƃ���ƁA�։���5�N�ȓ��ł�0.9�{�A5�N�ȏ�o�߂��Ĕ����ɁA20�N���o�߂��Ė�3����1�ɂȂ�܂��B

���̂悤�ɁA�։��̌��ʂ͂����ɂł���̂ł͂���܂���B����A�i���̔N���������قǔx�������̃��X�N�͍����̂ŁA�ꎟ�\�h�̖ʂ���͂Ȃ�ׂ������։������ĉ������B

�x���̑��ɂ��^�o�R�ɂ���Ĝ��₷���Ȃ邪��͑����A��i���҂ɔ䂵�A�����i������l�ł�30�{�ȏ���A�����ɂȂ�₷���Ȃ�܂��B�H������2�{�ł��B�������A5�N�̋։��ŐH������50%���炷���Ƃ��ł��A�N�����ł�2�N�̋։���50%�����̌��ʂ��o�܂��B������ł��x������܂���B�։��ɐS�����܂��傤�B

�\�h

�\�h�Ƃ��Ă̌��f���Ă����������Ƃ��d�v�ł��B

��ʊO���Ŕ������ꂽ�x���ƁA���f�Ŕ������ꂽ�x�����r����ƁA���f�Ō��������l�͎�p�����闦�������A�܂����̕a�����������̍����T���̊����������Ȃ��Ă��܂��B

�x�����f�́A���������g�Q�������ƚ\ႍזE�f�ɂ��s���܂��B

�x��^�x���͋i���Ƃ̊W�������A�����ɂ͋��������g�Q�������ł͖������ł����A�\ႍזE�f�Ŕ�������邱�Ƃ�����܂��B����50�Έȏ�̃w�r�[�X���[�J�[�́A�x�啔�x���ɜ�闦�������̂Œ���I�ɚ\ႍזE�f���s���K�v������܂��B

�x��^�x���͑����ɂ͖��Ǐ�ŋ��������g�Q�������ł�����������܂���B40�Έȏ�ł͏��Ȃ��Ƃ��N1��͌������]�܂����Ǝv���܂��B���������g�Q�������̗��_��X���̔픘���ʂ��������Ȃ��A���Ԃ��Z���ԂŁA��p���������Ƃł��B���_�Ƃ��āA����1cm�ȉ��ł͂Ȃ��Ȃ�������Ȃ����ƁA�x�̑S�̂��ʂ�킯�ł͂Ȃ����p�i�S���̗��≡�u���̔����Ȃǁj�����邱�Ƃł��B

�ŋ߂ł͎��p�̂Ȃ�����CT���������f�ɂ����p�����悤�ɂȂ�A���ʂ̋��������g�Q�������ł͌����ɂ������ʂ̂��̂�A����m���̂�荂�������Ȕx�������������悤�ɂȂ��Ă��܂��B���_�͔픘���ʂ������Ȃ邱�ƁA�l�肪�������p���������Ƃł��B

�������ɂČf�ڂ��Ă��鏔�Ǐ�Ŏv��������߂��������ꍇ�ȂǁA����ɂ��Ă̋^��E�s�����������̕��́A���C�y�ɂ����k���������B

���Ȕ��f�Ŗ��킸�A�܂��͐��Ƃł����t�̌��f���邱�Ƃ������߂��܂��B