食道がん

がん研有明病院の食道がん診療の特徴

がん研有明病院の食道がん診療の特徴

専門性の高いチーム医療

食道がんの治療法には、内視鏡的治療、外科治療、放射線治療、化学療法、緩和治療があり、これらを組み合わせた集学的治療が重要です。当院では初めて外来を受診された患者さんを食道外科医、内視鏡医、腫瘍内科医、放射線治療医から構成される食道カンファレンスで毎週検討し、がんの進行度(病期、ステージ)と患者さんの全身状態を総合的に評価して、それぞれの患者さんに適した治療法を提示します。また、標準治療が困難な方や他臓器のがんを重複する方は消化器センターや関連各科のキャンサーボードで治療方針を検討します。

初診から1週間で診断し治療方針を提示

初診から約1週間で各種検査を行い、診断を確定します。診断と治療については、病状に応じて外科、上部消化管内科、消化器化学療法科、放射線治療部の担当医からご説明し、患者さん・ご家族とご相談の上、治療方針を決定します。

からだにやさしい治療を推進

早期の食道がんに対しては内視鏡治療を積極的に行っています(「内視鏡治療の成績」の項をご覧ください)。食道がんに対する切除再建手術はからだへの負担(侵襲)の大きな手術ですが、食道がん手術の侵襲を軽減するために、胸腔鏡や腹腔鏡、ロボットを用いた低侵襲手術を積極的に行っています。また、術後の有害事象や死亡率を減らすために、食道がん周術期管理チームを結成し、医師、歯科医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士等、多職種によるチームで手術前後の管理を行っています(「外科治療の成績」の項をご覧ください)。手術を希望されない患者さん、がんの進行度や全身状態が外科手術に適さない患者さんには化学放射線療法で根治を目指します(「化学放射線療法の実際」の項をご覧ください)。転移が拡がった進行食道がんや手術後再発がんに対しては、主に薬による治療(薬物療法)が行われます(「食道がんの化学療法と実績」の項をご覧ください)。

治療困難な食道がんへの対応

化学放射線療法後の救済手術が必要な方、再発を認める方、他臓器腫瘍を合併している方等、他施設での治療が困難な食道がんも数多く経験しています。特に、他臓器腫瘍を合併する症例に対しては頭頚科、呼吸器外科、胃外科、大腸外科、肝胆膵外科等、関連各科と密に連携して治療にあたります。また、標準治療が効かなくなった進行・再発がんには新しい治療法の治験も行っています。

治療後のフォローが充実

食道がんの治療中、治療後には食事がとれなかったり肺炎で発熱したりするトラブルが起こりえます。当院では入院中から栄養指導や嚥下リハビリを行い、スムーズな退院を目指すとともに、退院後も外来で適宜、栄養指導を行っています。また肺炎等の緊急時には迅速に対応できる体制をとっています。治療後の再発の早期発見のため、定期的な経過観察を行います。食道がんは他の腫瘍と重複することが多いため、重複しやすいがんの検索も行っています。

食道がんの新しい薬物療法

転移が拡がった進行食道がんや手術後再発がんに対しては、主に薬による治療(薬物療法)が行われます。食道がんに投与できる薬の種類は、2020年以前は、プラチナ系(シスプラチン・ネダプラチン)・5FU・タキサン系(ドセタキセル・パクリタキセル)など少数に過ぎませんでした。2020年以後、患者さんのがんに対する抵抗力(免疫)を活性化する治療である、免疫チェックポイント阻害剤の効果が食道癌でも明らかになりました。2023年現在、ニボルマブ・ペムブロリズマブ・イピリムマブが使われており、従来の化学療法との併用や、根治手術後の再発予防などにも使われるようになり、以前よりも治療成績は向上しています。

各治療の症例数と特徴

食道がんについての知識

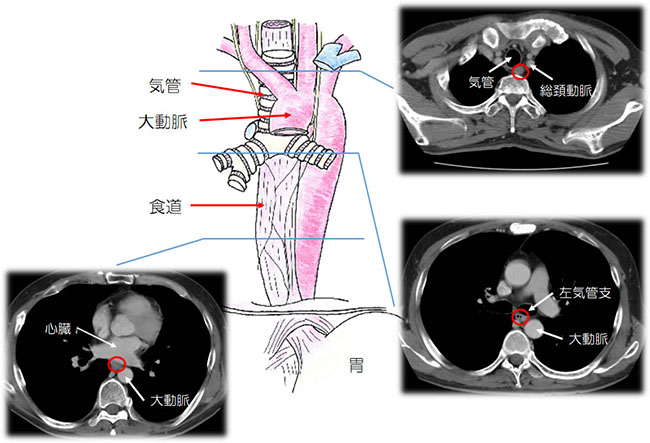

食道とは

食道は口から摂った食べ物を胃に運ぶためにあり、首から始まり胸の中を通って腹部にまでわたる、長さ約25cmの管状の臓器です。周囲を重要臓器に取り囲まれ、特に胸の中では心臓や大血管、気管気管支、肺といった生命維持に不可欠な重要臓器と接しています(図1)。

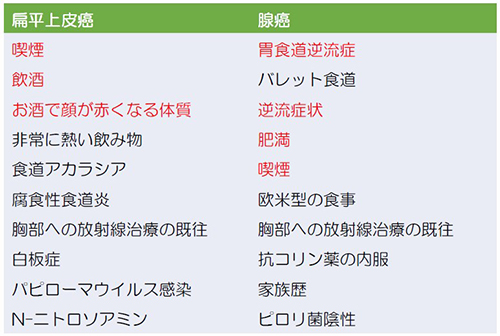

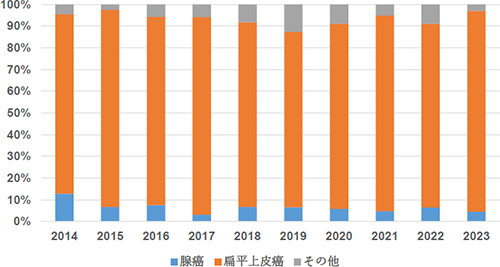

食道がんとは

食道がんは食道の粘膜から発生する悪性腫瘍です。食道がんには主に扁平上皮癌と腺癌の二つのタイプのがんがあります。扁平上皮癌は食道本来の粘膜である扁平上皮から発生します。わが国では食道がんの90%は扁平上皮癌です。一方、腺癌は胃酸が食道に逆流することによって起こる逆流性食道炎を背景として起こることが多く、欧米では食道がんの半数以上を占めています。近年、食生活の欧米化や肥満の増加に伴い、わが国でも食道腺癌が増加傾向にあります。食道がんの危険因子は扁平上皮癌と腺癌で異なります(表1)。扁平上皮癌は主に飲酒と喫煙が危険因子です。飲酒と喫煙の両方があるとさらにリスクが高まります。近年、お酒を飲むと顔が赤くなる体質の方が飲酒を続けると、食道がんや頭頸部がんのリスクが高いことが明らかとなりました。一方、食道腺癌の危険因子は食道胃逆流症とそれに伴って起こってくるバレット食道という変化です。肥満や喫煙、欧米型の食生活は逆流性食道炎や食道の慢性的な炎症を引き起こし、食道腺癌の原因となります。表1に赤で示した生活習慣や体質、症状のある方には内視鏡検査をお勧めします。バリウムによる胃がん検診では食道癌の発見は困難です。

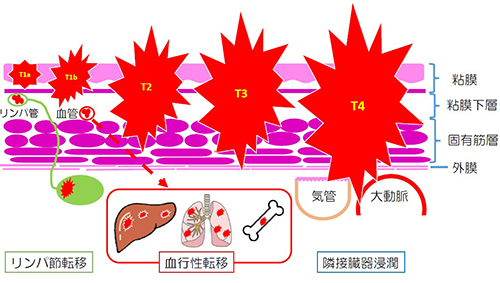

食道がんの広がり方(図3)

食道がんは食道の粘膜に発生し、次第に食道壁の奥深くに進展します。放っておくと食道の壁を越えて周囲の重要臓器にがんが侵入します(隣接臓器浸潤)。がんが気管や大動脈に浸潤すると死亡の原因になります。がんが進展する経過で食道壁内のリンパ管にがん細胞が入ると、食道の周囲にあるリンパ節にがんが転移します(リンパ節転移)。食道はリンパ系が発達した臓器であるため、比較的早期の段階から頸部・胸部・腹部の広い範囲のリンパ節にがんが転移することが多いことが問題です。一方、がん細胞が血管内に入ると、血液の流れに乗って遠くの臓器に転移することがあります(血行性転移)。食道がんの血行性転移は肺・肝臓・骨に多く認められます。

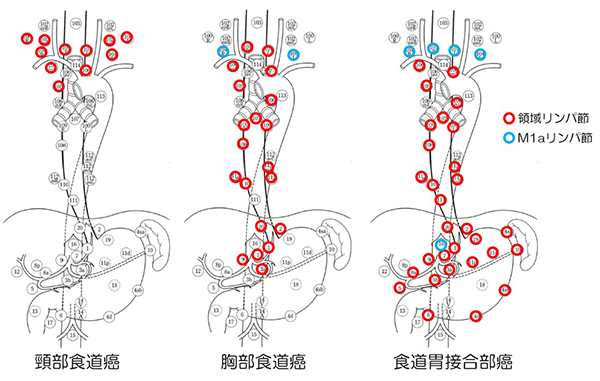

食道がんのリンパ節転移

食道がんのリンパ節転移は頸部・胸部・腹部の3領域に起こることが知られており、食道がんができる場所によって転移の危険度が異なることから、わが国の食道癌取扱い規約では食道がんが起こる部位に応じて、治療の対象となる領域リンパ節が設定されています(図3)

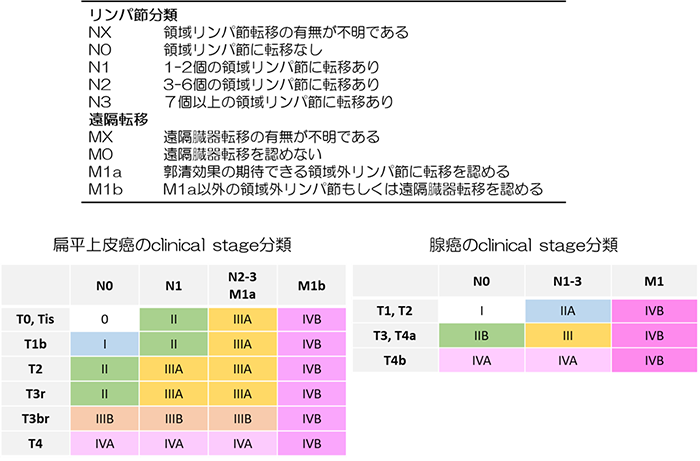

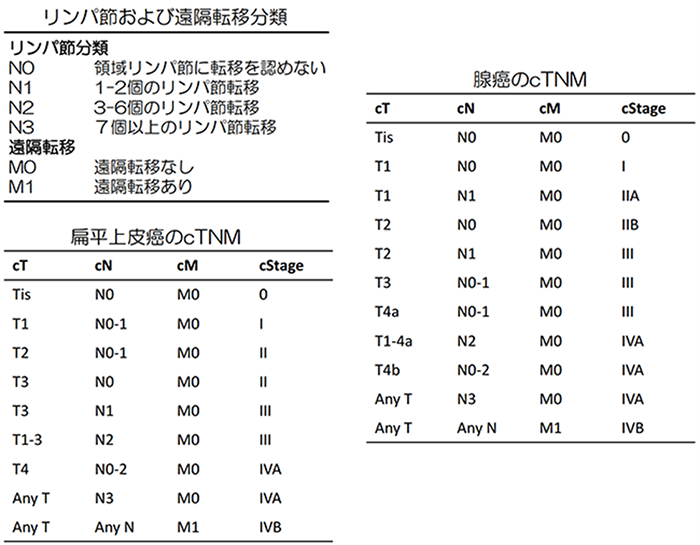

食道がんの病期(ステージ)

食道がんの病期分類には日本食道学会による食道癌取扱い規約(図4)と海外で主に用いられているTNM分類があります(図5)。

食道がんの治療法

1. 食道がんの治療方針

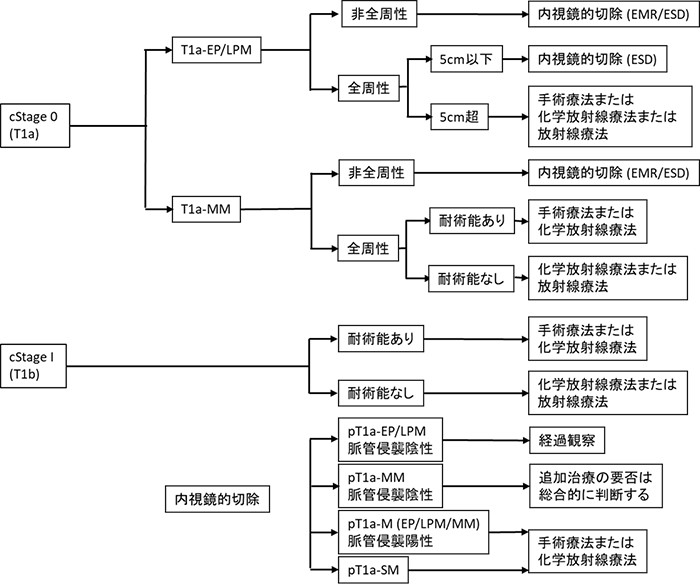

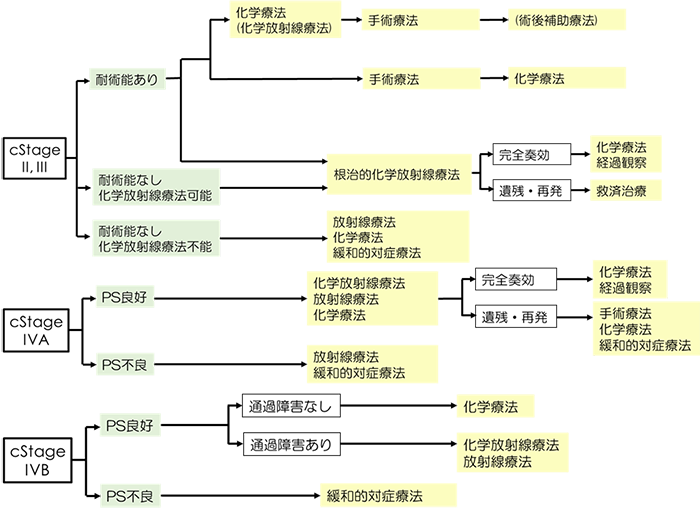

食道がん治療の基本的な方針は日本食道学会による食道癌診断・治療ガイドラインに示されています。当院でもこのガイドラインに沿って治療を行っています(図6、7)。わが国のガイドラインは食道癌取扱い規約のステージ分類に従います。

- ステージ0:がんが粘膜内にとどまりリンパ節転移を認めないもの

原則として内視鏡治療の適応です。がんが食道の全周に及び、長径も長い場合には内視鏡治療が困難な場合があり、手術や化学放射線療法の適応となります。 - ステージI:がんが粘膜下層に浸潤するがリンパ節転移を認めないもの

粘膜下層への浸潤が微妙な症例あるいはあってもわずかと考えられる症例には診断的な内視鏡治療を行うことがあります。このような症例では病理組織検査の結果で追加治療として外科的切除や化学放射線療法を行うかどうかを検討します。それ以外のステージIのがんは手術または化学放射線療法の適応となります。ステージ Iのがんに対しては手術と化学放射線療法の長期成績はほぼ同等と考えられますので、それぞれの治療の長所・短所を十分にご理解していただいた上で、どちらかの治療法を選択していただく必要があります。 - ステージII/III (T4を除く):切除可能な進行食道癌

わが国では術前化学療法後の手術が最も予後が期待される標準治療です。海外では術前化学放射線療法後の手術が標準治療です。最近の臨床試験の結果から3つの薬剤を併用する術前化学療法(DCF療法)が推奨されます。年齢や全身状態によっては、従来の2つの薬剤による治療(CF療法)などが選択されることもあります。このステージの患者さんでも手術を希望されない場合や全身状態が手術に適さない患者さんには化学放射線療法を選択する場合があります。 - ステージIII (T4)またはIVA:隣接臓器浸潤を伴う局所進行がんまたは遠隔リンパ節転移を伴う進行がん

根治的化学放射線療法が第一選択です。隣接臓器浸潤がうたがわれるものの明らかでない場合には、手術を前提として化学療法や化学放射線療法を行うことがあります。また、根治的化学放射線療法後の症例でも、遺残・再発に対して根治切除が可能であれば救済手術を考慮します。 - ステージIVB:遠隔臓器転移を伴う進行がん

原則として薬物療法の適応です。食事の通過障害等の症状がある場合には、放射線治療、食道ステント留置、胃瘻造設等の治療を加えます。 - 緩和治療はステージにかかわらず、症状に応じて適宜行っていきます。

2. 食道がんの内視鏡治療

内視鏡治療の適応

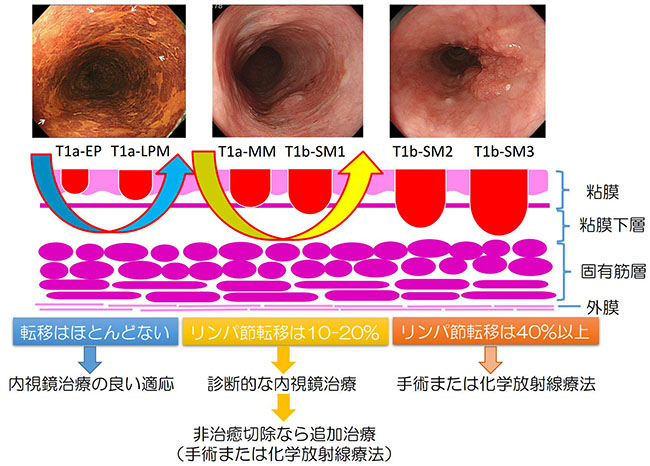

食道がんの深さが粘膜下層までにとどまるがんを食道表在がんと呼びます。食道表在がんはがんの浸潤の深さで6段階に細分類されます(図8)。このように細分化する理由は、それぞれで治療方針が異なるからです。まず、T1a-EPまたはT1a-LPMまでのがんではリンパ節転移がほとんどないため、内視鏡治療の良い適応です。T1a-MMとT1b-SM1ではリンパ節転移の頻度は10-20%です。この深さの癌では、診断的な内視鏡治療を行い、病理組織検査の結果を見て手術や化学放射線療法の適応を決めることも可能です。T1b-SM2、-SM3の病変ではリンパ節転移は40%以上に認められることから、内視鏡治療はお勧めできません。

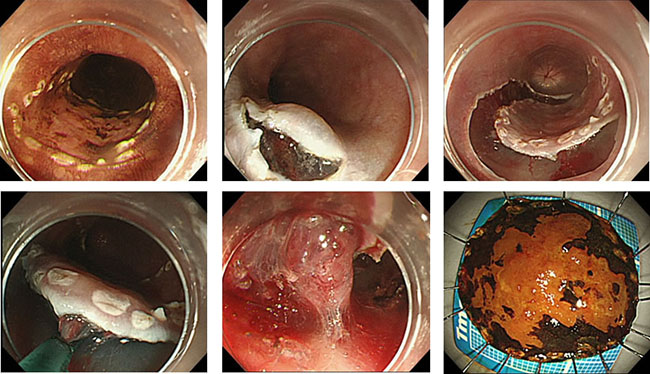

内視鏡治療の実際

内視鏡治療には内視鏡的粘膜切除術 (EMR)と内視鏡的粘膜下層剥離術 (ESD)があります。ESDは高周波メスで粘膜下層を剥離しますので、範囲の広い病変でも一括切除できるのが特徴です。出血や穿孔といった有害事象は1%程度起こりえます。食道の3/4周以上の切除となった場合には、切除後の潰瘍が治癒する過程で食道狭窄を起こすことがあります。最近ではステロイドというホルモン剤を局所に注射することで狭窄の予防を図っています。また、内視鏡下にバルーン拡張を併用することもあります。

がん研有明病院の治療実績は「内視鏡治療の成績」の項をご覧ください。

3. 食道がんの外科治療

食道がん手術の概要

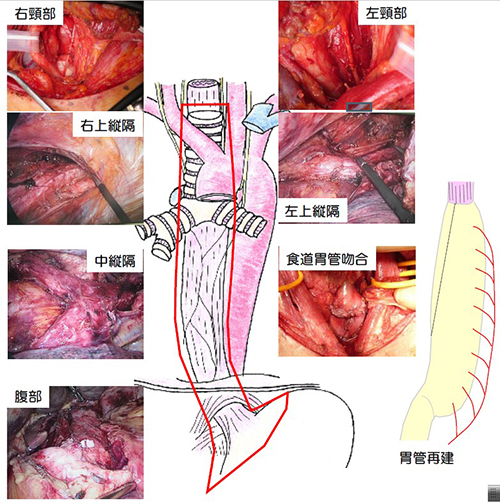

食道がんの根治手術は胸部から腹部の食道を切除し(食道亜全摘)、頸部・胸部・腹部のリンパ節を周囲の脂肪組織ごと取ってしまって(リンパ節郭清)、胃を使って再建する(胃管再建)という術式が基本です(図10)。病変の広がりや深さ、リンパ節転移の程度によって切除範囲が変わることがあります。また、胃癌等で胃が再建に使用できない場合には大腸や小腸を用いて食道を再建します。手術時間は8〜10時間かかり、術後は集中治療室 (ICU) で管理を行います。

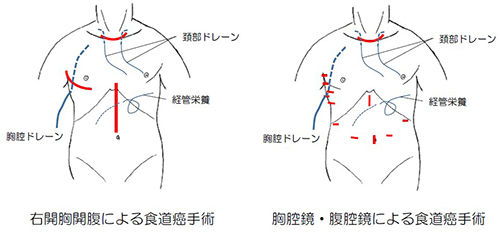

開胸開腹手術と鏡視下手術

従来は右開胸、開腹、頸部の3か所の切開から手術を行っていましたが、最近では胸腔鏡・腹腔鏡・ロボットを使用して小さな創で手術をすることが可能となりました(図11)。鏡視下やロボットによる手術の利点としては、術後の痛みが軽く早期離床が可能になること、術後肺合併症の軽減が期待されることが報告されています。

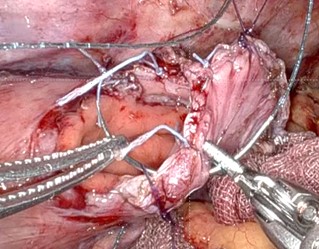

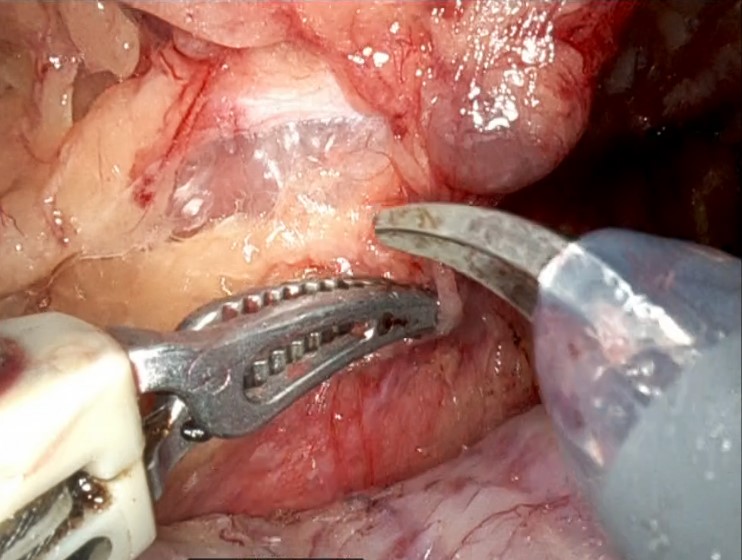

ロボット支援下食道手術

食道がん手術は手術範囲が広く、体への負担が大きい手術です。がん研では「からだにやさしい手術」を目指しこれまでに1000例を超える多くの胸腔鏡・腹腔鏡による手術を施行しています。患者さんのさらなる負担軽減を目指し2020年からロボット支援下手術を開始しました。自在に曲がるロボットアームを使用することで胸腔内吻合など難易度の高い縫合を行うことや、狭い胸腔内(特に上縦隔)でより繊細にリンパ節を郭清することが可能になりました。2024年3月現在、進行癌を含め80名を超える患者さんに施行しております。詳しくは担当医に遠慮なくお尋ね下さい。

食道がん手術の合併症と死亡率

食道がんの手術のあとには、合併症として肺炎や縫合不全、反回神経麻痺(声帯麻痺)等が起こりえます。わが国のNational Clinical Databaseの統計では食道がん術後30日以内の死亡率は1.2%、在院死亡率は3.4%です (Takeuchi H, et al. Ann Surg 2014)。2005年から2015年のがん研有明病院の手術症例1136例では術後30日以内の死亡が0.5%、在院死亡率は1.6%、在院死亡の危険性が高い根治的化学放射線療法後の救済手術症例を除くと在院死亡率は1.0%です。

食道がん術後の障害

食道がんの手術後には胃が食道の替わりとなるため、食事が貯まる「いぶくろ」の機能が障害されます。このため、一度にたくさんの食事をとることが難しくなります。多くの場合、普通の食事が摂取可能で、食事の量は術後の経過時間とともに改善しますが、術前の通りには戻りません。胃酸や消化液の逆流が起こりやすくなり、夜間に逆流を起こすと誤嚥性の肺炎を起こすことがあります。胃酸や消化液の分泌を抑える薬が必要になります。声のかすれや飲み込みにくさ(嚥下障害)が残ることもあります。

退院後の治療

手術で摘出した組織の病理検査の結果で追加治療の必要性について検討します。最近は術前治療が行われることが多いため、術後は経過観察となる場合がほとんどです。再発の早期発見のため、血液検査やCT検査、内視鏡検査等を定期的に行っていきます。

がん研有明病院の治療実績は「外科治療の成績」の項をご覧ください。

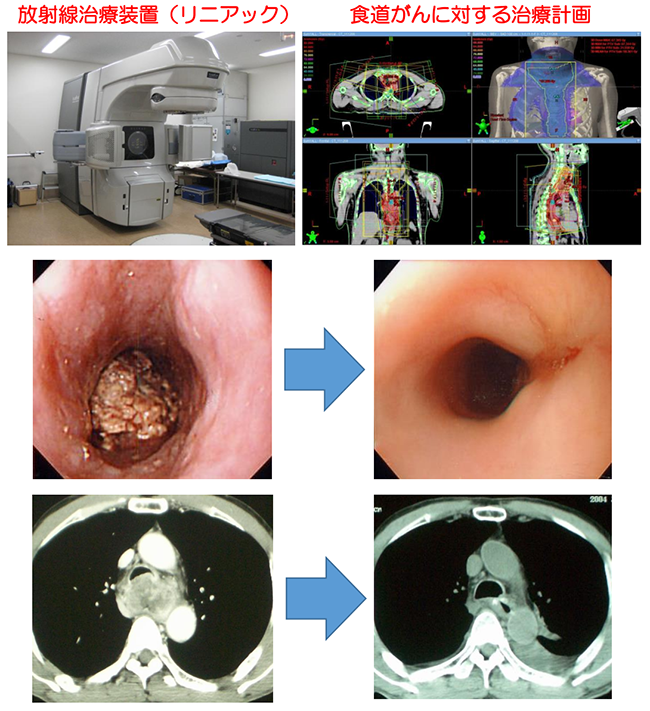

4. 食道がんに対する化学放射線療法

食道がんに対する化学放射線療法は根治を期待し得る治療法のひとつです。5-FU/シスプラチン点滴による化学療法と放射線を同時に行う化学放射線療法は放射線療法のみの治療よりも生存率が良くなります。同時併用により副作用は増えますが元気な方であれば多くの場合、耐えうる範囲です。食道を切除しないため治療後の食事の問題が手術より少ないことが長所です。

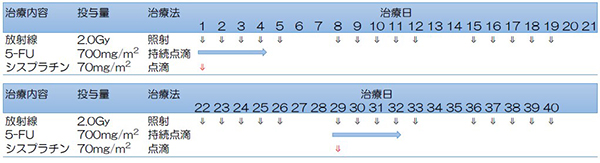

治療スケジュール(図14)

放射線治療の治療期間は約6週間で、週5回(1日1回5日間)合計28-30回、放射線線量で50.4-60グレイ(放射線の単位)の治療を行います。1回の放射線の量は1.8または2.0グレイで、約15分で治療は終わります。放射線治療の期間に、1週目と5週目に抗がん剤の点滴治療(5-FUとシスプラチン)を併用します。抗がん剤を点滴する間入院が必要で、入院期間は、7-10日間程度です。5-FUは1日あたり24時間、4日間連続して点滴で投与します。シスプラチンは5-FU投与日の初日に約2時間で点滴します。抗がん剤以外には、副作用を予防する、吐き気止めなどの点滴も行います。

放射線治療による一般的な副作用として、治療中の食道炎、皮膚炎などがあります。また治療後に遅れて出現する副作用、後遺症として放射線肺臓炎、胸水貯留、心嚢水貯留などが問題となることがあります。食道がんに対する放射線治療に関するより詳細な情報は当院の放射線治療部のホームページもご参照ください。

点滴がない放射線治療のみの間は、体調が落ち着いていれば、外来通院が可能です。治療期間中は、およそ1週間に1回の定期的な血液検査を行います。

放射線治療終了後

治療効果判定のために、治療終了日から1-2ヶ月後に内視鏡検査、CT検査等を行います。治療効果があった場合には5-FUとシスプラチンの点滴治療を1-2ヶ月毎に2回以上追加します。これも1回あたり7-10日間程度の入院が必要になります。

追加の化学療法が終了し、がんが消えていれば、その後は定期的な検査を行い、再発しないかの経過観察を行います。がんが消えずに残っている場合には、可能であれば残ったがんに対し、手術治療や内視鏡治療を考慮します。

がん研有明病院の治療実績は「化学放射線療法の実際」の項をご覧ください。

5. 食道がんに対する化学療法

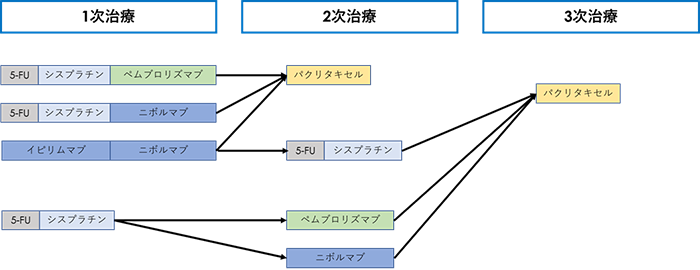

初回治療(1次治療)としてペムブロリズマブ+5FU+シスプラチン療法、ニボルマブ+5FU+シスプラチン療法またはニボルマブ+イピリムマブ療法が推奨されています。2次治療はパクリタキセル療法、1次治療としてイピリムマブ+ニボルマブ療法が選択された場合には2次治療として5-FU+シスプラチン療法も選択肢となります。1次治療として5-FU+シスプラチン療法が選択された場合には2次治療としてニボルマブまたはペムブロリズマブ療法が用いられます。3次治療はタキサン系(ドセタキセルもしくはパクリタキセル)が使用されていない場合にパクリタキセル療法を行います。治療成績はまだまだ満足できるものではありません。そのため、様々な臨床試験が行われております。今後、新規薬剤の承認が期待されています。

がん研有明病院の治療実績は「食道がんの化学療法と実績」の項をご覧ください。