- HOME

- ����Ɋւ�����

- ����̎�ނɂ���

- �X������

�X������

���L���a�@���X������f�Â̓���

���L���a�@���X������f�Â̓���

�f��

1�D�`�[�����

�̒_�X���ȁA�̒_�X�O�ȁA�摜�f�f����a�����Ȃǂ��܂߂�“�`�[���̒_�X”�Ƃ��āA���҂���ɓK�Ǝv���鎡�Â��l���A���܂��B���ɓ��ȂƊO�Ȃ͓����a���ɋΖ����Ă���A��ɏ��������Ȃ���f�Â��s���Ă��܂��B

2�D�f�f�A����

�X������͐i�s�̑���������ᇂ̑�\�ł���A���}�ɐi�s�x�̕]�����s���A��p�������͉��w�Ö@�̕��j�����肵�܂��B��p�\�ł����Ă����w�Ö@���s���邱�Ƃ���ʓI�ƂȂ��Ă���A�v���ȕa�������̏�ʼn��w�Ö@���J�n�ł���悤�ɂ��Ă��܂��B����A���f���Ɏ�p�s�\�Ɣ��f���ꂽ���҂���ɑ��Ă��A���w�Ö@��ϋɓI�ɍs���Ȃ���A�t�������ꍇ�ɂ͎�p�̉\����Nj����Ă��܂��B

3�D�����ƗՏ��̉˂���

����f�Â̌���̂��߂ɁA���҂���̎���I�ȋ��͂ɂ��Տ������͕s���ł��B�f�f�E���Âɂ�����ƂƂ��ɁA���ӂ̂������������҂���Ɋւ��ẮA�V�������Ö@�A��p��Z�Ȃǂ̗Տ��������ϋɓI�ɍs���Ă��܂��B

����

1. �l�X�Ȏ�@�ɂ��f�f�A�_�ǕǁE�����Ǖǂɑ��鎡��

���Ȃł́A��Ƃ��āA�f�f�A���t�E�����Ǖǂɑ���X�e���g���ÁA��p�ȊO�̎��ÂƂ��Ẳ��w�Ö@��S�����܂��B�f�f�ɂ����ẮA�X����̉\�����^��ꂽ���_����f�Â��s���A�ʏ�s���镠�������g������CT�����AMRI/MRCP�����ɉ����A�����g������(EUS)���������EUS�����h�z������(EUS-FNA)���s���Ă��܂��B�X����ɂ��_�ǂ��l�܂�ǐ����t�ɑ��ẮA�������I�t�s���_���X�Ǒ��e(ERCP)�ɂ��_�ǃX�e���g���Â�v���ɍs���Ă��܂��BERCP�ɂ��_���h���i�[�W������ȏǗ��\��w���ǂȂǂ̕�������a�Ԃɂ���ẮAEUS��p�����o�����ǓI�Ȓ_�ǃX�e���g���Â��s���Ă���܂��B�܂��A�X����ɂ��\��w�����l�܂�����Ǖǂɑ��ẮA�������I�ɏ\��w���X�e���g�𗯒u���A���҂���̐����̎��̌��エ��ё����̉��w�Ö@�����ɓw�߂Ă��܂��B

2�D���L���ȉ��w�Ö@�̒Nj�

�X����ɑ��鉻�w�Ö@�́A���X�ɐi�����Ă���Ƃ͂����g�p�\�Ȗ�܂̎�ނ����̐��т��\���Ƃ͌������A�V���Ȏ��Ö@�J���̂��߂ɁA�����̕a�@�����͂��đ吨�̊��҂���̎Q���̂��Ƃɍs����Տ��������s���ł��B�������́A��Ɋ��҂���ɓK�����W�����Â��ɂ���ƂƂ��ɁA���{�����Տ������⎡���i��Ǝ哱�Տ������j�ɂ��ϋɓI�ɎQ�����A����l�̎��Â�ʂ��āA��葁���A�����̊��҂���ɐV���Ȏ��Ö@���Ҍ����邱�Ƃ�ڕW�Ƃ��Ă��܂��B

�O��

1�D������߂Ȃ��O��

�������Őf�f�\�ȏ����ǂ̈�����ᇂƈقȂ�A�̂���E�_������E�X����̐i�W���摜�����Ŕ��f���邱�Ƃ͎��ɍ���Ȃ��Ƃ�����܂��B�܂���p�K�����{�݂ɂ��قȂ�̂�����ł���A����a�@�Ŏ�p���ł��Ȃ��Ƃ����Ă��ʂ̕a�@�ł͎�p���ł���Ƃ������Ƃ��܂�ł͂���܂���B��p�̌o����Z�ʂ̂ق��A��t�̍l�������傫����p�K���ɉe������̂��̒_�X�O�Ȃ̗̈�ł��B��X�͓����ł����Ă��O�ȓI�ȗ��ꂩ���p�̉\�����Ō�܂ŒNj����܂��B“������߂Ȃ��O��”�����b�g�[�Ƃ��A���҂���ƂƂ��ɁA����ɗ����������ĎQ��܂��B

2�D�o���̏��Ȃ���p��S�����Ă��܂�

�̂���E�_������E�X����͂��Ȃ��̒��̍ł����G�ȕ��ʂɂł��A��p�����ɕ��G�Ő؏�������ł���A�o���ʂ������Ȃ肪���ł��B�������O�Ȉ�̏K�n������Z�ɂ��܂��܂Ȉ�Ë@���g�ݍ��킹�邱�ƂŁA��p���̏o�����ł��邾�����Ȃ��Ȃ�悤�H�v���Ă��܂��B�o���̂����Ȃ���p�͈��S�����m�Ȏ�p�ɂȂ���܂��B���ǂ��ꏏ�ɐ؏�����g���p���畠�o����p�Ƃ������ɏ��������łł����p�܂ʼnߕs���̂Ȃ��p����I�����Ă��܂��B

�X������̎��Â̎���

�i�s�X����ɑ���W�w�I����

�ߔN�̉��w�Ö@�̐i���ɂ��A�X����̎��Â͎�p�Ɖ��w�Ö@��g�ݍ��킹�邱�Ƃ��W���ƂȂ��Ă��܂��B���@�ł́A2000�N�����p��̕⏕���w�Ö@�i�Ĕ��\�h�̂��߂̍R������Áj�ɐϋɓI�Ɏ��g�݁A��N�P��p�ƌ������X����؏�������S�ȕ⏕���w�Ö@����Ă��܂����B

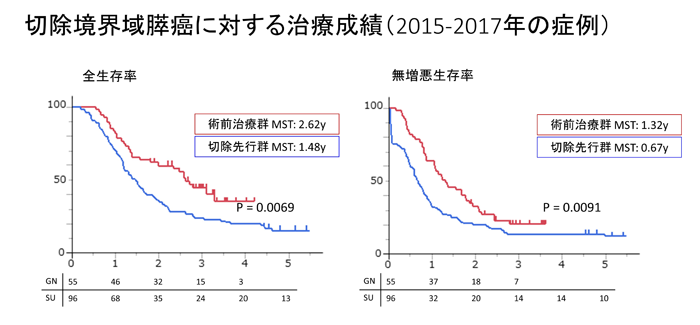

2015�N�ȍ~�A�X����ɑ��ĐV���ȍR����܂��ی����F�ƂȂ����̂��_�@�ɁA����Ȃ鎡�Ð��ь���̂��߁A��v���ǂւ̐Z�����^����A�؏��\���E��iBorderline resectable, BR�j�X�����A��ᇃ}�[�J�[�ł���CA19-9�l�����l�̊��҂���ɑ��āA�p�O���w�Ö@�i�Q���V�^�r���E�i�u�p�N���^�L�Z���GGnP�Ö@�j→�؏�→�⏕���w�Ö@�iS-1�Ö@�j�ɂ��W�w�I���Â����{���Ă��܂��BGnP�Ö@�́A�������ɑ��ď\���Ȏ�ᇏk�����ʂ����҂ł��A�S�R�[�X�̉��w�Ö@��ɔ�r�I�Z���Ԃ��X���\��w���؏����X�̔����؏������S�Ɏ{�s�\�ł���Ƃ����A���S���ƗL�����̑o���̏����������Âƍl���Ă��܂��B���ۂɁA�{���Â��J�n���Ă���̐؏����͗ǍD�ŁA8���ȏ�̊��҂����S�ɐ؏��܂Ŏ{�s�\�ł���A���Ð��т̌���Ɋ�^����ƍl���Ă��܂��B���݂܂łɓ��헪��120��ȏ�̎��Î��т�����A�ȑO�̐؏���s����Ɣ�ׂ�2�{�߂������������тĂ��܂��B

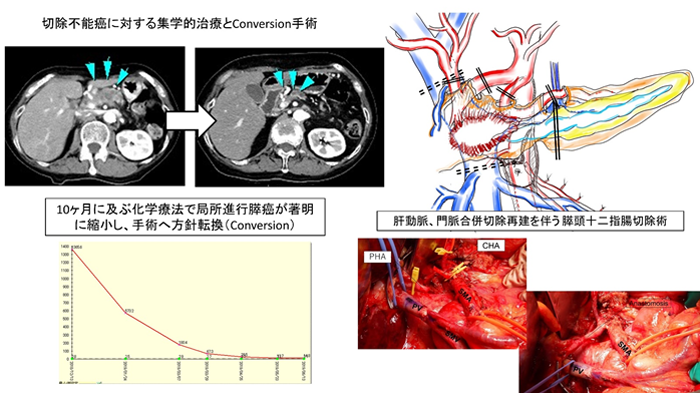

����A�ߔN�̉��w�Ö@�̐i���ɔ����A���f���_�ŋǏ��̊��̐Z���≓�u�]�ړ��Ő؏��s�\�Ɛf�f���ꂽ�X���ł����Ă��A���w�Ö@�������t�����Ď�ᇂ��k�������艓�u�]�ڂ����������肵�āA�؏����\�ƂȂ銳�҂������������Ă��Ă��܂���(Conversion�؏��Ƃ����܂��j�B���̃f�[�^�́A���f���ɐ؏��s�\�Ɛf�f����Ă��A�ŏI�I�ɐ؏��Ɏ������߂�\��������ƐM���ďW�w�I���ÂɎ��g�ފ��҂���̑傫�Ȋ�]�ƂȂ��Ă��܂��B

�܂��A��r�I�����ɏ�������������A��v���ǂւ̐Z�����Ȃ��؏��\�X���̒��ɂ��A�Ĕ����X�N�̍������҂����݂��邱�Ƃ��킩���Ă��Ă��܂��B2019�N����́A���̂悤�ɐ؏��\�Ɣ��f���ꂽ���҂���ɑ��Ă��A�p�O���w�Ö@ (�Q���V�^�r���{S-1, GS�Ö@) �����Ă��܂��B��ɍŐV�E�ŗǂƂ���鎡�Ð헪�𑁊��ɓ������A�œ���ł����X���Ɠ������҂�����T�|�[�g���ĎQ��܂��B

�O�Ȏ��Â̎���

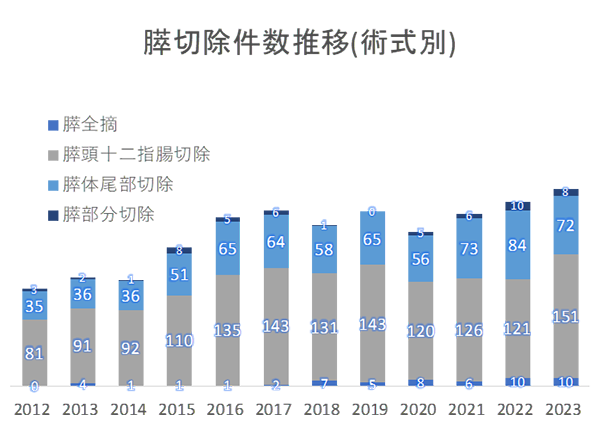

�ߋ�10�N�Ԃɍs�����X�؏���p�����������܂��B���@�ł́A�ق��̕a�@�Ŏ�p�s�\�Ɛf�f����Ă��痈�@�������������A���̂悤�Ȋ��҂���ɑ����p���������肪���Ă��܂����B���݂ł͔N��200���O����X�؏��p���s���Ă��܂��B��p�̈��S����ۂ��A�\�Ȍ��荪����ڎw������p���s���ƂƂ��ɁA���ȁE���ː��ȁE�ɘa�P�A�ȂƂ��A�g�����`�[����Â��s�����ƂŁA�X����̍�����ڎw���Ă��������ƍl���Ă���܂��B

�X����̎�p�̍����ǂɂ́A�X�tᑁE�_�o���̉����E�ݓ��e�r���x���i�p�サ�炭�݂̓����������Ȃ�H�����ł��Ȃ��Ȃ鎖�j�E�o���E������A�X���\��w���؏����s�����ۂ̒_�`�R�E�_�lj��Ȃǂ�����܂��B���ȂŎ�p����ꂽ���̍����ǂɂ���X������p�����S����0.5���ȉ��ł��B

���Ȑf�Â̎���

1�D�X����ɑ��鉻�w�Ö@

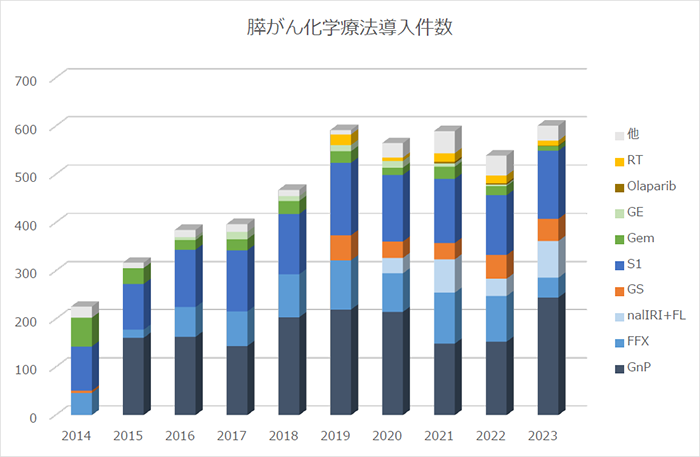

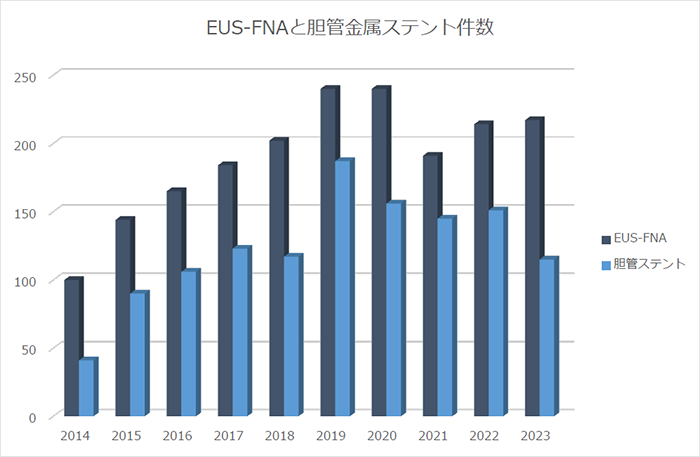

2014�N����2023�N�܂ł��X����ɑ��鉻�w�Ö@�̓��������̐��ڂ������܂��B2019�N�ɏp�O���w�Ö@�̗L�p����������A�p�O���Â̌������������Ă��܂��B�p�O�ɂ́A�Q���V�^�r��+S1(GS)�Ö@��Q���V�^�r���{�i�u�p�N���^�L�Z��(GnP)�Ö@���A�p��̍Ĕ��\�h�ړI�̕⏕�Ö@�Ƃ��Ă�S-1�Ö@���s���Ă��܂��B����A�؏��s�\�E�Ĕ�����ɑ��ẮA�ꎟ���ÂƂ��ẮA�C���m�e�J���{�I�L�T���v���`���{�t���I���E���V���{���{�z���i�[�g(FOLFIRINOX)�Ö@�܂���GnP�Ö@���s���Ă��܂������A�ŐV�̗Տ������̌��ʂɂ���Ƃ���GnP�Ö@��p����悤�ɂȂ��Ă��܂����B���ÂƂ��ẮA���|�\�[���^�C���m�e�J���{�t���I���E���V���{���{�z���i�[�g(nIRI+FL)�Ö@�𒆐S�ɍs���Ă��܂��B

2�D�X����ɑ���������f��

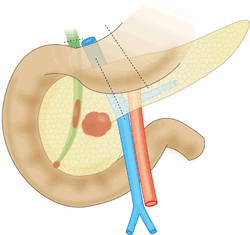

�X����̊m��f�f�̂��߂ɂ͑g�D�̍̎悪�K�v�ł��B�X���͈݂̗����ɂ���A�\��w���ɗאڂ��鑟��ł��̂ŁA�������̐�[�ɒ����g���u�̕t���������g������(EUS)��p���Ĉ݁E�\��w�������ᇂ���h����AEUS-FNA����ʓI�ł��B

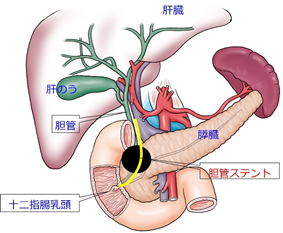

�܂��A�X���̉E���i�X�����j�ɂł����X����͂����Β_�ǂɐZ�����ĉ��t�����܂��B���̏ꍇ�A�_�ǂɃX�e���g�𗯒u���Ē_�`�̗�����m�ۂ���K�v������A�����X����ɂ����ẮA���a�̑��������X�e���g���L�p�ł��B����10�N�Ԃ�EUS-FNA�ƒ_�Nj����X�e���g�����̐��ڂ������܂��i�X����ȊO�̃f�[�^���܂݂܂��j�B

���L���a�@���X����

�X����ɂ��Ă̒m��

�X����Ƃ�

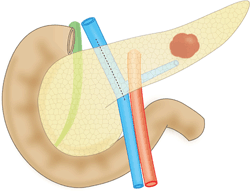

�X���͈݂̌�둤�Ɉʒu���钷��20cm ���炢�̍��E�ɍג�������ŁACT �̉摜�ł݂�ƂЂ炪�Ȃ́u�ցv �̎��Ɏ��Ă��܂��B�X���̉E���͓����ƌĂ�A���[�̍ג��������͔����A�����Ɣ����̒��Ԃ̕����͑̕��ƌĂ�܂��B�X���ɂ͐H�ו����������镪��t�i�X�t�j������͂��炫�i�O����j�ƃC���X�����Ȃǂ̃z������������͂��炫�i������j������܂��B�X�t�̗��ꓹ���X�ǂƂ����A�X�ǂɂ͐�ł����{���ɑ���������X�ǂƁA�x���ɑ������镪�}�X�ǂ�����܂��B�O�����S������זE�i�B�[�j���炵�ݏo�����X�t�͕��}�X�ǂ�����X�ǂɒ������܂�A�������瓪���ւƎ��X�ǂ𗬂�āA�Ō�ɏ\��w���ɕ��傳��܂��B��ʂ��X����ƌĂ�Ă���̂͂����X�ǂ��甭����������ŁA���I�ɂ͐Z�����X�NJ��A���K�I�ɂ͒ʏ�^�X���Ƃ��Ă�Ă��܂��B�X���ɂł����ᇂɂ́A���̂ق��ɁA�X�Ǔ��ł������������ɐi�s���n�߂�A�X�Ǔ�������S�t��ᇁiIPMN�j�A�B�[���甭������B�[�זE���A������זE���甭�������X�_�o�������ᇁA�X�E(�������܂ޑ�)�̌`�Ԃ��Ƃ���t���X�E��ᇁE�S�t���X�E��ᇁE�[�����U�������ᇁA�������̕s���ȑތ`���X���Ȃǂ�����܂��B���f���Ŕ�r�I�悭�w�E������X�X�E��IPMN�ɂ��ẮA��������Q�Ƃ��������B

�X����늳�Ґ�

�䂪���ɂ������X����̎��S�Ґ��́A�x����E�݂���E�咰����ɂ���4�Ԗڂɑ����A2023�N�ɂ͖�40,000�l���X����ŖS���Ȃ��Ă��܂��B�N��ʂł�60���납�瑝�����A����ɂȂ�قǑ����Ȃ�܂��B�ߔN�̍���Љ�̐i�s�ƂƂ��ɔ��ɑ������Ă���A�늳�Ґ��i�V���ɐf�f����銳�Ґ��j���Ǝ��S�Ґ��͂قړ������̂������ŁA�X����̐������͎�v�Ȃ���̒��ōł��Ⴍ�Ȃ��Ă��܂��B

�X����̊댯���q

�X����̊댯���q�Ƃ��āA�i���E���A�a�E�X����̉Ƒ����i�e�E�Z����X����̕������邱�Ɓj�A�X�X�E�A�����X���Ȃǂ��m���Ă��܂��B�i���͖��炩�Ȋ댯���q�ł����A�։�����10�N���x���X�����̃��X�N�͌��N�Ȑl�Ɠ������x�܂ʼn�����Ƃ����Ă��܂��̂ŁA������ł��։��͒x������܂���B���A�a�Ɋւ��ẮA�������X���������ƂȂ��Ă���ꍇ������A���A�a�̐f�f���ɂ��X����̌�������悤�ɂ��܂��傤�B�ߐe�҂��X����̕�������ꍇ�A���ɕ������̏ꍇ�ɂ́A���g���X����ɂȂ�\���������Ȃ�܂��̂ŁA����I�Ȍ��f�������߂��܂��B�X�X�E���X�Ǔ������S�t����ᇁiIPMN�j���w�E���ꂽ��������I�ɉ摜������������悤�ɂ��ĉ������B

�Ǐ�

�X�����ɂł����X����͏������Ă��_�`�̗��ꓹ�i�_�ǁj���Ԃ��Ē_�`�̗�����������āA���t�������N�������Ƃ�����܂��B���̂悤�ȉ��t�i�ǐ����t�Ƃ����܂��j���X�����̂��������ɂȂ�܂��B���t�ȊO�̏Ǐ�́A�݂̂������w�����d�ꂵ���Ƃ��A�Ȃ�ƂȂ������̒��q���悭�Ȃ��Ƃ��A�H�~���Ȃ��ȂǂƂ������R�Ƃ������̂������A�X���^���邱�ƂȂ��o�߂��邱�Ƃ����Ȃ�����܂���B���A�a�̋}�Ȉ������X������^���Ǐ�̂ЂƂł��B���Ȃ��₹�Ȃ��̒ɂ݂�̏d�̌����Ȃǂ��݂��܂��B�f�Ï���a�@�Łu�݂��ɂ��v�Ƒi����ƁA�����������i�݃J�����j�݂̂��s���A���܂��܌������������݉���y�x�̋t�����H�����Ȃǂ̎��Â𐔃������ꂽ��ɁA�Ǐ��P���Ȃ����Ƃň݈ȊO�ׂ��X����̐f�f�Ɏ���Ƃ������Ƃ����X����܂��̂ŁA�����̂����݂��݂̒ɂ݂Ǝ��Ȕ��f���Ȃ��悤���ӂ��ĉ������B

�f�f

�X������^�����ꍇ�A�܂��s����͎̂�ᇃ}�[�J�[���܂߂����t�����ƕ��������g�����╠�� CT �����AMRI/MRCP�����Ȃǂ̉摜�f�f�����ł��B

�X����̑�\�I�Ȏ�ᇃ}�[�J�[�� CA19-9�ł��BCA19-9�����l�̏ꍇ�A�X������^���ĉ摜�������s���܂����ACA19-9�͂����Ί��ȊO�ł����l���������Ƃ��o���Ă����Ă��������B���������g������MRCP�����ł́A�X���̂��̂̑��݂̂ق��A�X����̑��݂�����������X�ǂ̊g���̗L���Ȃǂ��d�v�ȏ����ł��B���eCT ���X����̑��ݐf�f�ɂƂĂ����ɗ����܂��B���̂ق��A�������X������݂��邽�߂ɁA�݁E�\��w���������X�������܂Ȃ��ώ@���钴���g������(EUS)���������ɗL�p�Ȍ����ł��B

�����̉摜���X���^��ꂽ�ꍇ�́A�����g�����������h�z������(EUS-FNA)�ɂ��a�������������邱�Ƃɂ��A�m���Ȑf�f�ɔ��邱�Ƃ��\�ł��B�摜�ő������Ȃ������Ȃ�����^���ꍇ�ɂ́A�������I�t�s���X�Ǒ��e(ERCP)�ɂ���X�t�זE�f�������s�����Ƃ�����܂����A���ɍ�������ERCP��}���X�����d�lj����邱�Ƃ����邽�߁A���ՂȌ����͔����Ȃ���Ȃ�܂���B

�i�����N�F�_�XIVR�j

�a���f�f

�X����̕a�����ނɂ́A���ە���(���ۑ���A��:UICC�C��8��)�ƍ�������(�X���戵���K��C��8��)������܂��B��������A��{�� �X���̂��̂̊g����iT���q�j�A�X���ߖT�̃����p�ߓ]�ڂ̗L���iN���q�j�A���u�]�ڂ̗L���iM ���q�CM1�F�]�ڂ���j����\������܂��B2016�N��UICC��ɍ��킹��`���X���戵���K��7�łɉ������ꂽ���̂́A���̌��UICC�����8�łɉ�������AT���ނ̒�`��AN���q�̎�舵���ȂǁA�Ăї��҂���v���Ȃ��������o�Ă��Ă��܂��܂����B�Ⴆ�A�X���̕\�ʋ߂��ɂł����X�O�Ɋg����1.5cm���X����́A���ە��ނł�T1��Stage IA�ɂȂ�܂����A�������ނł�T3��Stage IIA�ƂȂ�܂��B�X�e�[�W�̘b������Ƃ��́A�ǂ̕��ޖ@��p���Ă��邩�ɒ��ӂ��K�v�ł��B

����A�X���戵���K���7�łł́A��p�ł��邩�ǂ����ɒ��ڂ����u�؏��\�����ށv�Ƃ������ނ��V���ɉ����܂����B���̕��ނ��X���̐i�s�x�����ɃC���[�W���₷���A���Õ��j�ɂ���������̂ŁA����f�Âɂ����Ă͑����̎{�݂ł��̕��ނ��p�����Ă���Ǝv���܂��B����ɁA2023�N�ɉ������ꂽ�X���戵���K���8�łł́A�����p�߂̖��̂��ύX����A�̈惊���p�߂ʕʂɒ�`�������Ƃɉ����A���o�זE�f�z�������u�]�ڂƒ�`����܂����B

| T | N | M | |

| Stage 0 | Tis | N0 | M0 |

| Stage I A | T1 | N0 | M0 |

| Stage I B | T2 | N0 | M0 |

| Stage II A | T3 | N0 | M0 |

| Stage II B | T1�`3 | N1 | M0 |

| Stage III | T1�`3 | N2 | M0 |

| T4 | N0�`2 | M0 | |

| Stage IV | T1�`4 | N0�`2 | M1 |

| Tis: ������ T1: 2cm�ȉ�, T2: 2�`4cm, T3: 4cm�� T4: ���o�����A�㒰�Ԗ������A����с^�܂��͑��̓����ɐZ�������� N0: �̈惊���p�߂Ȃ�, N1: ��1�`3��, N2: ��4�ȏ� |

|||

| T | N | M | |

| Stage 0 | Tis | N0 | M0 |

| Stage I A | T1 | N0 | M0 |

| Stage I B | T2 | N0 | M0 |

| Stage II A | T3 | N0 | M0 |

| Stage II B | T1�`3 | N1 | M0 |

| Stage III | T4 | N0�`1 | M0 |

| Stage IV | T1�`4 | N0�`1 | M1 |

| Tis: ������ T1: �X������, 2cm�ȉ�, T2: �X������, 2cm�� T3: �X�O�i�W������A���o�����������͏㒰�Ԗ������ɋy�Ȃ����� T4: ��ᇐZ�������o�����������͏㒰�Ԗ������ɋy�Ԃ��� N0: �̈惊���p�߂ɓ]�ڂȂ�, N1:�̈惊���p�ߓ]�ڂ��� |

|||

| R (Resectable, �؏��\) |

| BR (Borderline resectable, �؏��\���E) |

| �@BR-PV: �㒰�Ԗ��Ö�/�喬��180�x�ȏ�̐ڐG�E�Z�� (�\��w���������Ȃ�) |

| �@BR-A: �㒰�Ԗ��������邢�͕��o������180�x�����̐ڐG�E�Z�� ���̓����ɐڐG�E�Z�����邪�A�ŗL�̓���/���o�����ɐڐG�E�Z���Ȃ��@ |

| UR (Unresectable, �؏��s�\) �@UR-LA (�Ǐ��i�s): BR�̊������� �@UR-M (���u�]��): M1 |

���Ö@

��p�Ö@

��p�Ö@�́A�����i�a�C�����S�Ɏ������Ɓj��ڎw���B��̎��Õ��@�ł���A�a�C�����������ƌ����Ă��ߌ��ł͂���܂���B�؏��̕��@�́A�a�C�̔��������ꏊ�ɂ���āA�ȉ��̂悤�ȕ��@���I������܂��B

�X���\��w���؏��p

�X�����Ɏ�ᇂ�����ꍇ�ɁA�\��w���E�_�ǁE�_�X���܂߂��X������؏�������@�ł��B����a���݂̂Ȃ炸�A�]�ڂ���\���̂��郊���p�߂��\��w����_�ǎ��͂ɂ����݂��邽�߁A�����̑��킲�ƈꏏ�ɐ؏����܂��B�݂͏o���̈ꕔ��؏�������@�Ɖ���������@������܂��B�X�������͉͂�U�w�I�ɂ����G�ŁA���x�ȋZ�p��v���܂��B�܂��A�����͂ɍL�����Ă���ꍇ�ɂ́A���͂ɂ��錌�ǂ⒰�ǂȂǂ������؏����邱�Ƃ�����܂��B������O�ȗ̈�ł͑傫�Ȏ�p�ƍl�����܂��B���̕��A�p��̍����ǂ̕p�x�������A���ɐ����̊댯������d�Ăȍ����ǂɂȂ���\�������邱�Ƃ��悭�������K�v������܂��B�u�X���f�ÃK�C�h���C���v�ł́u�X���\��w���؏��p�Ȃ��X���ɑ���O�ȓI�؏��p�ł́A��p�Ǘᐔ�����ȏ゠�����̂���{�݂ł͍����ǂ����Ȃ��X��������A�����ǔ�����̊Ǘ����D��Ă���Ɛ��@�����v�Ƃ��A�u�X���\��w���؏��p��N��20��ȏ�{�s���Ă���{�݂�high volume center�v�Ƃ��āA���Â��邱�Ƃ𐄏����Ă��܂��B

�����X�؏��p

�X�������Ɏ�ᇂ�����ꍇ�A�X���̑̔���������X���ɕt�������B����؏�������@�ł��B�ǐ������ł�����B�����������邱�Ƃ�����܂����A�X���̏ꍇ�͕a�ς̐؏������łȂ��A���͂ɂ��郊���p�߂̐؏��i�����p�ߊs���ƌ����܂��j���K�v�ɂȂ�܂��̂ŁA�B�����E�o����K�v������܂��B

�X�S�E�p

�a�����X�������L�Ăɐ苒����ꍇ�A�X�S�E�p���K�v�ɂȂ邱�Ƃ�����܂��B�������A�X�����L����O����@�\�i�����y�f�傷��j����ѓ�����@�\�i��ɃC���X�����ɂ�錌���R���g���[������)�������邽�߁A��p��ɂ́A�X�����y�f�܂̓�����A�����l���R���g���[�����邽�߂ɃC���X�����̒��˂��ꐶ�K�v�ɂȂ�ȂǁA�p��̐����̎��Ɏx������������Ƃ������p���ł��B�������A���͉��X�y�f��(�p���N���A���p�[�[�Ȃ�)��A�����^�C���X�������܂̊J���ɂ��A�p��̐����̎������قǒቺ���Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���A�Ǐ��i�s���ł��p�O���Â���������Ƒt���������҂���ł́A�ϋɓI���X�S�E���s���č����؏���ڎw�����Ƃ������Ȃ��Ă��Ă��܂��B

�o�C�p�X��p

�����؏��ł��Ȃ��ꍇ�ł��A�݁E�\��w���⏬���������Ȃ�����A�ǂ��ĐH�����ʂ�Ȃ�����A�̑��łł���_�`������Ȃ��Ȃ�i���t�j���Ƃ�������邽�߂ɁA�I��H�i�o�C�p�X�j��V���ɑ����p�ł��B�ʏ�̎�p�ƈقȂ�A�����͊��҂ł��܂��A�̂ɉ���镉�S�����Ȃ��A�����Ɏ��̎��Ái�S�g���w�Ö@�Ȃǁj�Ɉڍs���邱�Ƃ��ł��܂��B���������Â̐i���ɂ��A��������p�����X�e���g���Â��s�����Ƃ������Ȃ��Ă��܂��B

���w�Ö@�E���w���ː��Ö@

���u�]�ڂ�L����s�\���X����ɑ���ꎟ���ÂƂ��ẮA2014�N�ȍ~�A��Ƃ��ăC���m�e�J���{�I�L�T���v���`���{5-FU�{���C�R�{����(FOLFIRINOX)�Ö@�A�������́A�Q���V�^�r���{�i�u�p�N���^�L�Z��(GnP)�Ö@���s���Ă��܂����B���҂͂قړ����̎��Ì��ʂƍl�����Ă��܂������A���@���Q�����čs��ꂽ���҂̔�r�����ɂ����āAGnP�Ö@�̐��т����ǍD�ł��錋�ʂ�2023�N�Ɏ�����A���݂ł́AFOLFIRINOX�̌��ʂ����҂����ꕔ�̏Ǘ�������āAGnP�Ö@�����I���ƂȂ��Ă��܂��B�̗͓I��FOLFIRINOX�Ö@��GnP�Ö@���ΏۂƂȂ�Ȃ��ꍇ�ɂ́A�Q���V�^�r���Ö@��S-1�Ö@�Ȃǂ̒P�ܗÖ@���p�����܂��BGnP�Ö@�̕���p�Ƃ��ẮA���S�⌑�ӊ��A�����E�֔�Ȃǂ�����܂����A�����̏ꍇ���퐶���ɑ傫�Ȏx�Ⴊ�o�Ȃ��͈͂ɂƂǂ܂�܂��B����A���Â��d�˂�ɂ�A���тꂪ�����Ȃ��Ă��邱�Ƃ�����܂��B�܂��A���Ɋ����ǂȂǂ̏d�Ăȕ���p�������邱�Ƃ����邽�ߒ��ӂ��K�v�ł��BGnP�Ɍ��炸�A���w�Ö@�͕���p�ɑς���̂ł͂Ȃ��A�h���Ȃ��悤�ɓ��^�ʂ�X�P�W���[���A���p��Ȃǂ��H�v���Ă������̂ł���A���Ì�̏Ǐ�͉��������S����ɓ`����悤�ɂ��Ă��������B��ʂɂ́A���ʂ�����A����p���y�x�ł���A���Â��p�����܂��B���ʂ������Ȃ��Ȃ����ꍇ�A�̒������肵�A���ɗL�]�Ȏ��Ö@������ꍇ�ɂ́A�����ÂɈڍs���܂��B

�a���f�f�� T4M0�i�Ǐ��i�s����j�Ɛf�f���ꂽ�ꍇ�A�R������Âɕ��ː��Ǝ˂p���鉻�w���ː��Ö@���I�����ƂȂ�܂��B�X����͔��ɓ]�ڂ��₷������ł���A���ː����Â݂̂ł͉������ʂ������Ȃ����Ƃ�������Ă��܂��B�܂��A���ː��Ǝ˂ƕ��p����R����܂Ƃ��ẮA�Q���V�^�r����������S-1�Ȃǂ̒P�܂��p�����܂��B�����̎�߂̍R����܂p�������ː��Ö@��FOLFIRINOX�Ö@��GnP�Ö@�Ȃǂ̋��߂̑S�g���w�Ö@�̂ǂ��炪�ǂ����͌��_���o�Ă��܂���B�Ȃ��A�ߔN�A�X����ɑ��ėz�q�����Â�d���q�����Â��ی����K�p�����悤�ɂȂ�܂������A����������w�Ö@�̕��p���K�v�ł��B���ː��Ǝ˂��s���ꍇ�A���Ì�1�����ȏ�o���Ă�����ː���Q���o�Ă��邱�Ƃ�����A���Ɏ��Âɓ�a���邱�Ƃ�����܂��̂ŁA���ӂ��K�v�ł��B

GnP��̓��ÂƂ��ẮA�̗͂��\���ɂ���ꍇ�ɂ́A���|�\�[���^�C���m�e�J���{5-FU�{���C�R�{����(nIRI+FL)�Ö@�܂���FOLFIRINOX�Ö@���s���܂��BnIRI+FL�Ö@�́AFOLFIRINOX����I�L�T���v���`�����A�C���m�e�J�������|�\�[���^�C���m�e�J���ɑウ�����Ö@�ŁA���ÂƂ��ėՏ������ŗL�p����������A�W�����ÂƂȂ��Ă��܂��B�ꎟ���ÂƂ���FOLFIRINOX���s�����ꍇ�ɂ́A���ÂƂ��Ă͎��GnP�Ö@���s���܂��B

����A�����Ő؏��\�{�؏��\���E�X�����Ώۂɍs��ꂽ�p�O�Q���V�^�r���{S-1(GS)�Ö@�̗Տ������ɂ����āA�ŏ������p���s�����ꍇ�ɔ�ׁA�p�OGS�Ö@���s�����Q�ł��̌�̌o�߂��L�ӂɗǍD�ł��������Ƃ���A���݂͐؏��\�Ɣ��f��������ł����Ă��A�p�O�ɉ��w�Ö@���s�����Ƃ���ʓI�ɂȂ��Ă��܂��B���@�ł́A�؏��\����ɑ��Ă�GS�Ö@���A�؏��\���E����ɑ��ẮA��苭���R��ᇌ��ʂ����҂���GnP�Ö@��p���Ă��܂��B

�܂��A��p��ɂ́A�o���R������S-1�Ö@�N�ԍs�����ƂōĔ���������̉��P������ꂽ���Ƃ���A�p��̗͉̑�҂��Ĕ��N�Ԃ�S-1�Ö@���s���Ă��܂��B

�����̉��w�Ö@�̐i���ɂ��A�����؏��s�\�Ɣ��f��������ł����Ă��A���w�Ö@�����������ꍇ�Ɏ�p�\�ȏ�ԂɂȂ邱�Ƃ�����܂��B���̂悤�Ȏ�p���R���o�[�W������p�Ƃ�сA�ߔN���ڂ���Ă��܂��B�p�x�I�ɂ�10%�O��ƌ����č������̂ł͂Ȃ��A���߂���R���o�[�W������p��O��Ƃ��ĉ��w�Ö@���s���킯�ł͂���܂��A�]�ڂ����S�ɏ��������ꍇ���ᇃ}�[�J�[�����퉻�����ꍇ�ɂ́A�S���ォ���Ă����邩������܂���B�R���o�[�W������p�ɂ�蒷���ɕa���肷��ꍇ���������A���ՂȎ�p�ɂ�葁���ɍĔ������w�Ö@���ĊJ�ł��Ȃ��܂܂��i�s���Ă��܂��A��p�����S�ɗ��ڂɏo�Ă��܂����Ƃ�����܂��̂ŁA����̈ӌ������Ƃ������߂��܂��B

�E���w�Ö@�̐���

�؏��s�\�X����̉��w�Ö@�̐��т́AFOLFIRINOX�Ö@��GnP�Ö@�̓o��ɂ��A����܂ł�6-10�������x����2�{�ȏ�ɉ������Ă��܂����B�L�ї��Ƃ��Ă͔��ɑ傫���ł����A�����Ƃ��Ă͂܂��܂������ł�����̂ł͂Ȃ��A����Ȃ鎡�Ö@�̊J�����]�܂�܂��B

�ȉ��ɑ�\�I�ȖÖ@�Ɋւ���Տ������̐��сi#�͋ߔN�̗Տ������ɂ�����ΏƌQ�Ƃ��Ă̐��сj�������܂��B

| ���W������ | ���Ö@ | �Տ���������* | |||

|---|---|---|---|---|---|

| �t�� ���� |

�������������� �i�����l**�j |

�S�������� �i�����l**�j |

������ | ||

| �ꎟ���Ái���u�]�ڗ�j | |||||

| �Q���V�^�r�� | 1�R�[�X4�T�� 1,8,15���ڂɓ_�H |

13% | 4.1���� | 8.8���� | GEST# |

| S-1 | 1�R�[�X6�T�� 1-28���ڂ� ���� |

17% | 4.2���� | 9.0���� | GEST |

| mFOLFIRINOX1) | 1�R�[�X2�T�� 1-3���ڂ� �����_�H |

32% | 5.8���� | 14.0���� | JCOG1611 |

| GnP2) | 1�R�[�X4�T�� 1,8,15���ڂɓ_�H |

35% | 6.7���� | 17.1���� | JCOG1611 |

| �ꎟ���Ái�Ǐ��i�s��j | |||||

| S-1���p���ː��Ö@ | ���ː��Ǝ�28�� �i�T5��j �Ǝ˓��ɓ���2�� |

�@ | 10.1���� | 19.0���� | JCOG1106 |

| mFOLFIRINOX | 1�R�[�X2�T�� 1-3���ڂɎ����_�H |

31% | 11.2���� | 23.0���� | JCOG1407 |

| GnP | 1�R�[�X4�T�� 1,8,15���ڂɓ_�H |

42% | 9.4���� | 21.3���� | JCOG1407 |

| ���� | |||||

| nIRI+FL3) | 1�R�[�X2�T�� 1-3���ڂɎ����_�H |

16% | 3.1���� | 6.1���� | NAPOLI-1 |

| �p��⏕�Ö@ | |||||

| S-1 | 6�T�� x�S�R�[�X 1-28���ڂɓ��� |

�@ | ���Ĕ��������� 22.9���� |

46.5���� | JASPAC 01 |

| �p�O�⏕���w�Ö@�i�؏��\�{�؏��\���E��j | |||||

| GS4) | 3�T�� x2�R�[�X 1,8���ڂɓ_�H 1-14���ڂɓ��� |

�@ | �@ | 36.7���� | Prep-02/JSAP-05 |

| ��BRCA�ψٗz����ɑ���ێ��Ö@ | |||||

| �I���p���u �yPARP�j�Q��z |

�A������ | 23% | 7.4���� | 19.0���� | POLO |

- mFOLFIRINOX�F�C���m�e�J���{�I�L�T���v���`���{5-FU�{���C�R�{����

- GnP�F�Q���V�^�r���{�i�u�p�N���^�L�Z��

- nIRI+FL�F���|�\�[���^�C���m�e�J���{5-FU�{���C�R�{����

- GS�F�Q���V�^�r���{S-1

*�Տ������̐��т́A�Ώۂ⎞��w�i�Ȃǂ̏������قȂ邽�߁A���̐��l�������đ��݂̐��т��r���邱�Ƃ͂ӂ��킵������܂���B�������͊e�����̗l�X�ȃf�[�^����a�Ԃɉ��������Ö@���ʂɌ������Ă���A���̈ꗗ�\���ȂĎ��Ö@�����肵�Ă͂���܂���B

**�����l�F�Ώێ҂�50%�����̒l������/�����l�B���ʂɂ͌l��������܂��B�܂��A�����l���Z���Ă������̐��������������ꍇ������A�����l�݂̂Ō��ʂ𑪂邱�Ƃ��K�Ƃ͂����܂���B

�E�Q�m�����

�ߔN�A����ɑ���V���Ȏ��Ð헪�Ƃ��āA�����`�q�p�l���������̃Q�m�������ɂ�肪��̌����ƂȂ��`�q�ُ�肵�A�����W�I�Ƃ������q�W�I��𓊗^����A����Q�m����Â����ڂ���Ă��܂��B

�X����̏ꍇ�A90���ȏ��KRAS�ψق����o���܂��BKRAS�ψقɂ͂������̃T�u�^�C�v������AKRAS-G12C�ψق�L����x����ɂ����ẮAKRAS�j�Q��̃\�g���V�u�̗L������������A�K�����擾���Ă�����̂́A�B�c�O�Ȃ���A�X����ł�G12C�ψق�1-2%���x�Ƌɂ߂Ă܂�ł��B�X����ł�G12D���邢��G12V�ψق������݂��܂����A2025�N3�����_�ŁAKRAS G12D���KRAS���^�[�Q�b�g�ɂ������ÊJ�����i��ł���A���ʂ��҂����B

����AKRAS�ψق�F�߂Ȃ��X����i�S�̂�10%�ȉ��j�ł́A���ÕW�I�ƂȂ��`�q�ُ킪���o�����p�x���������Ƃ��m���Ă��܂��BBRAF�ψقɑ��ẮA�������킸�ABRAF�j�Q��i�_�u���t�F�j�u�j��MEK�j�Q��i�g�����`�j�u�j�����^�\�ł��B

���̂ق��A�X�����3%���x�̊��҂���ɂ����āA���B�זE�n��i�e����q�֎p������`�q�j��BRCA1/2��`�q�ψق��݂��邱�Ƃ��m���Ă��܂��B���̏ꍇ�A�v���`�i�x�[�X�i�I�L�T���v���`���Ȃǁj�̉��w�Ö@���L���ȉ\���������A�ʏ�̉��w�Ö@�̎��Ö�I���ɂ����Ă��d�v�ȏ��ɂȂ�܂��B�v���`�i�x�[�X�̉��w�Ö@���L���ȏꍇ�A���̌�̈ێ����ÂƂ���PARP�j�Q��ł���I���p���u�̗L������������A�K�����擾���Ă��܂��BBRCA�ψق́A��p�̈�`�q�����ł���BRACAnalysis® �f�f�V�X�e���ɂ���Ē��ׂ邱�Ƃ��\�ł����ABRCA�ψق͈�`������������iHBOC�j�̌�����`�q�ł���A���ُ̈킪���������ꍇ�A�����W�̂��邲�Ƒ��̓�����A��������A�X����Ȃǂ̃��X�N���l������K�v������܂��̂ŁA��`�J�E���Z�����O���K�v�ł��BBRCA��HBOC�֘A�ɂ��Ă��Տ���`��Õ��̃y�[�W�ɏڂ�������������܂��̂ŎQ�Ƃ��������B

�Ȃ��A2024�N3�����݁A�����`�q�p�l���������ňȉ��̈�`�q�ُ킪���������ꍇ�A�����ɂ�炸�A�ی��f�ÂƂ��Ĉȉ��̖�܂��g�p�\�ł��B

- ���p�x�}�C�N���T�e���C�g�s���萫�iMSI-High�j��L����Ō`����E������ᇈ�`�q�ψٗʁiTMB-High�j��L����Ō`����F�y���u�����Y�}�u�i�Ɖu�`�F�b�N�|�C���g�j�Q��A�RPD-1�R�̖�j

- NTRK�Z����`�q�z���̌Ō`����F�G�k�g���N�`�j�u�A�����g���N�`�j�u�iTRK�j�Q��j

- BRAF��`�q�ψق�L����Ō`����F�_�u���t�F�j�u�iBRAF�j�Q��j�{�g�����`�j�u�iMEK�j�Q��j

�_�ǁE�����Ǖǂɑ������������

�_�ǃX�e���g

�X�������͂����Β_�ǂɐZ�����A�i�ǐ��j���t�̌����ƂȂ�܂��B��ʓI�ɂ́A���������g���ď\��w�����������ᇂɂ�鋷����z�����㗬�_�ǂ܂Ń`���[�u������܂��B�a�Ԃɂ���āA�@����̊O�ɒ_�`�����o�@�J�e�[�e����v���X�`�b�N�X�e���g�A����Ɍ`��L����������Ȃ�A�����a�̑��������X�e���g���g�������Ă��܂��B

�_�ǃX�e���g�𗯒u������́A�_�`��H���Ȃǂɂ��X�e���g�̕ǂ�X�e���g������\��w���t�̒_�Ǔ��t���ɂ��A�_�lj��i���M�j�������₷����ԂɂȂ�܂��B���t��_�lj����������ꍇ�ɂ͌������K�v�ł����A�a�Ԃɂ���Ă͕p��ɒ_�lj����J��Ԃ����Ƃ�����܂��B �\��w���������ɕǂ����ꍇ�ȂǁA�_�ǃX�e���g�����܂��@�\���Ȃ��ꍇ�ɂ́A�_�ǃX�e���g�̐�[�ɋt���h�~�ق��t�����t���h�~�ٕt���_�ǃX�e���g�𗯒u������AEUS��p�����o�����ǓI�ȕ��@�i�Ⴆ�A�݂���̑����̒_�ǂɐj���h���ė��҂��X�e���g�łȂ��悤�Ȏ��Áj�Œ_�ǃX�e���g�𗯒u�����肵�Ă��܂��B����ł��_�ǃX�e���g�����܂��@�\���Ȃ��ꍇ�ɂ́A�̂̊O����̑����̒_�ǂɊǂ����Ē_�`��̊O�ɓ��������u�iPTBD�j���s�����Ƃ�����܂����APTBD�̏ꍇ�A�̊O�ɃJ�e�[�e�����o���܂ܓ��퐶���𑗂邱�ƂɂȂ�܂��B

�����ǃX�e���g

�X���͏\��w���ɐڂ��鑟��ł���A�X����ɂ��\��w�����ǂ��邱�Ƃ�����܂��B�\��w�����ǂ���ƁA�H�ו����݂����ɗ���Ȃ��Ȃ�܂��̂ŁA�H�����ۂ�܂���B���̂悤�ȕa�Ԃɑ��ẮA�݂Ə����i�j���O�ȓI�ɂȂ��o�C�p�X�p�i�����p�j�̂ق��A��������p���ď\��w���̋��ɃX�e���g�𗯒u����������I�X�e���g���u�p���ϋɓI�ɍs����悤�ɂȂ��Ă��܂��B�o�C�p�X��p������Ȑi�s����ɂ����ẮA�H�����ĊJ������B��̎��Ö@�ƂȂ�܂��B�o�C�p�X�p���\�ȏꍇ�ł��A�����ɍR����܂��J�n�ł���Ȃǂ̃����b�g������܂����A�X�e���g�̏ꍇ�͒����I�ɂ͍ĕǂ̉\��������܂��B���݁A�������I�Ɉ݂Ƌ��_���x���^�̃X�e���g�łȂ��������I�o�C�p�X�p�̊J�����i��ł��܂��B

�Ĕ��̐f�f�Ǝ���

��p���ł����ꍇ�A���������҂ł���ł����A�X����͎�p����Ĕ����邱�Ƃ����Ȃ�����܂���B�Ĕ���\�h���邽�߂̎��Â�⏕�Ö@�Ƃ����܂����A�X����ł͎�p��⏕�Ö@���s�����ƂŁA��p�݂̂Ōo�߂��݂��ꍇ�ɔ�ׂĖ��炩�ɍĔ������ቺ���邱�Ƃ��킩���Ă��܂��B���݁A6�����Ԃ�S-1�Ö@���W���I�ȕ⏕�Ö@�ƍl�����Ă��܂��B

�������Ȃ���A�⏕�Ö@���s���Ă���p��̍Ĕ������S�ɗ}���邱�Ƃ͂ł��܂���B���������āA5�N�Ԃ��炢��3-4�������ƂɎ�ᇃ}�[�J�[���܂߂����t������ CT �����Ȃǂ̉摜�f�f���s���A�Ĕ��̗L�����m�F���܂��B�Ĕ��ɑ��ẮA�R����܂ɂ��S�g���w�Ö@���s���܂��B�摜��1���������̍Ĕ��ł����Ă����ۂɂ͑����̉\���������A��p�ł͊����������Ȃ��ƍl�����Ă��܂����A���w�Ö@�ɂ�蒷���Ԃɂ킽��]�ڂ��\���ɐ���ł��Ă���ꍇ�ɂ́A���ʂɂ���Ă͍Ĕ��ɑ����p���s�����Ƃ�����܂��B

������

�X����͑�\�I�ȓ����ł���A��������̒��ōł����������s�ǂł��B��p�ł�������5�N��������10-30%���炢�ł��B�]�ڂ͂Ȃ�����p�ł��Ȃ����i�K���8�ł̃X�e�[�W�V�j��1�N��������30-50�����炢�A�]�ڂ����邽�ߎ�p���ł��Ȃ����i�K���8�ł̃X�e�[�W�W�j��1�N��������10-30�����炢�ł��B