- HOME

- ����Ɋւ�����

- ����̎�ނɂ���

- ������

- ���o����

���o����

���o����ɂ��Ă̒m��

���o����Ƃ�

���J���t�@�����X�ɂ��f�f����ю��Õ��j�̌���

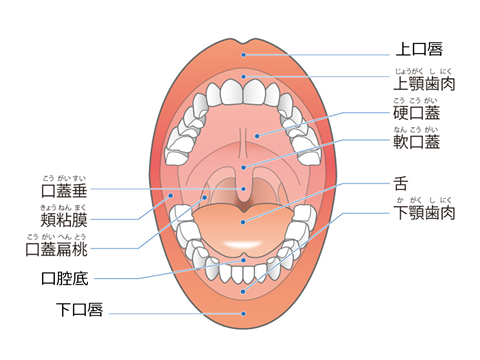

�u���o����v�ɂ͐�̂���(��(����)����)�A��Ǝ������̊Ԃɂł��邪��(���o��(���������Ă�)����)�A�������̂���(�����i���ɂ�)����)�A�j�̓����̔S���ɂł��邪��(�j�S��(���傤�˂�܂�)����)�A�゠��(���̓V��̌ł�����)�ɂł��邪��(�d���W(������������)����)�Ȃǂ��܂܂�܂��B �����̒��ł����Ƃ��p�x�̑������̂͐オ��ł����A���o����S�č��킹�Ă��S�����1�`2%��������܂���B

�Ǐ�

��ʓI�ɂ͏����̂���ł͒ɂ݂�o���Ȃǂ͂Ȃ��A�d�������肪�G���݂̂̏ꍇ�������ł��B�Ȃ��Ȃ�����Ȃ��������̏ꍇ�����ӂ��K�v�ł��B

���ۂɎ����̌��̒��ɂ���a�ς��ǐ����������S�z�̏ꍇ�͂������ŐG���Ă݂�Ɨǂ��ł��傤�B���̕����ƈ���Ė��炩�ɂ��̕������d���G���ꍇ�͈����̎�ᇂ̉\��������܂��̂ŁA����̎�f�������߂��܂��B�ڂ��Ԃ��ĐG���Ă��܂��Ƃǂ��ɂ�������������Ȃ��Ȃ�قǂ̓�炩��������͈����̉\���͏��Ȃ��ł��傤�B�オ��̍D�����ʂ͐�̗��e�̕����ŁA��[��^���̕����ɂł��邱�Ƃ͏��Ȃ��ł��B

�܂��A��̉��̕��ɂ͗L�s������t������Ƃ��鐳��̓ˋN��������܂����A����������Ɗ��Ⴂ�����������悤�ł��B���̑��A�゠��(���̓V��̌ł�����)�≺�̎������̓����ɂ͐���ȍ��̓ˋN������A����������Ɗ��Ⴂ����邱�Ƃ�����܂��B

�i�s����ł͂����肪�O���ɑ傫���Ȃ�X���̂��̂�����ΐ[���ɓ����Ă������̂�����A���Ɍ�҂̏ꍇ�͈ӊO�ɐi�s���Ă�����̂������A��ᇂ��`�����Ēɂ݂�o�����o�����邱�Ƃ�����܂��B����ɑ��傷��ƌ��t������Â炭�Ȃ�����H�������Â炭�Ȃ���������J���Ȃ��Ȃ�����A�܂����z���̃����p�߂ɓ]�ڂ��A�����̉���N�r�̃����p�߂̎�����������Ƃ�����܂��B

�f�f

���o���̕a�ς̎��f��@�o���o�R���čׂ��t�@�C�o�[�X�R�[�v�ň�����A���Ȃǂ��ώ@���a�ς̍L����Ȃǂ��m�F���܂��B�����ɐG�f�ɂ���āA�⓪���̃����p�ߎ�Ȃǂ̗L���f���܂��B

�摜�f�f

CT�����AMRI�����A�����g�����Ȃǂ��K�v�ɉ����čs���܂��B

�a���f�f

���o���̕a�ς�����ł��邩�ǂ����̐f�f�͕a�ς̑g�D�̈ꕔ������Č������̌���(�a��)�ɂ܂킵���ہA����זE���F�߂���Ίm��ƂȂ�܂��B�قƂ�ǂ̌��o����́u�G����炪��v�Ƃ�����ނ̂��̂ł��B

�a���f�f

����̐i�s�x�͑�T������W����4�i�K�ɕ������܂��B�ʏ��T���E�U���𑁊�����A��V���E�W����i�s����ƌĂт܂��B

�a���͈����̎�ᇂ̑傫��(�s)�A�z�������p�ߓ]��(N)�̑傫���␔�A�x�⍜�Ȃǂ̉��u�]��(M)�̗L���ɂ���Č��肳��܂��B

�������F

| T1 | �傫�����Q�p���[�����Tmm |

| T2 | �傫�����Q�p���Tmm���[�����P�Omm �A�Q�p���傫�����S�p���[�����P�Omm |

| T3 | �傫�����S�p�A�@�[�����P�Omm�@ |

| T4 | �אڑ���ɐZ�������� |

�����p�ߓ]�ځF

| N0 | ���������p�ߓ]�ڂȂ� |

| N1 | �����̒P���������p�ߓ]�ڂōő�a���R�p�ȉ����ߊO�Z���Ȃ� |

| N2a | �����̒P���������p�ߓ]�ڂōő�a���R�p�������邪�U�p�ȉ����ߊO�Z���Ȃ� |

| N2b | �����̑����������p�ߓ]�ڂōő�a���U�p�ȉ����ߊO�Z���Ȃ� |

| N2c | �������邢�͑Α��̃����p�ߓ]�ڂōő�a���U�����ȉ����ߊO�Z���Ȃ� |

| N3a | �ő�a���U�����������郊���p�ߓ]�ڂł��ߊO�Z���Ȃ� |

| N3b | �P�����܂��͑����������p�ߓ]�ڂŗՏ��I�ߊO�Z������ |

���u�]�ځF

| M�O | ���u�]�ڂȂ� |

| M�P | ���u�]�ڂ��� |

���Ö@

���Ö@�͌����I�ɂ͕a���ɂ�茈�肳��܂��B����ɁA����̕��ʁA�g�D�^�A�N��A�������A�����ǁA����̋@�\���ʓI�Ȍ��N��ԂɊ�Â��āA�T�d�Ɏ��Â̕��@��I�����܂��B���o����̎��Ö@�ɂ́A�O�ȗÖ@�����S�ƂȂ�A���ː��Ö@�A�R����܂ɂ�鉻�w�Ö@�A�ɂ݂⑼�̋�ɂɑ���Ǐ�ɘa��ړI�Ƃ����ɘa���ÂȂǂ�����܂��B

��p�Ö@

�قƂ�ǑS�Ă̌��o����i�G����炪��j�Ŏ�p���Ái�O�ȓI�Ȏ�@�ł������菜�����Ö@�j�����S�ɂȂ�܂��B��p�@�ɂ͈ȉ��̂悤�Ȃ��̂�����܂��B

�Ǐ��؏��p

����S�̂Ǝ��͂̐���g�D�̈ꕔ��؏������p�@�B�����܂Ŋg�����Ă���ꍇ�ɂ́A�Z���������g�D�̐؏����s���邱�Ƃ�����܂��B

�s���p

�����p�߂��̂��̂ق��̑g�D��؏������p�@�B�ŋ߂ł͏p��̌��ǂ�ጸ�����邽�߁A �����̑g�D���\�Ȍ��艷������O�ȗÖ@���H�v�����悤�ɂȂ��Ă��Ă��܂��B

����p

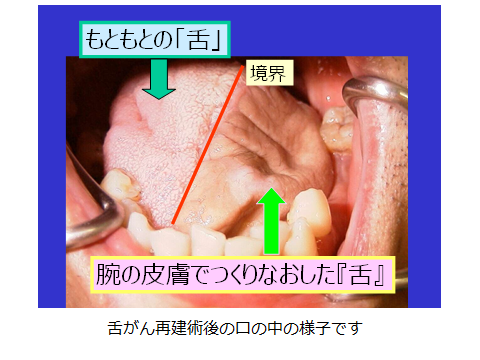

�̂̈ꕔ�̍Č����s����p�B���o������A�Ȃǂ��C�����邽�߂ɑg�D�ڐA�Ȃǂ��s�����Ƃ�����܂��B���o���̌����ɑ��ẮA�ʏ킻�̊��҂���̑̂̕ʂ̕����i�r�̔畆�\�O�r��ق₨���̔畆�\ �����ؔ�فA���̔畆�\�O�O����ڔ�قȂǁj���g���čČ����܂��B���̍ہA�p��̋@�\�ቺ���ł��邾���y�����邽�߂ɁA���܂��܂ȍČ��O�Ȃ̋Z�p����g����܂��B

���p��⏕�Ö@�Ƃ�

��p�̍ۂɊm�F�ł���S�Ă̂����؏������Ƃ��Ă��A���҂���ɂ���ẮA�c���Ă��邪��זE��S�Ď��ł����邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āA�p��ɕ��ː��i���w�j�Ö@�����{�����ꍇ������܂��B�����̉\�������߂邽�߂Ɏ�p�̌�ɍs���鎡�Â��p��⏕�Ö@�ƌĂт܂��B��ɐi�s��������ɑ��ďp��⏕�Ö@�͍l������܂��B �܂��AJCOG�i���{�Տ���ᇌ����O���[�v�j��Stage�T/�U����ɑ���\�h�s���ȗ��̈Ӌ`�������鑽�{���������ɂ��Q�����Ă��܂��B

2021-2024�N�@��p����

���o��ᇎ�p

| 2021�N | 2022�N | 2023�N | 2024�N | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| �Ǘᐔ | ���v | �Ǘᐔ | ���v | �Ǘᐔ | ���v | �Ǘᐔ | ���v | |

| �Č��Ȃ� | 59 | 111 | 48 | 116 | 74 | 140 | 80 | 131 |

| ������ | 52 | 68 | 66 | 51 | ||||

• �s���p�Ȃǂ��܂�

���ː��Ö@

��ʂɌ��o����ɑ��Ă͕��ː��Ö@�P�ƂŎ��Â���邱�Ƃ͏��Ȃ��A�p�㎡�ÂȂǎ�p�̕⏕�Ö@�Ƃ��ĕ��ː��O�Ǝ˗Ö@���s���܂��B ���o����ɑ��āA���Ǝ˗Ö@�i�������������Áj���s���{�݂�����܂��B

���w�Ö@

��ʂɌ��o����ɉ��w�Ö@���s���ꍇ�A���u�]�ڂɑ��đS�g���w�Ö@�����{����܂��B���o����ɑ��ĕa�ς��h�{���铮�����ɒ��ږ�܂𒍓����鉻�w�Ö@���s���Ă���{�݂�����܂��B��͂��̗̈�ɂ��邪��זE�ɏW���I�ɍ�p���邱�Ƃ����҂���܂��i�Ǐ����w�Ö@�j�B

�Ĕ��̐f�f�Ǝ���

�Ĕ����o����Ƃ́A���Ì�ɍĂє����i�Ĕ��j��������̂��Ƃ������܂��B

�Ĕ��͌��o�ɋN���邱�Ƃ�����A�g�̂̕ʂ̕��ʂɋN���邱�Ƃ�����܂��B�Ĕ����^��ꂽ�ꍇ�A���G�f��摜�����ȂǂŐf�f����܂��B ���Â͍Ĕ��a�ς̈ʒu��傫���A��s���Âɂ���Ă����E����܂��B

��ʓI�ɂ́A���o����̎��Ì�̍Ĕ��ł������ꍇ�A�ȉ��̂��Ƃ���������܂��B

- �ŏ��ɕ��ː��Ö@���s���Ă���A�\�ł���Ύ�p���I������܂��B

- ���̕a�ς����Â��邽�߂ɍŏ��Ɏ�p���{�s���Ă���A��p����ː��i���w�j�Ö@���l������܂��B

- ���w�Ö@�����ʓI�ł���ꍇ������܂��B

���Â̕���p�Ƒ�

����ɑ���ϋɓI�Ȏ��Âŋ�ɂ╛��p��Ȃ����Â͂قƂ�ǂȂ��Ƃ����Ă悢���炢�ł��B

�h�{�x���ɂ���

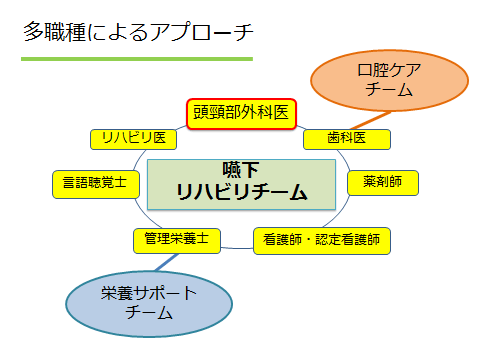

���o�́A�ېH�E�����A�\��i���t���邱�Ɓj�Ȃǂ̋@�\���i��튯�ł��B���o����̎��Âɂ��ېH�E�����A�\��Ɉ��e����^���邱�Ƃ����Ȃ�����܂���B�Ƃ��ɐېH�E�����͐������ێ������ŕs���ł��̂ŁA�����̏�Q�ɑ��Ă͂��̒��x�ɂ���ĉh�{�x�����l������܂��B�h�{�x���̕��@�ɂ͗����H�ƌo���h�{������܂��B�o���h�{�ɂ́A�ׂ��ǂ�@����ʂ��Ĉ݂Ȃǂɔz�u������A�����ɍ�����J������ʂ��Ĉ݂⒰�ǂɔz�u���āA���̊ǂ���h�{��⋋������@������܂��B

��p�Ö@

��p�ɂ�镛��p�i���ǁj�͎�ɐ؏��������ʂƔ͈́A���̊��҂������Ă�����Ƃ��Ƃ̔\�͂ɂ���āA���̎�ނƏd�Ǔx���قȂ�܂��B

�����̂��Ɛ؏���ɏd�����ǂ��o�邱�Ƃ͂��܂�Ȃ��ł��傤�B�������A�i�s����̎�p�Ő؏�����͈͂��L���Ȃ�ƌ��t��H���Ɉ��e�����o�܂��̂ŁA�e�탊�n�r���e�[�V��������Ă����ꍇ������܂��B���Ƃ��A�e��̐ېH�����P���A�^���P���Ȃǂł��B

���ː��Ö@����щ��w�Ö@

���ː����Ò��̕���p�ɂ́A�̂ǂ̒ɂ݂□�o��Q�A���t�̏o�ɂ����Ȃǂ�����܂��B

�̂ǂ̒ɂ݂́A���ÏI����͏��X�ɂ悭�Ȃ��Ă����܂����A���̊ԁA��������ɂݎ~�߂̖���g�p������A��L�̉h�{�x�����܂߁A�H�����e���H�v�����肷��(��炩���H���ɂ���A�h���̂���H���͐H�ׂȂ��Ȃ�)���ƂőΉ����܂��B�Ǐ����ꍇ�͓_�H�Ȃǂł̉h�{�Ǘ����K�v�ɂȂ邱�Ƃ�����܂��B ���o��Q����t�̏o�ɂ����͎��ÏI������c��ꍇ�����Ȃ�����܂���B�K��������ő��t�𑣂�����A���Ȃǂ��g�т��Č����������肵�Ă�����������悤�ł��B�s�̂̌��̒��̕ێ��܂��Ȃǂ��g���ꍇ������܂��B

���o�����������Ȃ�̂ŁA�������ł��₷���Ȃ�܂��B���o���𐴌��ɕۂK�v������܂��B���Ȉ�t�ɂ�蒎���̎��Â��ƎˑO���炵�Ă��炤�Ȃnj��o�q���Ǘ��������߂��܂��B

���w�Ö@

�a�C�̎�ނ⊳�҂���̔N�߁A�S�g��ԁA����܂łɎ�ꂽ���Ö@�ȂǂŎg�����܂͈قȂ��Ă��܂��B����p�͖�܂̎�ނȂǂɂ���Ă��قȂ�܂����A��ɓf���C��A�t�@�\�̒ቺ�A�����@�\�̒ቺ�A�������Ȃǂ�����܂��B�����ɑ��āA���f�܂ق���܂�_�H�A�e�튴����Ȃǂ���Ƃ��čl������܂��B���w�Ö@�̕���p�͂��܂��܂ł��B�S����t���\���ɂ��b����������������