輸血部

輸血部とは

丸山 大

輸血部長

院長補佐

血液腫瘍科部長

臨床試験支援部長

治験薬管理室長

CRC室長

輸血部では、自己末梢幹細胞・自己血を含めた輸血用血液製剤の管理と供給、輸血関連検査、副作用への対応などの業務を行い、患者さんに、治療効果と安全性を重視した、迅速かつ適切な輸血が提供できるよう努力しております。

診療内容

輸血関連業務

輸血用血液製剤(赤血球液、新鮮凍結血漿、濃厚血小板など)の赤十字血液センターへの発注

輸血用血液製剤(赤血球液、新鮮凍結血漿、濃厚血小板など)の赤十字血液センターへの発注

- 輸血用血液製剤の保管管理、手術室・病棟などへの払い出しと放射線照射

- 血液製剤の適切な在庫管理を行い、病棟や外来での輸血依頼や、手術の状況に応じて、常時必要量を払い出しできる状態にしています。

- 輸血後移植片対宿主病(GVHD)の発生を予防するために、血液製剤に放射線照射を行っています。

輸血関連検査

ABO式血液型検査

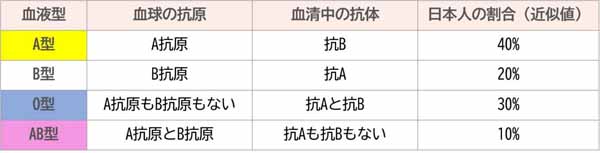

A型・B型・O型・AB型を決定する検査を行っています。 亜型が疑われる場合はその関連検査も行っています。赤血球にA、B抗原が存在するかを、判定用抗A、抗B血清を用いて検査するのを表試験(血球側検査)といい、血清中に抗A、抗B抗体が存在するかを、型の分かっているA型とB型赤血球で検査するのを裏試験(血清側検査)といいます。 一般に表試験と裏試験の結果は対照的で、赤血球にA抗原がなければ血清中に抗A抗体を持ち、B抗原がなければ抗B抗体を持つという規則に従っています。これをラントシュタイナーの法則といいます。このため抗A、抗B抗体を規則抗体または、正常抗体とよび、その他の抗体を不規則抗体といいます。

ABO 亜型とは、赤血球上の血液型抗原(A、B、H)の量が遺伝的に少なくなることによっていくつかの亜型に分類されます。一般的には、ABO血液型判定時に部分凝集がみられたり、表検査・裏検査の不一致が見られることにより発見されます。A型ではA2、A3、Ax、Am、Ael、B型ではB3、Bx、Bm、Bel、その他O型にボンベイ型、AB型にシスABなどがあります。

Rh式血液型検査

Rh(D)が陽性(+)または陰性(−)を決定する検査を行っています。Rh抗原系は非常に複雑ですが、一般には C ・ c ・ D ・ E ・ e などの抗原がよく知られています。Rh陽性(+)やRh陰性(−)という表現は、これらのうちD抗原がある場合をRh陽性(+)、ない場合をRh陰性(−)としています。日本人のRh陰性(−)の頻度は0.5%で、白人の頻度15%に比べると相当低い率となっています。Rh陰性(−)の人にRh陽性(+)の血液を輸血すると抗D抗体を産生してしまうため、Rh陰性(−)の人にはRh陰性(−)の血液を輸血する必要があります。逆にRh陽性(+)の人にRh陰性(−)の血液を輸血する場合には、D抗原を持っている人にD抗原の無い血液を輸血することになるので、抗D抗体は産生せず、臨床的・医学的に問題ありません。

不規則性抗体スクリーニング・同定検査

輸血をする前に、溶血性副作用を起こすようなABO式血液型以外の各種血液型に対する抗体(=不規則性抗体)を検出する検査です。スクリーニングで不規則性抗体の存在が確認された場合、どの血液型に対する不規則性抗体なのか同定検査を行い、安全に輸血できる血液製剤の検索や、患者さんへの情報提供を行っています。輸血時に問題となる主な不規則抗体に、抗C抗体、抗E抗体、抗Lea抗体、抗Fyb抗体、抗Jka抗体、抗Jkb抗体、抗M抗体、抗Dia抗体などがあります。

交差適合試験(クロスマッチ)

交差適合試験には、患者さんの血漿中に供血者赤血球に対する抗体があるかどうかを調べる主試験と、供血者血漿中に患者さんの赤血球に対する抗体があるかどうかを調べる副試験があります。輸血の前に、患者さんの血液と供血者の血液を混合して反応の有無をみるもので、ABO式血液型の不適合や、その他の血液型に対する不規則性抗体を検出できる方法を用いて行います。現在では主に、輸血前に血液型を2回以上検査して確定し、臨床的意義のある不規則抗体が検出されない場合において、コンピューターを用いたコンピュータークロスマッチによって適合性を確認しています。

自己血関連業務

自己血の保管管理・払い出し

自己血輸血とは、手術前もしくは手術中に自分の血液を採取しておき、手術で血液が必要になったときに、採取しておいた血液を輸血する方法です。同種血輸血による副作用を防止する最善の策でもあり、稀な血液型の患者さんの場合にも有効であるため、当院でも安全性の高い自己血輸血の実施に積極的に取り組んでいます。ご希望がある場合は主治医にご相談ください。

輸血副作用に関する情報収集

- 遡及調査のため、輸血前後の検体を一定期間保管しています。

- 輸血副作用発症時の情報収集を行い、その情報を赤十字血液センターへ報告するとともに、必要があれば詳細検査の依頼を行います。

- 輸血後の検査データーを確認し、遅発性副作用の調査や、輸血の効果の確認などを行っています。

適正な輸血療法と安全確保のための取り組み

- 日本輸血・細胞治療学会認定医による輸血療法のチェック体制

- 輸血療法委員会の開催

- 院内への輸血に関する情報の提供

- 年6回以上輸血療法委員会を開催し、適正輸血、症例検討、輸血副作用の対応、輸血療法に関連した案件を協議しています。

- 献血で賄われている貴重な血液製剤を有効利用するために、輸血用血液製剤およびアルブミン製剤の適切な使用を推進し、廃棄血液の削減に努め、より安全な輸血療法の実現に取り組んでいます。

献血の実施

輸血部が中心となって、年2回の定期的な赤十字血液センターへの団体献血協力を勧め、医師・看護師をはじめとする当院職員が積極的に献血に参加しています。また、依頼に応じて骨髄バンク登録会も開催し、献血協力と合わせて、社会貢献に力を入れています。