総合腫瘍科

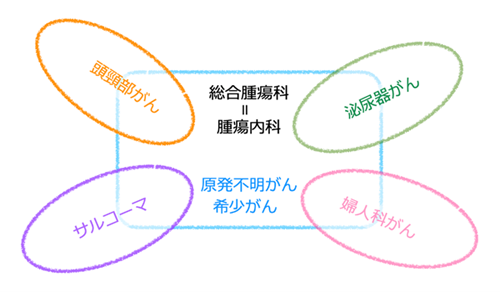

総合腫瘍科の診療体制

―泌尿器がん、頭頸部がん、骨軟部肉腫、原発不明がん、希少がん、婦人科がん―

三浦 裕司

総合腫瘍科部長

総合腫瘍科は、下記のがん種をサブスペシャリティとする腫瘍内科医で構成されています。そして、それぞれのがん種において、がん薬物療法の専門家である腫瘍内科医と、外科系の診療科(泌尿器科、頭頸科、整形外科、婦人科など)、放射線科が、ひとつのチームとして密な連携を取り、診療を行っています。

- 泌尿器がん(尿路上皮がん [膀胱がん、尿管がん、腎盂がんなど]、腎細胞がん、前立腺がん、胚細胞腫瘍 [精巣腫瘍など]、その他泌尿器臓器に発症するがんや肉腫)

- 頭頸部がん(扁平上皮癌、唾液腺がん、甲状腺がん、頭頸部希少がんなど)

- 婦人科がん(卵巣がん、子宮体がん、子宮頸がん、胚細胞腫瘍、婦人科希少がんなど)

- 骨軟部肉腫(骨肉腫、ユーイング肉腫、横紋筋肉腫、脂肪肉腫、平滑筋肉腫など)

―原発不明がん、希少がんー

がん診療は、臓器別診療科の体制で行われることが多いです。しかしながら、このような体制では、元々の発生臓器が不明である「原発不明がん」や非常に発生頻度が低い「希少がん」の患者さんの受け入れが難しい場合があります。当院では、このような臓器別診療の枠では捉えることが難しい患者さんが、取り残されることがないように、臓器横断的ながん種の知識と経験を持つ総合腫瘍科の腫瘍内科医スタッフが、これらのがん種の診療を担当します。

総合腫瘍科のCore values

- Integrity: 真摯な態度で向き合おう

- Discovery: 新しいものを見つけに行こう

- Devotion: 思いやりの心で人のためになることをしよう

人と科学に誠実に向き合い、世界を少しでも良くするためにチャレンジし、そして医療とそれに関わる全ての人への献身を旨とする、そのようなチームでありたいと思っています。

総合腫瘍科のミッション

- 科学的根拠、豊富な経験、医療者としての良心を基盤とし、多職種チームで検討したHigh qualityな治療をがん患者さん一人一人に届ける

- 臓器別のがん診療という枠組みにとどまらず、希少がんや原発不明がんなど、従来の診療体系では取り残される可能性のあるがん種の患者さんにも、最適な医療を提供する包括的ながん診療を構築する

- 常に科学的探究を礎とし、独創的かつ有用性の高いエビデンスを創出することで、次世代のがん医療の発展に寄与する

総合腫瘍科の治験

日本では泌尿器腫瘍、頭頚部腫瘍、肉腫、婦人科などの領域では腫瘍内科医が少ないことなどが原因で、新しい薬の開発が欧米に比べて遅れがちになっています。総合腫瘍科ではこれらの領域の新薬の開発に積極的に取り組んでいます。

新薬の治験では、患者さんに初めて投与される薬剤を取り扱う第I相試験から、第II相、第III相試験と開発が進んでいきます。第I相試験については、当院では先端医療開発科が特化した体制を持ち実施しております。そのため、総合腫瘍科で診療するがん種が対象となる第I相試験は、先端医療開発科に紹介して実施しております。一方で、第II、III相試験については総合腫瘍科で実施しております。

総合腫瘍科の教育体制

日本ではがんの薬物治療の専門家である腫瘍内科医がまだまだ足りず、若い医師の育成が必要です。当院では臨床教育研修センターが主体となり、2022年度よりフェロー制度を立ち上げ、卒後6年目以降の医師に腫瘍内科の専門研修制度を構築しております。総合腫瘍科では、将来腫瘍内科医を志す内科医だけでなく、がん薬物療法専門医取得を目指す外科系診療科の医師、もしくは泌尿器科、頭頸科、整形外科、婦人科など特定のがん種に絞って短期間だけでも化学療法の研修を受けたいという医師など、ニーズに合わせて研修をお受けすることができます。また、日本専門医機構専攻医研修基幹施設と連携し、後期研修医(卒後3−5年目)の連携研修も実施しております。

ご質問がありましたら、いつでもご連絡ください。